СВЕРХПРОВОДНИКИ

Катушечка из MgB2.

Конечно, это успех!

Как ПерсТ уже

сообщал (вып.1/2 с.г.), в Курчатовском институте

разработан оригинальный процесс формирования

круглого проводника из MgB2. Авторы

технологии надеялись получить относительно

длинные проводники к весне. И это им удалось в

сотрудничестве с ВНИИНМ им. А.А.Бочвара. Получен

первый кусок сверхпроводящего провода из

диборида магния длиной до 20м и диаметром керна

0.6мм. Катушка из такого провода в жидком гелии

показала плотность тока (Jc=50кА/см2),

однородную по длине. Результат неплохой, если

учесть, что это только проба пера.

Как ПерсТ уже

сообщал (вып.1/2 с.г.), в Курчатовском институте

разработан оригинальный процесс формирования

круглого проводника из MgB2. Авторы

технологии надеялись получить относительно

длинные проводники к весне. И это им удалось в

сотрудничестве с ВНИИНМ им. А.А.Бочвара. Получен

первый кусок сверхпроводящего провода из

диборида магния длиной до 20м и диаметром керна

0.6мм. Катушка из такого провода в жидком гелии

показала плотность тока (Jc=50кА/см2),

однородную по длине. Результат неплохой, если

учесть, что это только проба пера.

Контакт:

Евгений Павлович Красноперов

Тел. (095) 196 7109

E-mail:kep@isssph.kiae.ru

Высокотемпературная

сверхпроводимость оксида кобальта,

допированного щелочными металлами, и первые

попытки теоретической интерпретации

Вслед за недавней работой японцев [K.Takada et al.,

Nature 422, 53 (2003), см. ПерсТ вып. 7 с.г.], открывших

сверхпроводимость в NaxCoO2 · yH2O

(x»0.35; y»1.3) с Tc » 5К, китайские

физики сообщают о наблюдении сверхпроводящего

перехода при Tc» 31К в соединениях AxCoO2+(delta)

с A = Na, K. Поликристаллические

образцы были получены путем обычного

твердофазного синтеза. При T < Tc

зарегистрирован диамагнитный сигнал и

наблюдался магнитный гистерезис.

Предварительные данные по температурной

зависимости электросопротивления

свидетельствуют о резком падении R ниже Tc.

H.H.Wen et al., http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0303572,

Chin. Phys. Lett., 2003, 20, p.725

Contact: Hai-Hu Wen <hhwen@aphy.iphy.ac.cn>

Для объяснения сверхпроводимости

слоистых соединений кобальта предложена модель,

согласно которой недопированный слой CoO2

является антиферромагнитным моттовским

диэлектриком, а допирование приводит к усилению

спиновых флуктуаций и фазовому переходу в

сверхпроводящее состояние с d-волновой

симметрией параметра порядка.

G.Baskaran, http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0303649

Contact: G.Baskaran <baskaran@imsc.res.in>

Почему физики любят соли с

переносом заряда?

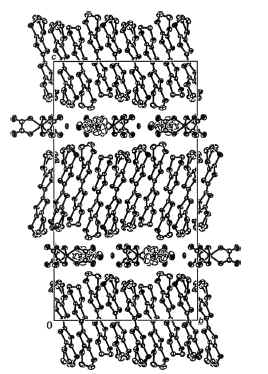

Так называется статья J. Singelton'а о структуре,

электронных свойствах и возможных применениях

солей с переносом заряда [1]. В течение 20-го века

физики изучали неорганические элементы, сплавы и

простейшие соединения. Бытовала точка зрения,

согласно которой фундаментальные результаты

могут быть достигнуты только на химически

простых соединениях. Однако в последние годы со

стороны физического сообщества возник большой

интерес к солям с переносом заряда,

приготовленным на основе органических молекул.

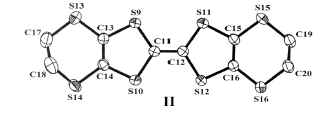

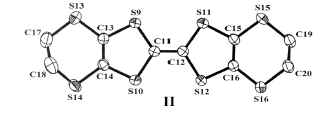

Рис. 1. Молекула BEDT-TTF

Профессор J. Singelton отмечает, что

органические соли с переносом заряда играют роль

модельных систем, на которых можно исследовать

природу экзотических видов сверхпроводимости.

Попытаемся кратко передать содержание обзора.

Типичная молекула соли с переносом заряда

(бис-этилен-дитиотетратиофульвален – BEDT-TTF)

выглядит, как показано на рис.1. Такие молекулы

обычно “дарят” электрон второму типу молекул

(или набору молекул), выполняя при этом две

функции: связывают молекулы соли вместе и

действуют как акцептор. Молекулы BEDT–TTF

упакованы в слои, разделенные обычно анионными

комплексами (например, Cr(C2O4)3)

(рис. 2). Близость молекул в слое друг к другу

обеспечивает такое перекрытие орбиталей, при

котором хорошая проводимость наблюдается только

внутри слоя. Перпендикулярно слоям проводимость

значительно меньше.

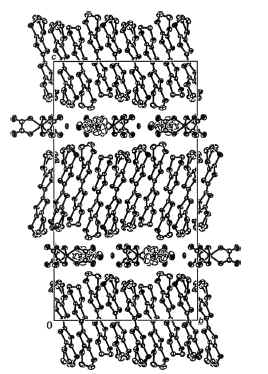

Рис. 2. Чередующиеся слои BEDT-TTF и анионов

хрома

Внимание физиков такие соли

привлекают потому, что это весьма изменчивые и

многообразные системы. В первую очередь имеется

возможность изменять анионы на более или менее

короткие. Это позволяет управлять расстоянием

между BEDT-TTF молекулами, а, следовательно,

значениями интегралов переноса и электрическими

свойствами солей. С другой стороны, удаление

молекул друг от друга может способствовать тому,

чтобы сделать интеграл переноса достаточно

маленькими и получить моттовский диэлектрик.

Использование различных анионов для подстройки

размеров элементарной ячейки часто называют

“химическим давлением”, поскольку позволяет

добиться тех же вариаций электрических свойств,

что и при создании огромных давлений.

С помощью замены анионов или различных

условий роста можно добиться упаковки молекул в

различные решетки. Поскольку одна молекула

длинная и плоская (как одиночный атом), ее

электронные свойства сильно зависят от

окружения. Поэтому возникла классификация солей

по признаку взаимного расположения BEDT-TTF

молекул. Различают a , b и другие фазы. Наконец,

можно заменить сами молекулярные строительные

блоки. Например, когда четыре атома серы в

молекуле BEDT-TTF заменяют на селен, получают

бис-этилендитиотетраселенофульвален (BETS).

Эти молекулы тоже используют для синтеза

проводящих слоистых соединений. Имеется много

других типов пригодных для этого молекул: BEDO,

MDT-TTF и др.

Давно замечено сходство между солями с

переносом заряда и полупроводниковыми

гетероструктурами (в том числе

гетероструктурами, исследуемыми в спинтронике).

Состояние электронов проводимости в солях с

переносом заряда может быть описано в

приближении ферми-жидкости, поскольку их

концентрация на несколько порядков выше, чем

может быть достигнута в полупроводниках. Таким

образом, появляются широкие перспективы

исследования электрон-электронных и

электрон-фононных взаимодействий. Форма

поверхности Ферми определяется рассмотрением

свободных электронов в плоскости слоя.

Межслоевое движение электронов играет небольшую

роль.

Чтобы понять особенности строения

поверхности Ферми, необходимо учитывать, что

молекулы BEDT-TTF упакованы в пары, называемые

димерами. Каждый димер окружен четырьмя другими

подобными димерами. Это приводит к изотропии

поверхности Ферми в плоскости. В

перпендикулярном направлении поверхность Ферми

пересекает границы элементарной ячейки, т.е.

открывается щель запрещенных энергий. С

физической точки зрения простота поверхности

Ферми очень привлекательна, поскольку не требует

для исследования сложных экспериментальных

условий. С другой стороны, квантование орбит

электронов в магнитном поле приводит к

периодичности осцилляций электронных свойств

при изменении индукции магнитного поля, т.е. к

осцилляциям де Гааза-ван-Альфена и Шубникова-де

Гааза. В обзоре упомянут Марк Карцовник с

сотрудниками из Черноголовки, который в 1990 г.

исследовал угловую зависимость

магниторезонансных осцилляций (AMROs), получив

прецизионную информацию о геометрии проводящих

слоев. Высокочастотная техника миллиметрового

диапазона помогает узнавать еще более тонкие

детали строения и топологии поверхности Ферми.

Наконец, сверхпроводимость солей с

переносом заряда преподносит множество

сюрпризов. В отличие от традиционных БКШ

сверхпроводников энергетическая щель в

плотности состояний обсуждаемых материалов

неоднородна. Имеются области, в которых она

стремится к нулю. Совсем недавно (в 2000г.) в

органическом проводнике был обнаружен новый

эффект, который заключается в том, что

сверхпроводимость удается наблюдать только в

сильном магнитном поле (Fulde-Ferrell-Larkin–Ovchinnikov

или FFLO сверхпроводимость). Магнитное поле в

этих экспериментах расщепляет электронную и

дырочную полосу на две зеемановские компоненты. FFLO

сверхпроводимость появляется, когда электрон со

спином “вверх” взаимодействует с дыркой со

спином “вниз”. Получается “куперовcкая пара”

нового типа, для возникновения которой

необходимо внешнее магнитное поле, направленное

строго вдоль слоев BEDT-TTF.

Другим новым эффектом является

переход в сверхпроводящее состояние соли l-(BETS)2FeCl4.

Понижение температуры вызывает сначала

антиферромагнитный переход в подсистеме ионов Fe3+.

Как и в большинстве других случаев, это влечет за

собой локализацию электронов проводимости и

переход в диэлектрическое состояние. При

наложении магнитного поля точно вдоль слоев

магнитный момент отклоняется, и

дальнодействующее магнитное упорядочение

разрушается. Дальнейшее увеличение магнитного

поля влечет за собой переход в сверхпроводящее

состояние. Этот эффект (Jacarino-Peter compresation)

пытаются объяснить компенсацией внутреннего

магнитного поля ионов с помощью внешнего

магнитного поля.

Еще одним интригующим направлением

исследования является “магнитный пробой” в

ультраквантовом пределе, т.е. ситуация, когда

занят только один квантовый уровень Ландау. В

магнитных полях более 50Тл магнитная энергия

дырок становится сравнима с их общей энергией и

происходит приближение к широко известному

пределу Hofstadter.

Приведенные в обзоре примеры

показывают, что исследования органических солей

с переносом заряда сулят множество блестящих

перспектив в открытии новых фундаментальных

представлений об электронной структуре твердых

тел.

Р.Моргунов

J.Solid State Chemistry, 2002, 168, 675

КОНКУРЕНТЫ

Плавающее золото в

жидком кислороде

В магнитной левитации высокое пространственно

неоднородное магнитное поле создает

направленную вверх силу, достаточную для

компенсации гравитационного веса тела. В

недавнем сообщении английских физиков из

университета Ноттингема [1] показано, что этот

эффект может быть усилен при помещении объекта в

холодный газообразный кислород. Это приводит к

дополнительной, сильной и регулируемой

плавучести, которая позволяет широкому набору

материалов левитировать в открытом

негерметичном сосуде.

Давайте подробнее рассмотрим

проведенные эксперименты.

Хорошо известно, что магнитная

левитация возникает, когда сила, действующая на

диамагнитное тело, помещенное в неоднородное

магнитное поле, достаточна для компенсации силы

земного притяжения [2]. Сила левитации на единицу

объема тела выражается как (cv/m0)BdB/dz,

где cv объемная магнитная

восприимчивость, m 0 – магнитная

проницаемость вакуума, B – величина

магнитного поля и dB/dz – вертикальный

градиент магнитного поля. Погружение тела в

парамагнитную жидкость, такую, например, как

газообразный кислород, значительно усиливает

левитацию благодаря появлению дополнительной

плавучести (магнито-архимедов (magneto–Archimedes)

эффект). Эта технология была использована для

демонстрации левитации хлористого натрия

(плотность 2.17г/мл) в закрытом сосуде, содержащем

кислород при давлении 60 атм. при комнатной

температуре [3].

В своих экспериментах [1] для

демонстрации левитации широкого набора

диамагнитных материалов, включающих кварц

(2.65г/мл), бромистый калий (2.75г/мл) и алмаз (3.51г/мл), в

открытом сосуде с холодным газообразным

кислородом при атмосферном давлении, англичане

использовали два хорошо известных закона физики.

Согласно закону Бойля, плотность газа при

постоянном давлении обратно пропорциональна

температуре; закон Кюри устанавливает, что

парамагнитная восприимчивость также обратно

пропорциональна температуре. Таким образом,

вблизи точки кипения жидкого кислорода (90К),

магнитная плавучесть газообразного кислорода

примерно в 10 раз сильнее, чем при комнатной

температуре. Это приводит к значительному

усилению левитации. В жидком кислороде

плавучесть оказывается еще сильнее и

достаточной для плавания в относительно малых

магнитных полях очень плотных диамагнитных и

даже слабо парамагнитных объектов. На рис.1b

показаны кристалл кремния, кристалл арсенида

галлия, монета в 1 фунт, кусочек свинца и золотая

монета, плавающие в жидком кислороде. Высота, на

которой плавают объекты, определяется балансом

локальной магнито-архимедовой силы. Так что

положение тел можно легко изменить, изменяя силу

магнитного поля. Эта особенность может быть

использована в технологиях сепарации минералов.

Рис. 1. Левитация и плавание в

криогенном кислороде и сильных магнитных полях.

Плотные объекты, левитирующие в жидком кислороде

в стеклянном сосуде Дьюара, помещенном

непосредственно на крышку магнита. Сверху вниз:

кристалл кремния, кристалл арсенида галлия,

монета в 1 фунт, кусочек свинца, золотая монета.

Магнитное поле изменяется от 0.7Тл (кремний) до 2Тл

(золото).

Авторы также отметили интереснейшее

явление, заключающееся в формировании

регулярной картины пиков на поверхности слегка

кипящего жидкого кислорода, помещенного в

сильное магнитное поле. Наблюдаемые пики

возникают из-за взаимодействия магнитных и

поверхностных эффектов. Подобное явление уже

наблюдалось ранее в синтетических

феррожидкостях [4]. Однако, эффект возникновения

регулярных пиков в простой и чистой

парамагнитной жидкости является новым и требует

дальнейших исследований.

В сильных магнитных полях (B>13Тл)

простая квадратная решетчатая структура,

обрамленная краевыми дислокациями, возникает

внутри небольшой прямоугольной рамки,

помещенной на поверхность жидкости (см. рис. 2). В

более слабых полях прослеживается плотно

упакованный гексагональный кристалл. При

увеличении теплопритока в жидкости возникают

явления турбулентности и конвекции, что приводит

к сложным движениям наблюдаемых

микрокристаллических структур и дислокаций.

Явление может служить хорошим экспериментальным

тестом для различных моделей формирования и

динамики кристаллов.

Рис. 2 Изображение поверхностной

нестабильности криогенного кислорода в сильном

магнитном поле. Прямоугольная медная рамка

окружает зону нестабильности с квадратной

решеткой на поверхности жидкого кислорода при

17Тл. Справа отчетливо видны несколько краевых

дислокаций.

И.Руднев

- Nature. 2003, 422, p.579

- Nature. 1999, 400, pp.323–324

- Nature. 1998, 393, pp.749–750

- Fluid Mech. 1967, 30, pp.671–688

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

Нанотрубные полевые эмиттеры. Новая

технология.

Уже сегодня создаются плоские экраны с

диагональю до 40 дюймов на основе углеродных

нанотрубок. Однако их высокая стоимость

ограничивает широкое применение. Отсюда -

важность разработки дешевой технологии. В этом

плане интересна работа японских исследователей

из Международного центра по исследованию

материалов - одностадийный процесс, не требующий

нагрева выше 400оС. Нанотрубные пленки

выращивали на стеклянной подложке методом

плазмохимического осаждения из смеси СН4

и водорода при давлении 0.04Торр и скорости

протока 20см3/с. Стеклянную подложку

покрывали бислоем Cr (30нм) + Ni (100нм).

Параллельно использовали также кремниевые

подложки, покрытые слоем наночастиц Ni.

Плазмохимическое осаждение осуществляли в

течение 30 мин. при температуре подложки 400оС,

мощности источника высокой частоты 350Вт и

напряжении смещения 50В.

Просвечивающая и сканирующая

электронная микроскопия и рамановские

спектроскопия демонстрируют многослойные

нанотрубки диаметром менее 50нм, ориентированные

перпендикулярно плоскости подложки. Расстояние

между слоями в нанотрубках близко к величине

0.34нм, характерной для графита.

Эмиссионные характеристики структуры

исследовали в вакууме 10-7Торр при

межэлектродном расстоянии 150мкм. Эмиссионные

вольт-амперные характеристики хорошо

соответствуют известной зависимости

Фаулера-Нордгейма, причем плотность тока

автоэлектронной эмиссии 1А/см2 достигается

при относительно низком значении электрического

поля (3.3В/мкм).

Для повышения разрешающей способности

изображения авторы [1] разработали экран с

триодной структурой электродов. При этом

нанотрубные эмиттеры выращивали на дне

отверстий в подложке (см. рисунок). В этом случае

ток эмиссии в несколько мА/см2 наблюдали в

импульсном режиме при межэлектродном расстоянии

1мм, напряжении на аноде 1кВ и напряжении смещения

100В.

А.В.Елецкий

Appl. Phys. Lett. 2003, 82, 2485

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР

Компьютер квантовый все ближе…

Ворчанье скептиков все тише…

Если основной движущей силой ведущихся в

настоящее время фундаментальных работ по

практической реализации квантовых вычислений

является не поддающееся коммерческому анализу

природное любопытство ученых, то конечная цель

здесь, конечно же, – создание настоящего

квантового компьютера, способного как орешки

щелкать задачи, которые не под силу обычной

вычислительной технике даже в отдаленной

перспективе. На пути к этой цели исследователям

предстоит разрешить ряд проблем, таких как,

например, квантовая коррекция ошибок, а также

разобраться с такими удивительными и еще не до

конца понятыми свойствами квантовых систем, как

"квантовая запутанность" – специфический

тип корреляции между частями системы, делающий

невозможным полное описание каждой из этих

частей по отдельности. Нет сомнений, что вне

зависимости от того, удастся ли в конечном итоге

изготовить квантовый компьютер или же нет, по

мере продвижения к заветной мечте наверняка

будут разработаны новые уникальные методики

экспериментального исследования

интерференционных характеристик

"запутанных" квантовых систем.

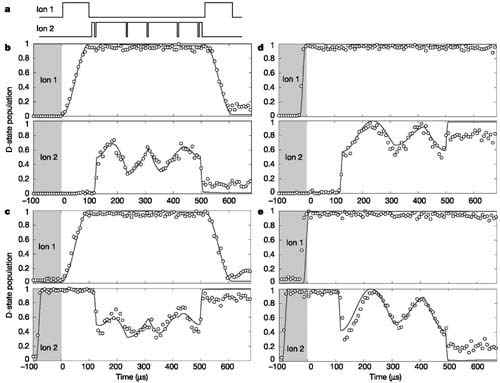

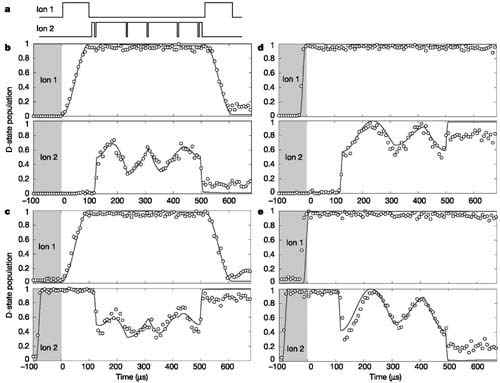

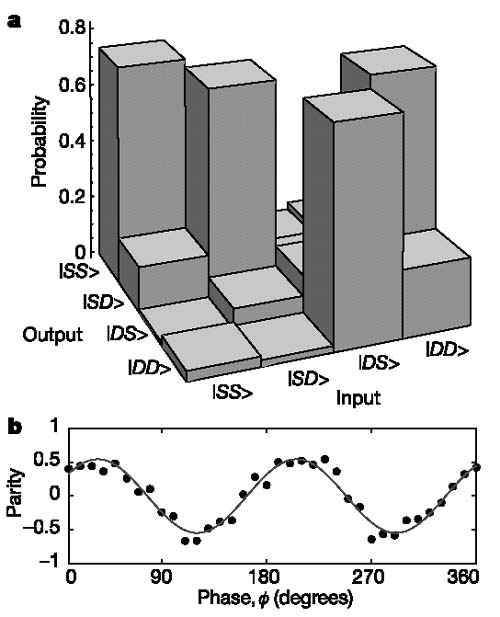

Рис. 1. Эволюция двухкубитных состояния

при операции CNOT. a – последовательность

лазерных импульсов; b, с – временная эволюция

вероятностей нахождения ионов 1 и 2 в состоянии D5/2,

отвечающем логической единице. Точки –

эксперимент. Сплошные линии – теория. Темные

участки на графиках соответствуют периоду

приготовления начального состояния.

Ионы в ловушках сейчас рассматриваются как

один из наиболее вероятных кандидатов для

физической реализации квантовых битов (кубитов).

Уже разработаны технологии, позволяющие

осуществлять по крайней мере три действия,

необходимые для квантовых вычислений:

приготовление исходного состояния, хранение

данных ("квантовая память") и считывание

результатов. О дальнейшем прогрессе сообщается

сразу в двух статьях [1,2], опубликованных в одном

из мартовских номеров журнала "Nature" за 2003

год. Их авторы, используя ионы в ловушке,

экспериментально продемонстрировали основную

двухкубитную квантовую операцию –

"контролируемое НЕ" (CNOT), которая

характеризуется следующими соотношениями между

парами входных и выходных логических переменных:

00-> 00, 01-> 01, 10-> 11, 11-> 10. Для реализации этой

операции нужно не просто уметь создавать

запутанные состояния "на входе", но еще и

научиться определенным образом воздействовать

на них, чтобы получать требуемый результат "на

выходе".

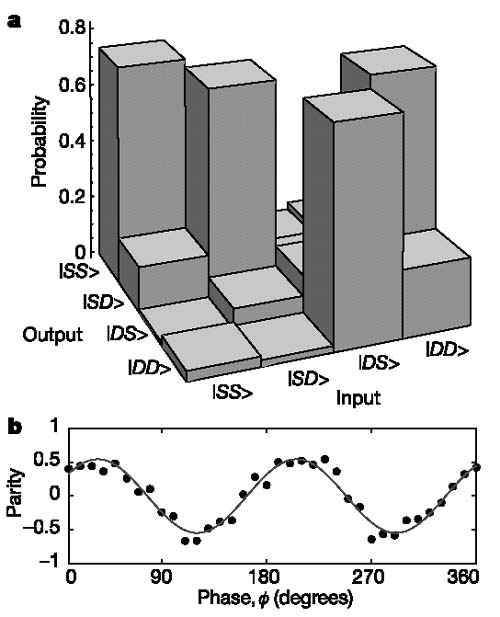

Рис. 2. Экспериментально измеренная

таблица истинности для операции

"контролируемое НЕ".

В работе [1] австрийской группы из

университета Инсбрука реализована идея

Цирака-Цоллера [3]. Поместив в линейную ловушку

два иона 40Ca+ на расстоянии 5.3мкм

друг от друга и воздействуя избирательно на

каждый из них сфокусированным лазерным пучком

шириной 2.5мкм, авторы осуществили операцию

"контролируемое НЕ".

Кубиты при этом кодировались в

суперпозицию основного (S1/2) и

возбужденного (D5/2) состояний каждого

иона: S1/2 -> 0 и D5/2 -> 1. Очень

существенно, что время жизни возбужденного

состояния (около 1с) более чем на три порядка

превышает суммарное время эволюции системы под

действием лазерного излучения (менее 1мс).

Переходы между состояниями S1/2 и D5/2

имеют квадрупольный характер. Полученные в [1]

результаты исследования условной эволюции

различных двухкубитных состояний приведены на

рисунках 1 и 2.

Видно, что ошибка вычислений

составляет (20 - 30) %. Источники такой ошибки,

впрочем, ясны: флуктуации частоты и

интенсивности лазера, отстройка от резонанса,

нерезонансные и тепловые возбуждения и т.д. Они

подробно проанализированы авторами [1], и могут

быть устранены или, по крайней мере, сведены к

минимуму путем соответствующих технических

усовершенствований.

Рис. 3. Зависимость величины P00+P11-P01-P10

от фазы лазерного импульса. Каждая точка –

результат усреднения по 500 измерениям.

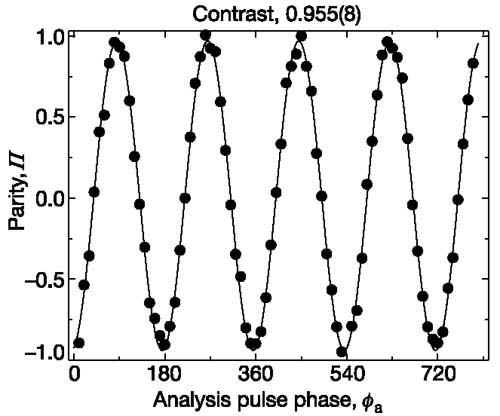

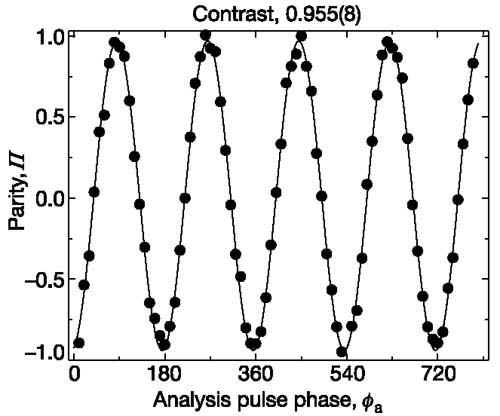

В работе [2] американских (Национальный

институт стандартов и технологий; университет

Колорадо), английских (университет Оксфорда) и

сербских (Институт физики, Белград) физиков

осуществлена двухкубитная фазовая операция,

эквивалентная с логической точки зрения

операции "контролируемое НЕ". Кубиты

кодировались в основное и нижнее возбужденное

(за счет сверхтонкого взаимодействия) состояния

двух ионов 9Be+ в ловушке. Следуя

идее, впервые высказанной в работе [4], условное

изменение состояний кубитов было достигнуто

путем воздействия на ионы переменной силы со

стороны двух противоположно направленных

лазерных импульсов надлежащей частоты. Главным

достоинством этой методики является ее очень

слабая чувствительность к тепловым

возбуждениям, флуктуациям интенсивности

излучения и другим факторам, в результате чего

авторам [2] удалось, в частности, приготовить

максимально запутанное белловское состояние с

вероятностью 97%. Ошибка практически полностью

обусловлена спонтанной эмиссией, которую можно

избежать путем кодирования кубитов в другие

состояния ионов.

По-видимому, теперь можно всерьез

говорить о возможном уменьшении уже в ближайшее

время погрешности квантовых вычислений до 10-3

- 10-4, то есть до того порогового уровня, при

котором квантовый компьютер из "вещи в себе"

станет, наконец, "вещью для нас".

Л.Опенов

По материалам статей [1], [2], [5].

- F. Schmidt-Kaler et al., Nature, 2003, 422, p.408

- D. Leibfried et al., Nature, 2003, 422, p.412

- J.I.Cirac, P.Zoller, Phys. Rev. Lett., 1995, 74, p.4091

- G. Milburn et al., Fortschr. Phys., 2000, 48, p.801

- A. Steane, Nature, 2003, 422, p.387

“Полуквантовый” компьютер

Обсуждается возможность осуществления поиска

в базе данных и преобразования Фурье на

“гибридном” компьютере, состоящем из

классического и квантового процессоров,

работающих параллельно. Показано, что даже при

небольшом количестве задействованных кубитов

такой “полуквантовый” компьютер позволяет

существенно сократить время счета по сравнению с

обычной классической архитектурой. И это при том,

что технология его изготовления гораздо проще,

чем для “чисто квантового” компьютера и,

по-видимому, может быть реализована уже на

современном техническом уровне. Наверное, стоит

более внимательно относиться к сообщениям о

практическом воплощении однокубитных и

двухкубитных квантовых операций.

R.O. Vianna et al., http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/0304085

Contact: Reinaldo O. Vianna <reinaldo@fisica.ufmg.br>

НОВОСТИ ФИЗИКИ В БАНКЕ

ПРЕПРИНТОВ

Релаксация спина одного электрона вквантовой

точке

Определено время релаксации T1 спина

одного электрона в полупроводниковой квантовой

точке, сформированной в двумерном электронном

газе. В магнитном поле, параллельном границе

раздела полупроводников, непосредственно

наблюдалось зеемановское расщепление

орбитальных состояний электрона. Путем

воздействия на квантовую точку короткими

импульсами один электрон возбуждался на верхний

уровень и прослеживалась его релаксация. При H

= 7.5Тл оценка T1 снизу дала 50 микросекунд.

Реальная величина T1 может оказаться во

много раз больше. Непрерывные измерения заряда

квантовой точки не оказали заметного влияния на

релаксацию спина.

R.Hanson et al., http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0303139

Contact: Ronald Hanson <ronald@qt2.tn.tudelft.nl>

Зависимость критической температуры пленок MgB2

от их толщины

Изучено влияние скорости осаждения и толщины d

эпитаксиальных пленок MgB2 на их

критическую температуру Tc и

характеристики нормального состояния. Пленки

получали физико-химическим осаждением из

паровой фазы на подложки 4H-SiC. Установлено,

что Tc и остаточное удельное

электросопротивление (ro) 0 зависят

только от d, но не от скорости роста пленки.

Увеличение d ведет к росту Tc и

уменьшению (ro) 0. При d>300нм

значения Tc = 41.8К и (ro) 0 =

0.28мкОм · см являются, соответственно,

максимальным и минимальным из достигнутых к

настоящему времени.

A.V. Pogrebnyakov et al., http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0304164

Contact: Alexej Pogrebnyakov <avp11@psu.edu>

Квантовые цепи на основе ячеек CNOT для

булевой алгебры

Предложена эффективная методика, которая

позволяет реализовать любую булеву функцию на

квантовом компьютере. Указан алгоритм

построения квантовой вычислительной сетки из

минимально возможного количества ячеек CNOT по

заданной классической таблице истинности.

Приведен ряд конкретных примеров.

Ahmed Younes and Julian Miller, http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/0304099

Contact: Ahmed Younes <a.younes@cs.bham.ac.uk>

КОНФЕРЕНЦИИ

8 - 14 июня 2003 г. Черноголовка.

Третья Международная конференция

"Мезоскопические электронные системы - 3".

Тематика:

- Когерентные явления в S-N и S-F

мезоскопических структурах

- Мезоскопический спиновый транспорт

- Мезоскопические квантовые биты

- Квантовые шумы в мезоскопических системах

- Электронный транспорт через нанотрубки и

квантовые проволоки

- Квантовая когерентность в двумерных и

одномерных гетероструктурах

Контакт:

Михаил Фейгельман - feigel@landau.ac.ru

Валерий Рязанов - ryazanov@issp.ac.ru

30 June - 4 July 2003. St.Peterburg. 6th

Biennial International Workshop in Russia "Fullerenes and Nanoclusters" - IWFAC'2003.

General topics:

- New approaches for mass production fullerenes and carbon nanotubes

- Physical properties of endohedral fullerenes

- Magnetic properties of nanotubes

- Synthesis and chemical properties of fullerene derivatives

- Carbon onions

- Phase transitions in fullerenes

- Photoelectric and optic properties of new fullerene-like materials

- Biological aspects of carbon clusters

- Computer simulation of carbon cluster formation

Contact:

E-mail: IWFAC@mail.ioffe.ru

http://www.ioffe.ru/IWFAC

7 - 12 июля 2003 г. Санкт-Петербург.

Международный симпозиум "Детонационные

наноалмазы: получение, свойства, применение".

Тематика:

- Технология получения и очистки детонационных

алмазов

- Модификация поверхности и физико-химические

свойства

- Методы физико-химического анализа

- Примеси и структурные дефекты

- Фазовые переходы

- Углерод луковичной формы

- Наноалмазы для CVD для технологии алмазных

пленок

- Применения наноалмазов

Контакт:

E-mail: Nanodiamond@mail.ioffe.ru

http://www.ioffe.ru/nanodiamond

17 - 22 ноября 2003 г. Москва.

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова

Российской академии наук. IV Национальная

конференция по применению рентгеновского,

синхротронного излучений, нейтронов и

электронов для исследования материалов (РСНЭ-2003).

Секции:

- Атомная и молекулярная структура

биологических, органических и неорганических

объектов

- Структура поверхности, тонких пленок,

многослойных и наносистем

- Теория рассеяния и дифракции, численные методы,

компьютерное моделирование. Неупругое рассеяние

и спектроскопия

- Рентгеновская и нейтронная оптика

- Аппаратурно-методическое обеспечение

эксперимента.

Контакт:

Ученый секретарь конференции

Людмила Германовна Янусова

Тел: (095) 135-02-29

Факс: (095) 135-10-11

e-mail: rsne@ns.crys.ras.ru

www: http://ns.crys.ras.ru/rsne/

2004

20 - 24 June 2004. Wiesbaden, Germany. 7th Intena-tional

Conference on Nanostructured Materials.

Website - www.nano2004.org

Редактор С.Т.Корецкая,

тел: (095) 930 33 89

perst@isssph.kiae.ru

В подготовке

выпуска принимали участие:

А.Елецкий, Р.Моргунов, Ю.Метлин, Л.Опенов,

И.Руднев

Как ПерсТ уже

сообщал (вып.1/2 с.г.), в Курчатовском институте

разработан оригинальный процесс формирования

круглого проводника из MgB2. Авторы

технологии надеялись получить относительно

длинные проводники к весне. И это им удалось в

сотрудничестве с ВНИИНМ им. А.А.Бочвара. Получен

первый кусок сверхпроводящего провода из

диборида магния длиной до 20м и диаметром керна

0.6мм. Катушка из такого провода в жидком гелии

показала плотность тока (Jc=50кА/см2),

однородную по длине. Результат неплохой, если

учесть, что это только проба пера.

Как ПерсТ уже

сообщал (вып.1/2 с.г.), в Курчатовском институте

разработан оригинальный процесс формирования

круглого проводника из MgB2. Авторы

технологии надеялись получить относительно

длинные проводники к весне. И это им удалось в

сотрудничестве с ВНИИНМ им. А.А.Бочвара. Получен

первый кусок сверхпроводящего провода из

диборида магния длиной до 20м и диаметром керна

0.6мм. Катушка из такого провода в жидком гелии

показала плотность тока (Jc=50кА/см2),

однородную по длине. Результат неплохой, если

учесть, что это только проба пера.