сверхпроводники

Смектичность, нематичность и топологические дефекты в купратах

В электронной

структуре жидких кристаллов нарушена пространственная симметрия кристаллической

решетки: в смектиках – трансляционная и вращательная (страйпы), а в нематиках –

только вращательная. Имеются многочисленные сообщения о наблюдении в

недодопированных купратных ВТСП как смектических, так и нематических (внутри

элементарных ячеек) состояний. Не исключено, что эти состояния (или какое-то

одно из них) имеют отношение к псевдощели. Исследования локальных туннельных

спектров в псевдощелевой фазе

Bi2Sr2CaCu2O8+δ

показали [1], что между смектическим и нематическим состояниями имеется

взаимодействие, которое осуществляется посредством топологических дефектов (при

обходе такого дефекта фаза параметра смектического порядка изменяется на 2π).

Для описания этого взаимодействия авторы [1] использовали модель типа

Гинзбурга-Ландау, что позволило, в частности, объяснить факт сосуществования

смектичности с нематичностью и предсказать их взаимосвязь на атомном масштабе.

Эту модель можно рассматривать в качестве стартовой точки при обсуждении вопроса

о том, какое отношение к высокотемпературной сверхпроводимости имеют (и имеют

ли) нарушения различных электронных симметрий в нормальном состоянии.

1.

A.Mesaros et al., Science 333, 426 (2011).

Сверхпроводимость диэлектрика KTaO3 при электростатическом

допировании

При добавлении в

диэлектрик свободных носителей заряда может возникнуть сверхпроводимость.

Классический пример – купратные ВТСП. В них увеличение концентрации носителей

n реализуется химическим допированием – замещением части атомов матрицы на

атомы с другой валентностью. Однако этот путь далеко не всегда приводит к

успеху. Например, попытки индуцировать сверхпроводимость танталата калия KTaO3

путем замещения K/Ba оказались неудачными: из-за низкой растворимости атомов Ba

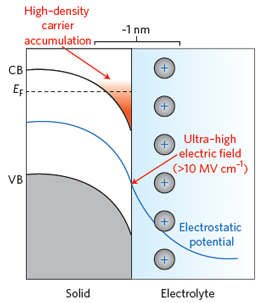

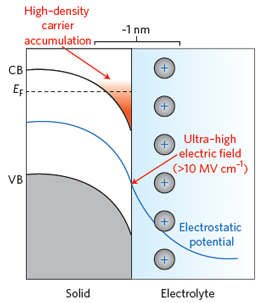

величина n не достигла требуемого уровня. В работе [1] использована

методика электростатического допирования KTaO3, основанная на

формировании очень узкого (< 1 нм) двойного электрического слоя на границе

раздела диэлектрика с ионной жидкостью (рис. 1). Это позволило авторам увеличить

n до уровня, достаточного для появления сверхпроводимости, хотя и при

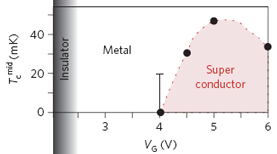

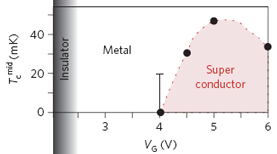

очень низкой (~50 мК) температуре Tc. Интересно, что с ростом

n Tc сначала увеличивается, достигает максимума (при

концентрации электронов 0.06 на элементарную ячейку), а затем вновь уменьшается

(рис. 2).

|

|

|

|

Рис.

1.Накопление катионов с одной стороны от границы раздела приводит к

увеличению поверхностной концентрации электронов с другой стороны. |

Рис. 2.

Зависимость Tc от напряжения VG на

управляющем электроде (поверхностная концентрация электронов

увеличивается с ростом VG). |

Такая же картина наблюдалась ранее при электростатическом допировании SrTiO3.

Сразу же возникает аналогия с купратами и некоторыми другими

сильнокоррелированными (близкими к фазе моттовского диэлектрика)

сверхпроводниками. Но в них причиной падения Tc с ростом n

является, как принято считать, ослабление корреляций из-за экранировки, тогда

как KTaO3 и SrTiO3 – зонные диэлектрики со слабым

межэлектронным взаимодействием.

Л.Опенов

1.

K.Ueno et al.,

Nature Nanotech. 6, 408 (2011).

ГРАФЕН

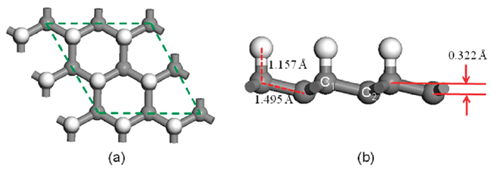

Плохие

новости для графона

Адсорбция

атомарного водорода на графене приводит к кардинальному изменению электрических

свойств этого бесщелевого полупроводника. Так, например, графан

CH

– полностью насыщенный с обеих сторон монослой графена [1] – является

диэлектриком с шириной запрещенной зоны

Eg

»

5 эВ. В графане адсорбированные на разных углеродных подрешетках атомы водорода

расположены по разные стороны от плоскости монослоя, поэтому графан может

существовать только “в подвешенном состоянии”, но не на подложке, что неудобно

для приложений. Если из графана удалить все адсорбированные с одной стороны

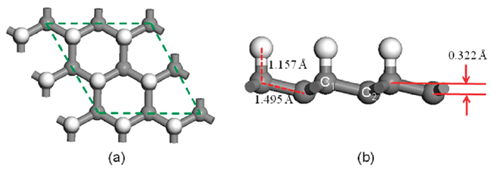

атомы водорода, то получится графон

C2H

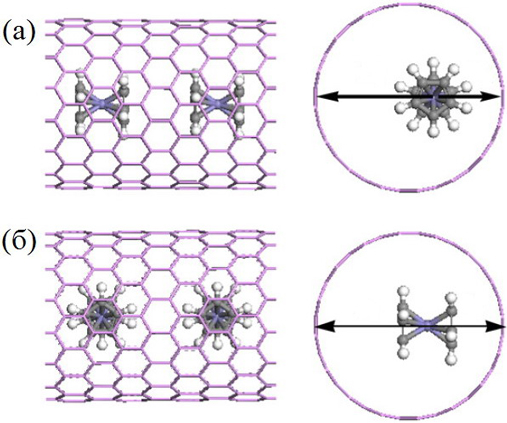

(см. рис.).

Фрагмент

графона C2H

(темные и светлые шарики – атомы углерода и водорода, соответственно):

a – вид

сверху, b

– вид сбоку.

Фрагмент

графона C2H

(темные и светлые шарики – атомы углерода и водорода, соответственно):

a – вид

сверху, b

– вид сбоку.

Согласно расчетам

[2], графон представляет собой магнитный полупроводник с

Eg

»

0.5 эВ и температурой Кюри

TC

= 300–400 К, что делает его перспективным кандидатом для использования в

спинтронных и прочих наноэлектронных устройствах. Однако экспериментальное

подтверждение существования графона до сих пор отсутствует. Почему же никак не

удается его изготовить? Дело в том, что в графоне (в отличие от графана)

возможны перескоки атомов водорода на соседние (вакантные) атомы углерода. Для

миграции водорода не требуется разрыва прочных (»

2 эВ) ковалентных связей С-Н, а достаточно лишь “переключения” этих связей с

одного атома углерода на другой. Расчеты показали [3], что высота

энергетического барьера для такого переключения очень мала – всего лишь 0.06 эВ,

то есть при комнатной температуре структура графона будет практически мгновенно

размываться, что приведет к неоднородности электронных и магнитных характеристик

по образцу. Окончательная точка поставлена в работе [4], авторы которой

непосредственно рассчитали температурную зависимость времени миграции водорода в

графоне t,

используя метод молекулярной динамики. Выяснилось, что даже при

T

= 77 К величина t

не превышает 1 нс и становится макроскопической лишь при охлаждении до ~ 10 К.

Более того, миграция водорода приводит к резкому понижению энергии системы, то

есть структура графона является метастабильной. Получается, что атомам водорода

энергетически выгоднее адсорбироваться на соседних атомах углерода, а не “через

один”, как в графоне, то есть происходит фазовое расслоение графона на

обогащенные и обедненные водородом области. Вопрос о том, могут ли эти области

образовывать какие-либо периодические структуры и если да, то каковы электронные

и магнитные свойства этих структур, требует дополнительных исследований.

Л. Опенов

1.

Science 333,

610 (2009).

2.

Nano Lett. 9,

3867 (2010).

3.

Physica E 43,

199 (2010).

4.

ФТП 45, 988

(2011).

Эффект Кондо в графене с дефектами

За формирование в

твердом теле локальных магнитных моментов ответственны, как правило, электроны

частично заполненных атомных

d-

или

f-оболочек.

У углерода таких электронов нет, поэтому графен является немагнитным материалом.

В работе [1] показано, что магнетизм появляется в дефектном графене, а именно –

в графене с вакансиями, искусственно созданными в нем ионным облучением. Об этом

свидетельствует наблюдение эффекта Кондо с температурой

TK

~ (30–90) К – в зависимости от концентрации носителей, которая регулируется

напряжением на электроде. Таким образом, немагнитные точечные дефекты в графене

становятся магнитными. Для индуцирования и контроля магнетизма графена можно,

по-видимому, использовать и его различные химические модификации, не прибегая

при этом к услугам переходных металлов. Заметим также, что у всех углеродных

нанолент есть такие неустранимые дефекты как края: они тоже дают вклад в

магнетизм.

1.

J.-H.Chen et al., Nature Phys. 7, 535 (2011).

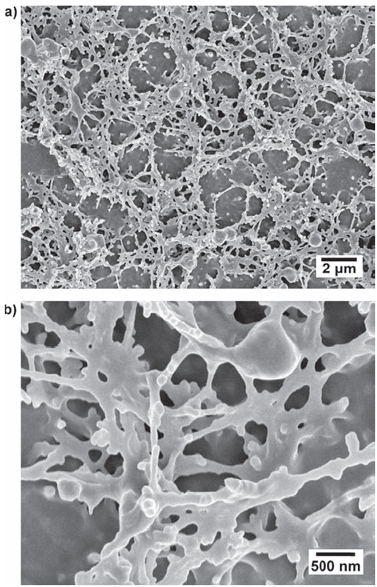

Получение графена при расслоении графита с помощью лазерного облучения

К настоящему времени известно порядка 10

различных подходов к синтезу образцов графена. Некоторые из этих подходов

основаны на получении графена в результате расслоения графита при воздействии

сильных окислителей с последующим химическим восстановлением окисленных

образцов, а другие включают в себя процедуру роста графена либо в результате

разложения паров углеводородного прекурсора на металлической поверхности (CVD

процедура), либо в результате эпитаксиального термического разложения

углеродсодержащего вещества (например,

SiC).

Несмотря на такое разнообразие подходов, регулярно в литературе появляются

сообщения о разработке новых методов синтеза графена. Так,

недавно исследователи из

Univ.

of

Nebraska

(США) совместно с китайскими учеными [1] разработали новый подход

к получению графена, основанный на расслоении кристаллического графита при

воздействии лазерного излучения. В качестве мишени использовали кристалл

высокоупорядоченного пиролитического гра-фита (HOPG),

который помещали на кремниевую подложку. Синтез графена проводили в атмосфере

аргона при давлении около 1 Торр. В качестве источника облучения использовали

коммерческий импульсный

Nd:YAG лазер с длиной волны 532 нм, длительностью импульса 7 нс и

частотой повторения импульсов 1 Гц. Лазерное облучение обеспечивало плотность

энергии на мишени в интервале от 0.8 до 20 Дж/см2. Частицы углерода,

образованные в результате лазерной абляции поверхности графита, попадали на

Si

подложку. При плотности энергии лазерного излучения на мишени от 1 до 10 Дж/см2

на поверхности HOPG

возникали тонкие чешуйки, которые самопроизвольно отделялись от поверхности и

попадали на поверхность подложки.

Полученные образцы графена на

кремниевой подложке исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM),

просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения (HRTEM),

атомного силового микроскопа (AFM)

и спектрометра КР с микронным разрешением (длина волны лазерного излучения 514

нм). Анализ спектров

комбинационного рассеяния указывает

на то, что образцы графена состоят из нескольких (до 10) слоев. Измерения,

выполненные с помощью

AFM,

показали, что толщина графеновой пленки составляет 3.9 нм. ТЕМ изображения

графеновой пленки размером в несколько мкм свидетельствуют о ее волнистой

структуре и наличии многочисленных изгибов.

С целью исследования механизма

формирования графеновых листов под действием лазерного излучения наряду с

образцами HOPG в качестве мишени использовали таблетки графита. Оказалось, что

облучение таких таблеток при плотности энергии от 0.8 до 20 Дж/см2 не

приводит к формированию графеновых пленок, а сопровождается возникновением

частиц аморфного углерода нанометровых размеров.

А.

Елецкий

1.

Min

Qian et al.,

Appl. Phys. Lett. 98,

173108 (2011).

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Квантовые

корреляции без запутанности

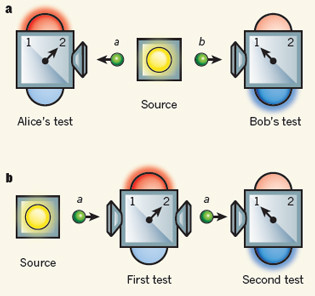

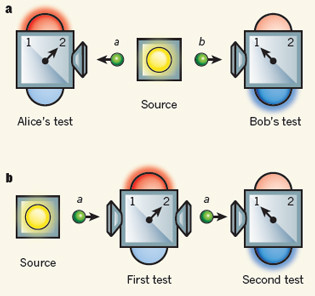

Для иллюстрации

фундаментального отличия квантовой механики от классической часто ссылаются на

экспериментально доказанный факт нарушения так называемых неравенств Белла:

измерения состояний двух частей квантовой системы (или двух частиц/кубитов,

порожденных одним источником; рис. 1a) свидетельствуют о наличии между этими

частями специфической корреляции – после измерения состояния одной из частей

вторая мгновенно “узнает” о результатах этого измерения, как если бы они были

связаны сверхсветовым каналом обмена информацией.

Схематическая

иллюстрация экспериментов по измерению белловских двухчастичных состояний (a)

и последовательным совместимым измерениям состояний одной частицы (b).

Для таких

экспериментов используют специальным образом приготовленные “запутанные”

состояния, поэтому создается ощущение, что квантовые корреляции есть следствие

запутанности частей составной системы. Однако в работе [1] группы А.Цайлингера

показано, что схожие по своей сути корреляции могут быть и в простой системе, у

которой нет частей, но которая, в отличие от кубита, может находиться более чем

в двух состояниях. В качестве такой системы авторы [1] использовали кутриты:

единичные фотоны в суперпозиции трех различных пространственных и

поляризационных мод. Корреляции проявляются при последовательных совместимых

(отвечающих коммутирующим переменным) измерениях (рис. 1b).

Как и в случае белловских измерений, эксперимент [1] свидетельствует о нарушении

соответствующих классических неравенств и полностью согласуется с предсказаниями

ортодоксальной квантовой теории. Полученные в [1] результаты не могут быть

описаны ни в рамках моделей скрытых параметров, ни в предположении о

существовании априорного совместного распределения вероятностей результатов

измерений. Наличие квантовых корреляций в отсутствие запутанности указывает на

то, что их природа, по-видимому, более глубокая, чем принято было считать.

1.

R.Lapkiewicz et al., Nature 474, 490 (2011).

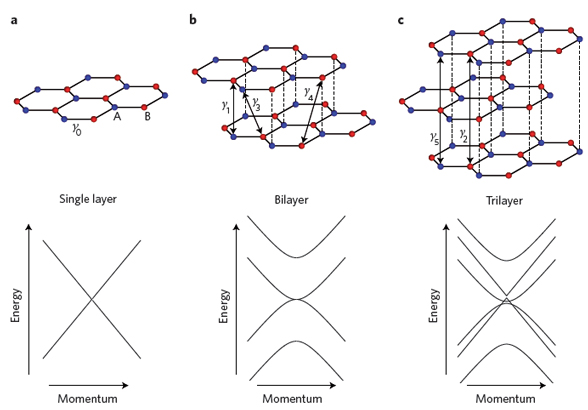

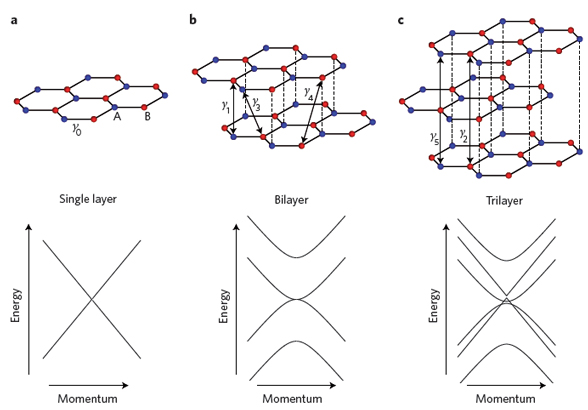

Квантовый эффект Холла в трехслойном графене

В графене

квантовый эффект Холла имеет свои особенности, обусловленные спецификой

электронного спектра и наличием дираковских точек: в однослойном графене плато

поперечной (холловской) проводимости

sxy

в перпендикулярном магнитном поле смещены на половину кванта

e2/h

относительно их значений

sxy

=

ne2/h

(n

– целое число) в обычных квазидвумерных полупроводниках, а в двухслойном графене

отсутствует плато

sxy

при

n=0.

Поскольку электронная структура трехслойного графена более богатая (см. рис.),

то от него можно ждать новых сюрпризов.

Атомные и

электронные структуры однослойного (a),

двухслойного (b)

и трехслойного (c

)

графена.

В частности,

различная полевая зависимость уровней Ландау в конических и гиперболических

зонах (~

B1/2

и ~

B,

соответственно) должна приводить к дополнительному “случайному” вырождению этих

уровней, что может как-то сказаться на проявлении эффекта Холла. Ранее

исследованиям квантового эффекта Холла в трехслойном графене препятствовало

низкое качество образцов на подложках

SiO2.

В работе [1] (Япония, США) вместо

SiO2

использованы монокристаллы гексагонального нитрида бора что позволило повысить

подвижность носителей на два порядка (> 105 см2В-1c-1).

Был получен ряд неожиданных результатов. Например, обнаружено, что некоторые

уровни Ландау (определяемые по осцилляциям Шубникова–де Гааза) в сильном поле

расщепляются не так, как если бы спиновые и орбитальные степени свободы были

независимы друг от друга. По-видимому, эти степени свободы как-то “перепутаны”,

и их следует описывать в рамках модели с

SU(4),

а не

SU(2)ÄSU(2)

симметрией. Некоторые плато

sxy

(например, при

n=

-6) отсутствуют или сдвинуты, что опять же связано с вырождением и пересечением

уровней Ландау. Какие-то из полученных результатов можно, по-видимому,

объяснить, если учесть электрон-электронные взаимодействия (именно эти

взаимодействия, скорее всего, приводят к диэлектризации трехслойного графена при

низкой концентрации носителей – несмотря на перекрытие валентной зоны с зоной

проводимости). Авторы [1] ограничились в своей работе

ABA

упаковкой графеновых слоев. Представляет интерес и трехслойный графен с

ABC

упаковкой.

Л.

Опенов

1. T.Tauchatanapa et al., Nature Phys. 7, 621 (2011).

Металлические квантовые ямы с коррелированными электронами

Квантовыми ямами (КЯ)

называют тонкие твердотельные структуры, в которых электроны локализованы в

одном направлении (перпендикулярно поверхности) и делокализованы в двух других.

В полупроводниковых КЯ электроны слабо взаимодействуют друг с другом и в

достаточно хорошем приближении могут считаться свободными. А что будет, если

электроны образуют не ферми-газ, а ферми-жидкость? В работе [1] исследованы

металлические КЯ, формирующиеся при осаждении ультратонких пленок

SrVO3

на поверхность

Nb:SrTiO3.

Фотоэмиссионная спектроскопия с угловым разрешением показала, что если в

объемных образцах

SrVO3

поверхность Ферми формируется тремя пересекающимися цилиндрами, образованными

dxy,

dxz

и

dyz

состояниями атомов

V,

то в КЯ, параллельной плоскости

xy,

остается только

dxy

зона, а

dxz

и

dyz

зоны вырождаются в квантованные уровни из-за конфайнмента в

z-направлении.

При уменьшении толщины пленки (то есть ширины КЯ) число этих уровней, как и

следовало ожидать, уменьшается. Авторы [1] полагают, что такое “выборочное”

(зависящее от типа орбитали) квантование имеет отношение к переходу

металл-диэлектрик, который происходит в пленках

SrVO3

толщиной 4 монослоя. Не все экспериментальные данные [1] удается описать в

рамках фермижидкостной картины. Возможно, это связано с усилением кулоновских

корреляций по мере понижения размерности системы.

1.

K.Yoshimatsu et al., Science 333, 319 (2011).

НАНОСТРУКТУРЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ,

НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Наноструктуры помогут очистить воду от

нефтепродуктов

Одна из наиболее острых

проблем наших дней – загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами. Они

попадают в воду при транспортировке, со сточными водами, в результате утечки при

добыче из морских скважин и, конечно, при авариях. Разлив нефти в результате

взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе в апреле 2010 г. вызвал

крупнейшую экологическую катастрофу, в океан попало почти 5 миллионов баррелей

нефти. Результат – гибель птиц, морских млекопитающих, рыб, беспозвоночных;

пострадал растительный мир водоемов и побережья. В будущем могут проявиться и

нарушения в пищевой цепочке. Конечно, существуют различные физико-химические

методы борьбы с нефтяными загрязнениями. В основном используют олеофильные, или

липофильные, сорбенты (от лат. oleum или греч. lipos - масло). К сожалению, эти

сорбенты чаще всего “одноразовые”, так как нефтепродукты из них трудно извлечь.

Следовательно, возникает проблема переработки или утилизации. Кроме того, многие

из них гидрофильны и не годятся для извлечения нефтепродуктов из воды. Китайские

учёные, которые довольно успешно занимаются созданием функциональных материалов

с различной смачиваемостью, недавно представили новую интересную работу. Они

синтезировали кремнийорганический поверхностный слой сетчатой структуры,

сверх-олео/гидрофобный на воздухе и сверх-олеофильный под водой [1].

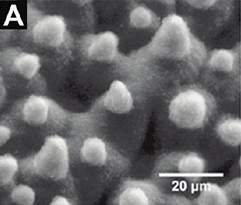

Как создать материалы с нужной смачиваемостью,

подсказывает природа. Пожалуй, самый известный пример – самоочищающийся лист

лотоса. Капли воды на его поверхности почти сферические и легко скатываются при

малейшем наклоне, захватывая пыль и грязь. Понять, почему это происходит,

помогают микроскопические исследования [2]. Оказывается, лист лотоса имеет

интересную микро/наноструктуру – он покрыт микробугорками с огромным количеством

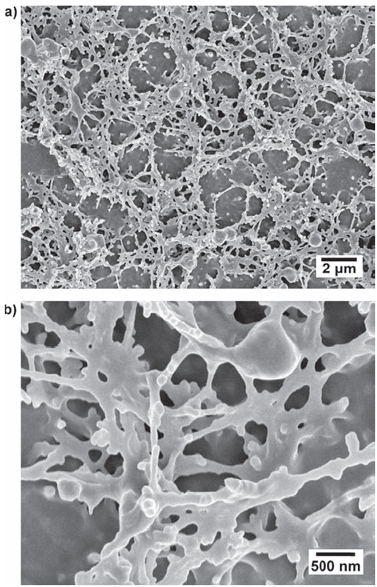

нановолосков (рис. 1 А, В).

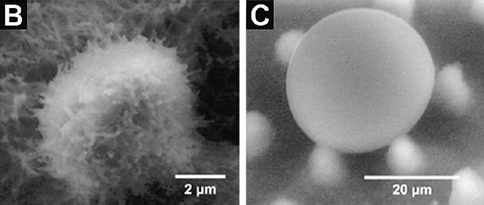

Рис.2.

SEM

изображения поверхности пленки, полученной из

FTS:

а) поверхность состоит из микробугорков и нановолокон;

b)

увеличенное изображение разветвленных нановолокон.

Капля воды удерживается

на микробугорках (рис.1 С), при этом во впадинах под ней остается воздух.

Формируется дискретная линия контакта (линия смачивания) трех фаз (воздух,

твердая поверхность, жидкость). Другие интересные примеры сверх-гидрофобности –

крылья бабочки [2,3], сверх-олеофобности – рыбья чешуя [4]. Пустынный жук

Stenocara

“добывает” из тумана питьевую воду с помощью своих покрытых микробугорками

крыльев, состоящих из чередующихся гидрофобных и гидрофильных участков [5]. Все

эти примеры показывают – важно, чтобы поверхность была определенным образом “наноструктурирована”.

Интересно, что так называемый “эффект лотоса” был описан еще в 1940-е годы;

тогда же в компании

General

Electric были

синтезированы смеси метилхлорсиланов

MeSiCl4-n

для гидрофобизации частей военных летательных аппаратов [6]. Открытие не

получило широкой известности из-за начала Второй мировой войны, к тому же смеси

было трудно разделить. Теперь доступны чистые органосиланы (кремнийорганические

соединения) и известны способы создания из них гидрофобных пленок на поверхности

SiO2

(так называемая силанизация). В отличие от всех приведенных выше примеров авторы

[1] на основе органосиланов создали пленку, сочетающую сверх-гидро/олеофобность

на воздухе и сверх-олеофильность в воде, и поэтому способную многократно

собирать в воде капли масел.

Для синтеза

исследователи использовали 1Н,1Н,2Н,2Н-перфтордецил-трихлосилан (FTS).

В результате гидролиза мономера и поликонденсации образовалась химически

пришитая к поверхности стеклянной подложки трехмерная сетка органосилана,

поверхность которой состоит из микробугорков и нановолокон с нанобугорками

(рис.2). Краевой угол смачивания

q

на

FTS-поверхности

в воздухе для воды

qW

= 168.2±1.3о,

а для масел qO

= 148.1±2.1о

(в качестве примера был взят 1,2 дихлорэтан). Это означает, что

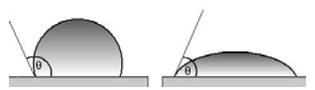

поверхность сверх-гидро/олеофобна в воздухе (см. рис.3).

|

|

|

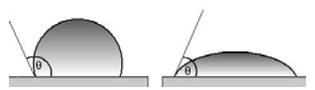

Рис. 3. Краевой угол

q.

Слева

– гидрофобная поверхность,

справа – гидрофильная. |

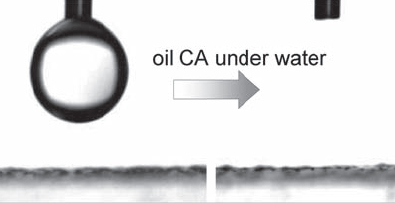

Рис. 4.

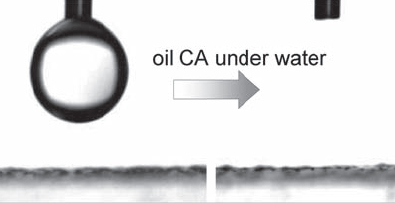

Капля масла под водой быстро

растекается по поверхности,

q

OW

=0.

|

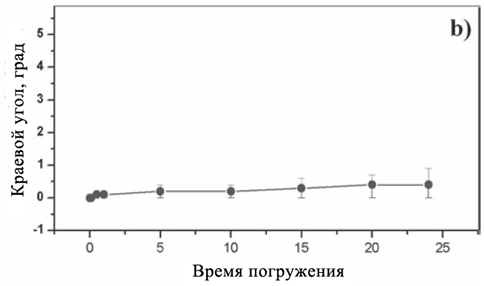

Краевой угол для

3-фазной системы жидкость-жидкость-твердая поверхность определяется уравнением

Юнга (обычно для идеальной гладкой поверхности):

,

,

где

γOA,

γWA,

γOW

– поверхностное натяжение на границе раздела фаз масло/воздух, вода/воздух и

масло/вода. Таким образом, поверхность, гидро/олеофобная на воздухе может быть

как олеофобной (γOA,cosqO

< γWA

cosqW)

,так и олеофильной (γOA,cosqO

> γWA

cosqWW)

под водой.

Используя

FTS,

авторы тем же методом синтеза, но с некоторыми различиями в реагентах при

силанизации, получили пленку с гладкой поверхностью. Эта поверхность, гидро/олеофобная

на воздухе (qW

= 110.4о,

qO

= 102.1о), является олеофильной под водой. Экспериментально

определенная величина краевого угла для 1,2 дихлорэтана в воде

qOW

=

40.3о совпадает с вычисленной по уравнению Юнга. Как уже говорилось

выше, наноструктурированная

FTS-поверхность

сверх-олеофильна под водой (qOW

= 0о).

Авторы [1] считают, что при погружении в воду в углублениях такой сверх-гидро/олеофобной

на воздухе пленки сохраняется воздух и в воде с каплями масла образуется

4-фазная система воздух-твердая поверхность-масло-вода со сложными границами

фаз. Структура поверхности играет определяющую роль в повышении олеофильности

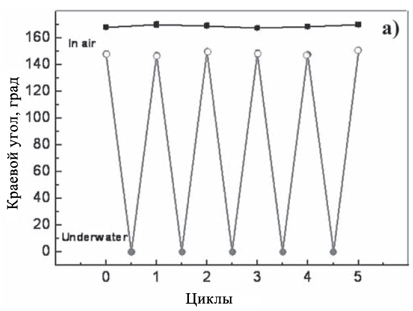

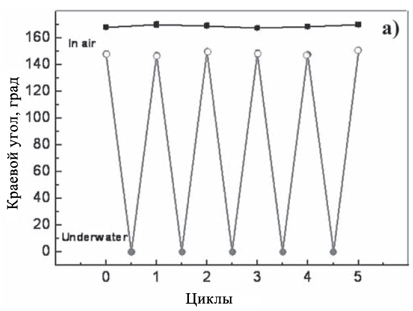

под водой. Важно, что свойства не менялись при многократном погружении в воду

(рис. 5а). Сверх-олеофильность сохранилась и после того, как образцы лежали 2

месяца без специальной защиты, и после того, как находились в воде 24 ч (рис. 5b).

|

|

|

Рис. 5. а)

Сохранение свойств пленки при многократном погружении;

b)

краевой угол для масла под водой при разном времени погружения

(■ –краевой угол для воды в воздухе,○ – для масла в воздухе,● – для

масла под водой). |

Ученые наглядно

показали, как эта система может быть использована для сбора капель масла. В

стакан с водой и каплями масла опускали стеклянную трубочку с химически

присоединенной (“пришитой”)

FTS-пленкой.

При перемещении трубочки капли масла собирались в ее нижней части, и их легко

извлекали из воды с помощью этой ловушки (рис.6).

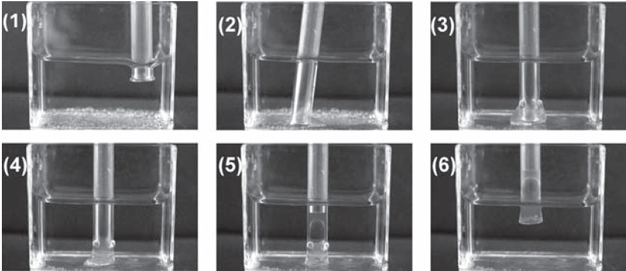

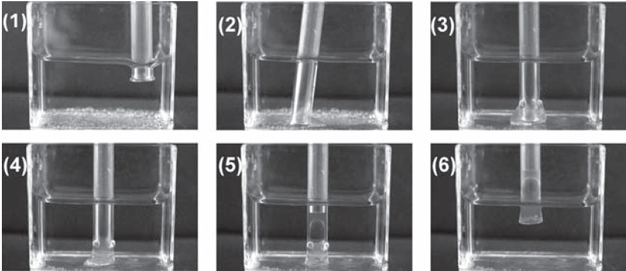

Рис. 6. (1-3) – сбор

капель масла, (4-6) – извлечение капель из воды

Сверх-гидро/олеофобная

в воздухе поверхность трубочки легко очищается от капель простой продувкой, то

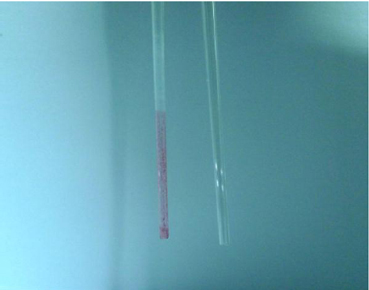

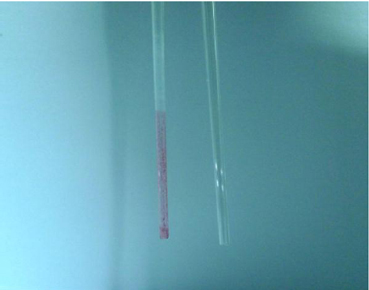

есть “ловушку” можно использовать многократно. На рис.7 для сравнения показана

трубочка с поверхностью, полученной из не содержащего фтор метилхлорсилана (слева).

Видно, что трубочка после погружения в масло загрязнена.

FTS-поверхность

остается чистой (справа).

Сверх-гидро/олеофобная

в воздухе поверхность трубочки легко очищается от капель простой продувкой, то

есть “ловушку” можно использовать многократно. На рис.7 для сравнения показана

трубочка с поверхностью, полученной из не содержащего фтор метилхлорсилана (слева).

Видно, что трубочка после погружения в масло загрязнена.

FTS-поверхность

остается чистой (справа).

Рис. 7. Уровень

загрязнения двух разных трубочек,

вынутых из масла.

Таким образом, китайские ученые предложили новый подход к решению проблемы

очистки загрязненной маслами (нефтепродуктами) воды, который вполне может найти

применение в промышленности.

О. Алексеева

1. M.Jin

et al., Adv. Mater. 23, 2861 (2011).

2. M.Liu

et al., Accounts Chem. Res. 43, 368 (2010).

3.

Y.Zheng et al., Soft Matter 3, 178 (2007).

4.

M.Liu

et al., Adv. Mater. 21, 665 (2009).

5.

A.R.Parker et al., Nature

414, 33 (2001).

6.

E.G.Rochow. J. Am. Chem.

Soc.

67, 963 (1945).

Чистая вода и нанотехнологии

Ускоренный рост населения земного шара, который

сопровождается многими экологическими проблемами, приводит к обострению ситуации

с пресной водой. С этой трудностью в первую очередь сталкиваются страны с

высокой плотностью населения, находящиеся в экваториальных областях Земли (Индия,

Китай, африканские государства и др). Единственный радикальный подход к решению

проблем пресной воды в глобальном масштабе связан с опреснением морской воды,

которой Земля обеспечена в избытке. К решению проблемы опреснения морской воды

привлечены многие лаборатории из разных стран, однако, несмотря на острую

потребность в пресной воде до сих пор не существует крупномасштабной индустрии

ее получения из океана.

Наиболее простой подход к

получению пресной воды из моря основан на испарении и последующей конденсации

пара, который практически не содержит примесей соли. Однако этот подход требует

значительных энергетических затрат, что делает полученную таким образом пресную

воду в несколько раз дороже воды, добываемой из рек или подземных источников.

Менее затратным является подход, основанный на явлении обратного осмоса,

согласно которому при пропускании под давлением соленой воды через пористую

среду содержание солей существенно снижается. Недостатком такого подхода

является низкая производительность процесса, связанная с относительно низкой

проницаемостью пористых материалов, обеспечивающих достаточно эффективное

опреснение. Этот недостаток может быть преодолен в результате использования

последних достижений нанотехнологий.

Недавно в результате

убедительных экспериментов [1] было установлено, что пропускная способность

углеродных нанотрубок (УНТ) в отношении воды более чем на 4 порядка превышает

величину, которая получается из расчетов по классической формуле Пуазейля для

таких течений. Подобное поведение обусловлено особенностями взаимодействия

молекул воды с внутренней поверхностью нанотрубки, благодаря которым молекулы

воды практически не испытывают трения об эту поверхность. Данный эффект

позволяет рассчитывать на значительное увеличение производительности

опреснительных установок, работающих на принципе обратного осмоса, в результате

использования в качестве пористого материала мембраны из УНТ [2].

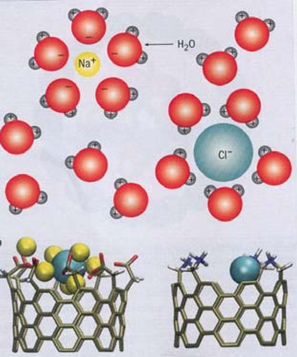

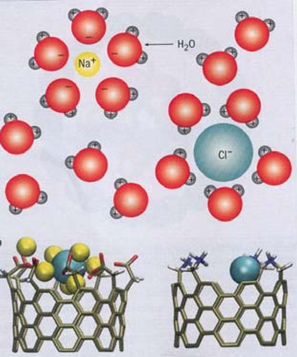

Рис. 1. Сольватированные ионы солей

не могут проникнуть внутрь нанотрубки малого диаметра.

Для предотвращения их проникновения в нанотрубку большого диаметра проводится

функционализация

УНТ заряженными радикалами.

Разработанный

недавно способ изготовления такой мембраны [1] включает в себя выращивание

плотного массива вертикально ориентированных однослойных УНТ, который по

завершении процедуры синтеза заливают эпоксидной смолой. После затвердевания

смолы полученную массу обрабатывают с помощью абразивных инструментов, в

результате чего получается пластина со сквозными отверстиями диаметром от 1 до

1.5 нм. Пропускание через такую пластину морской воды приводит к ее опреснению,

поскольку находящиеся в воде катиона и анионы находятся в сольватированном

состоянии, т. е. к ним присоединено некоторое количество молекул воды.

Сольватированные ионы, размер которых превышает диаметр нанотрубки, не проникают

в ее внутреннюю полость и остаются в объеме морской воды. Если же поперечник

сольватированного иона меньше диаметра УНТ, такой ион способен проникнуть внутрь

нанотрубки. В этом случае его проникновение может быть предотвращено в

результате функционализации нанотрубки по периметру ее границы (рис. 1)

заряженными радикалами, например, СОО (для борьбы с положительными

ионами) и

NH3

(для

блокирования отрицательных ионов). Эффективность описанного подхода к опреснению

морской воды подтверждается результатами численных расчетов методом молекулярной

динамики [2]. Важность проблемы и наличие весьма эффективного способа ее решения

позволяют рассчитывать на практическую реализацию этого подхода уже в ближайшем

будущем.

А.

Елецкий

1.

A.Noy et al., Nano Today 2, 22 (2007).

2.

B.Corry, Energy Environ. Sci.,

4, 751 (2011).

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

Подмоченные фуллерены

Эндоэдральные

фуллерены

M@C60

представляют собой сферообразные кластеры С60, в которые заключены

атомы или ионы М (металлы, азот, инертные элементы и пр.). В принципе диаметр

фуллерена С60 (0.37 нм) достаточен, чтобы разместить внутри него и

небольшую молекулу. В работе [1] физиков из

Kyoto

Univ. (Япония)

сообщается об изготовлении эндоэдралов

H2O@C60.

Для “раскрытия” фуллерена

C60

перед проникновением в него молекулы

H2O

и его последующего “закрытия” в [1] использованы химические реакции

C60

с соответствующими органическими веществами.

Рентгеновская

дифракция, ЯМР-спектроскопия и масс-спектроскопия подтвердили факт образования

H2O@C60.

Было показано, что атом кислорода при этом находится точно в центре фуллерена.

Ультрафиолетовая спектроскопия свидетельствует об очень слабом взаимодействии

молекулы

H2O

с углеродным каркасом, который “экранирует” ее (что, в принципе, позволяет

изучать свойства отдельных молекул воды, такие как переход орто-пара).

Эндоэдралы

H2O@C60

достаточно устойчивы: молекула

H2O

не покидает своей “клетки” при нагреве до 420оС в течение 30 мин.

Более крупные молекулы в фуллерен

C60

уже не поместятся, для них требуются высшие фуллерены

Cn

с

n

> 100.

Рентгеновская

дифракция, ЯМР-спектроскопия и масс-спектроскопия подтвердили факт образования

H2O@C60.

Было показано, что атом кислорода при этом находится точно в центре фуллерена.

Ультрафиолетовая спектроскопия свидетельствует об очень слабом взаимодействии

молекулы

H2O

с углеродным каркасом, который “экранирует” ее (что, в принципе, позволяет

изучать свойства отдельных молекул воды, такие как переход орто-пара).

Эндоэдралы

H2O@C60

достаточно устойчивы: молекула

H2O

не покидает своей “клетки” при нагреве до 420оС в течение 30 мин.

Более крупные молекулы в фуллерен

C60

уже не поместятся, для них требуются высшие фуллерены

Cn

с

n

> 100.

Л.

Опенов

1.

K.Kurotobi, Y.Murata, Science 333, 613 (2009).

Сэндвич в нанотрубке

Идея использовать углеродную нанотрубку в

качестве контейнера для органических материалов уже не настолько нова, чтобы

быть чем-то революционным. Однако в полку научных коллективов, ведущих

исследования в этой области, все прибывает. Публикаций становится все больше и

больше. Ведь среди возможных приложений этих комплексов на основе нанотрубок

называют и системы доставки лекарственных средств, и топливные элементы. И все

новые и новые молекулы исследователи пытаются поместить в углеродную нанотрубку

как непосредственно, например, путем соответствующих цепочек химических реакций,

так и методами компьютерного моделирования.

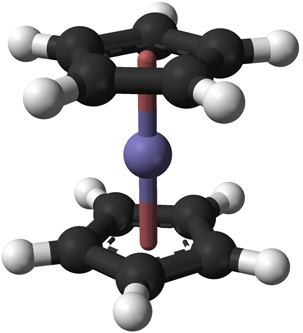

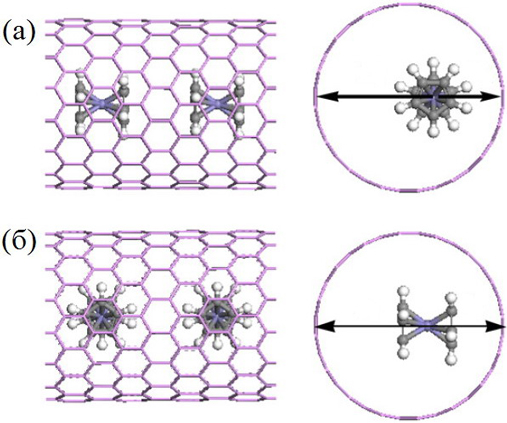

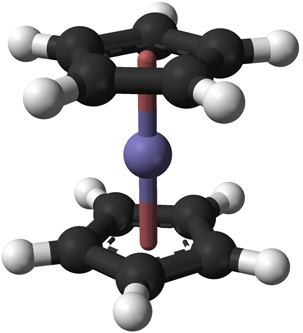

В работе [1] с

помощью расчетов из первых принципов (теория функционала плотности) авторы

рассмотрели молекулы различных металлоценов внутри одностенных углеродных

нанотрубок (УНТ) различной хиральности. Металлоцены (MCp2)

представляют собой органометаллические соединения, которые имеют структуру

сэндвича: атом металла располагается между двумя лежащими в параллельных

плоскостях циклопентадиенильными кольцами на равном расстоянии от всех

углеродных атомов (рис. 1).

Рис. 1. “Сэндвичевая” структура металлоценов:

сиреневым цветом показан атом металла,

темно-серым – атомы углерода,

светло-серым – атомы водорода.

В работе [1] исследованы структурные,

энергетические и электронные свойства эндоэдральных комплексов

MCp2@УНТ,

где в качестве атомов металла были выбраны элементы триады железа (Fe,

Co,

Ni).

Авторы подробно проанализировали две различные конфигурации расположения

металлоценов внутри нанотрубки: ось, проходящая через центры пятиугольников

металлоцена параллельна (Ip)

и перпендикулярна (Iv)

оси нанотрубки (рис. 2). Оказалось, что в обоих случаях энергия связи

Eb

уменьшается в ряду CoCp2@УНТ

> NiCp2@УНТ

> FeCp2@УНТ,

при этом величины энергий связи практически одинаковы для

Ip

и Iv

конфигураций. Этот результат показывает, что ориентация металлоценов внутри

нанотрубки не влияет в значительной степени на величину

Eb

и, следовательно, на стабильность самого эндоэдрального комплекса.

Рис. 2. Структура молекул металлоценов

MCp2

(M

= Fe,

Co,

Ni),

внедренных в (16, 0) углеродную нанотрубку: (а) –

Ip

конфигурация, (б) – Iv

конфигурация.

Также авторы обнаружили, что энергия связи

является функцией расстояния между атомом металла в

MCp2

и внутренней стенкой УНТ. Дальнейшие расчеты показали, что минимальный диаметр,

которым должна обладать углеродная нанотрубка для экзотермического внедрения

молекулы металлоцена, равен 9.40 Å и 10.20 Å для

Ip

и Iv

конфигураций, соответственно. Детальные исследования зонной структуры и расчет

плотности состояний подтвердили, что внедрение молекул металлоценов (в

особенности CoCp2

или NiCp2)

– эффективный метод “настройки” электронных свойств УНТ, при этом сама структура

нанотрубки остается неизменной. В целом, авторы провели достаточно интересные

исследования, осталось только дождаться соответствующего практического выхода.

Быть может, он не за горами, ведь некоторые комплексы из семейства

MCp2@УНТ

уже синтезированы [2].

М. Маслов

1.

F.Cao

et al., Chem. Phys. Lett. 512, 81 (2011).

2.

L.Guan et al., Carbon 43, 2780 (2005).

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ

Каковы возможные

практические применения графена? И как далеко мы продвинулись по пути создания

“графеновой технологии”? Эти вопросы обсуждались на конференции “Graphene:

The

Road to Applications”,

состоявшейся 11-13 мая 2011 г. в Бостоне. За 7 лет, прошедших после

механического отделения от графита (с помощью скотча) маленьких чешуек графена,

были разработаны методики, позволяющие выращивать на металлических подложках

монокристаллы графена с большой площадью. Это позволяет уже сейчас использовать

графен для изготовления гибких дисплеев и солнечных батарей. Что касается

электроники, то графен не годится для цифровых устройств (из-за отсутствия в нем

запрещенной зоны), но может быть задействован в аналоговых высокочастотных

транзисторах. Крайне маловероятно, что графен когда-нибудь полностью вытеснит

кремний. Скорее всего, он просто займет какую-то свою нишу. Фотоника, плазмоника,

оптоэлектроника, суперконденсаторы, топливные ячейки, конструкционные материалы

– вот далеко не полный перечень предполагаемых применений графена и композитных

материалов на его основе. Со временем к этому списку может добавиться что-то

такое, о чем сейчас мы даже не подозреваем. Ведь был бы уникальный материал, а

применения для него найдутся.

По материалам

заметки

M.S.Lundstrom,

“The long and winding road”,

Nature Mater.

10,

566 (2011).

КОНФЕРЕНЦИИ

1st

International School on Surface Science

1st

International School on Surface Science

“Technologies and Measurements on Atomic Scale”,

28 Sept.–2 October 2011, Veliky Novgorod, Russia

Tentative

Lecture Program

I. Surface Magnetism on Atomic

Scale

II. Vibrational Spectroscopy and

Chemistry of Single Molecules with STM Inelastic Tunneling

III. Model Heterogeneous Catalysis

IV. Structural Phase Transitions on

Surface

V. Superconducting and

Strong-correlation Systems

VI. Low-dimensional Systems

including Carbon Materials

VII. Quantum Communications

Important

Dates

Abstract submission deadline -

September 7, 2011.

Acceptance of the submitted

abstracts - September 13, 2011.

Fee payment deadline - September

15, 2011.

Contacts:

sss-tmas@kapella.gpi.ru

Website SSS TMAS:

www.sss-tmas.issp.ras.ru ,

www.sss-tmas.gpi.ru

Европейская

конференция по материалам

Европейская

конференция по материалам

“Future materials for grand challenges of our time”

(FUMAT

2011)

22-23 сентября 2011, Варшава, Польша

1.

Применения материалов в различных секторах экономики (энергетика,

транспорт, связь и информация, безопасность)

2.

Развитие материаловедения и улучшение качества жизни и здоровья, создание

новых рабочих мест и т.д.

3.

Исследования и разработки по материалам и их промышленные применения

4.

Международное партнерство – в фокусе внимания страны Восточной Европы

В рамках

FUMAT

2011

состоится ярмарка проектных идей, приуроченная к 6-ому конкурсу Седьмой

рамочной программы по тематическому направлению “Нанонауки, нанотехнологии,

материалы и новые промышленные технологии”, объявленному 20 июля 2011 г.

e-mail:

Fumat2011@ippt.gov.pl

Website:

http://www.fumat2011.eu/off.html

По

возникающим вопросам, можно обращаться в НКТ “Нанотехнологии”.

Контактная информация

Марина Карапетовна Мелконян,

ученый секретарь НКТ “Нанотехнологии”

Phone/fax: +7(499) 135-05-81;

e-mail:

nanotech@ns.crys.ras.ru

Website:

http://ncp-nanotech.ru/

IV Петербургский международный

инновационный форум,

28-30 сентября 2011,

Санкт-Петербург, Россия

Основная задача

Форума – создание площадки для диалога и дальнейшего сотрудничества между всеми

участниками инновационного процесса. В рамках Форума будет организована выставка

инновационных компаний и проектов, институтов инновационного развития,

инновационной инфраструктуры и инвестиционных фондов.

По вопросам

участия в Форуме обращайтесь в Организационный комитет:

Тел./факс: +7

(812) 303-88-61, 303-98-64

e-mail:

info@spbinno.ru

Website:

www.forum.spbinno.ru

_________________________________________________

Внимание!

С апреля 2006 г. ПерсТ выпускается только в электронном формате и представлен по адресу http://www.issp.ac.ru/journal/perst

и http://perst.isssph.kiae.ru . Желающие получать выпуски ПерсТа по своему электронному адресу могут сообщить его в адрес редакции perst@issp.ras.ru

Ответственный редактор И.Чугуева irina@issp.ras.ru тел: (495) 930 33 89

Научные редакторы: К.Кугель kugel@orc.ru, Ю.Метлин

В подготовке выпуска

принимали участие: О.Алексеева,

А.Елецкий, М.Маслов, Л.Опенов,

Компьютерный ввод, макет: И.Фурлетова