СВЕРХПРОВОДНИКИ

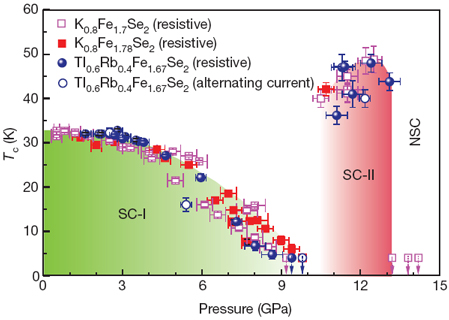

Восстановление сверхпроводимости халькогенидов железа при высоком давлении

Недавнее открытие

сверхпроводимости халькогенидов железа

A1-xFe2-ySe2

(A

=

K,

Cs,

Rb,

Rb/Tl)

с

Tc

= (30 ¸

32) К вызвало новую волну интереса к безмедным ВТСП. Перечисленные соединения

отличаются необычно большими величинами локальных магнитных моментов (3.3mB

на атом

Fe),

что привело к возобновлению дискуссий о взаимоотношениях сверхпроводимости с

магнетизмом и о возможности нефононной природы куперовского спаривания.

Неоценимую роль для выяснения механизма сверхпроводимости и поиска новых ВТСП

играют эксперименты, проводимые при высоких (P

~ 10 ГПа) давлениях, которые позволяют модифицировать кристаллическую и

электронную структуру, не прибегая к химическому замещению, то есть, не создавая

в образце атомный беспорядок. Как правило,

Tc

сначала увеличивается с ростом

P,

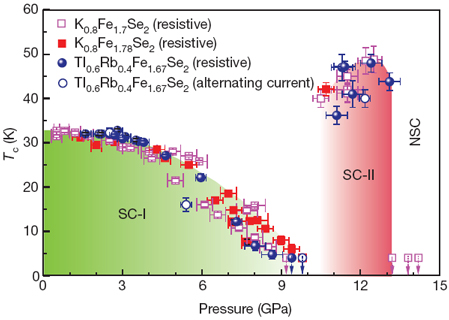

проходит через максимум, а затем падает до нуля. В работе [1] китайские и

американские ученые обнаружили, что в халькогенидах

K0.8Fe1.7Se2,

K0.8Fe1.78Se2

и

Tl0.6Rb0.4Fe1.67Se2

после полного исчезновения сверхпроводимости при

P

»

9 ГПа дальнейшее увеличение давления приводит не только к восстановлению

сверхпроводимости, но и к повышению

Tc

до величины 48 К, значительно превышающей первый максимум 33 К при 1 ГПа (см.

рис.).

Зависимость критической температуры халькогенидов железа от давления.

Интервал давлений,

в котором наблюдается такая “возвратная сверхпроводимость”, сравнительно

невелик: от 11.5 до 13.2 ГПа, причем сверхпроводимость исчезает также внезапно,

как и появляется, ничего похожего на куполообразную кривую

Tc(P)

нет. Физическая причина эффекта не ясна. Рентгеновская дифракция не выявила

качественных изменений кристаллической структуры во всем изученном диапазоне

P,

хотя нельзя исключить, например, разупорядочения вакансий

Fe

или появления каких-либо сверхструктур. Особый интерес представляет исследование

эволюции магнитных характеристик по мере увеличения

P,

которое предполагается провести методом дифракции нейтронов.

Л.Опенов

1.

L.Sun et al.,

Nature 483, 67 (2012).

ГРАФЕН

Теплопроводность изотопически модифицированного графена

В дополнение к

своим уникальным электронным характеристикам, графен отличается еще и очень

высокой удельной теплопроводностью

K.

Помимо чисто практического аспекта, исследования теплопроводности графена

представляют и фундаментальный интерес, поскольку способствуют лучшему пониманию

процессов теплопереноса в низкоразмерных системах. Так как основной вклад в

K

графена дают фононы, то величина

K

должна быть чувствительна к изотопическому замещению 12C

®

13C.

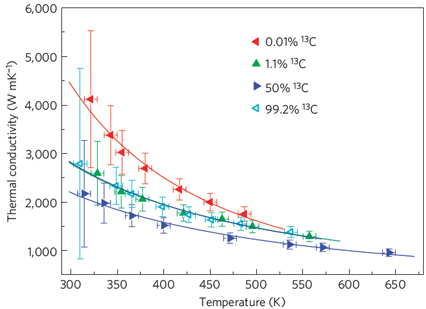

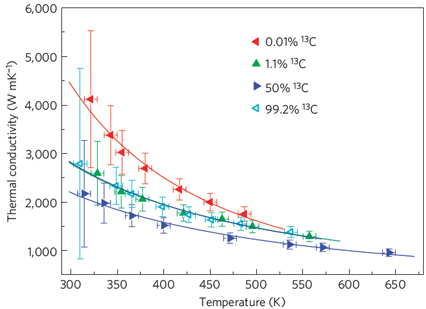

В работе [1] (Китай, США, Корея) методом микрорамановской спектроскопии измерены

температурные зависимости

K

свободно

подвешенных графеновых пленок с содержанием изотопа 13C

от 0.01 до 99.2 % (см. рис.).

Теплопроводность

графена с различным соотношением 13C:12C.

При комнатной

температуре величина К максимальна в изотопически чистом графене 12C

и превышает 4000 Вт×м×К-1,

а минимальна – в образце с соотношением 12C:13C

= 1:1. При повышении температуры К монотонно уменьшается независимо от

содержания 13C.

Полученные результаты согласуются с моделью, в которой К определяется

рассеянием фононов на точечных дефектах.

1.

S.Chen et

al., Nature Mater. 11, 203 (2012).

Искусственные аналоги графена

В двумерной

гексагональной решетке скорость электрона не зависит от его импульса, как у

фотона. Такие “релятивистские” частицы называются безмассовыми дираковскими

фермионами. Именно они определяют уникальные электронные свойства графена, где

их впервые и обнаружили. В одном из мартовских номеров журнала

Nature

за 2012 г. сообщается об изготовлении двух твердотельных аналогов графена. В

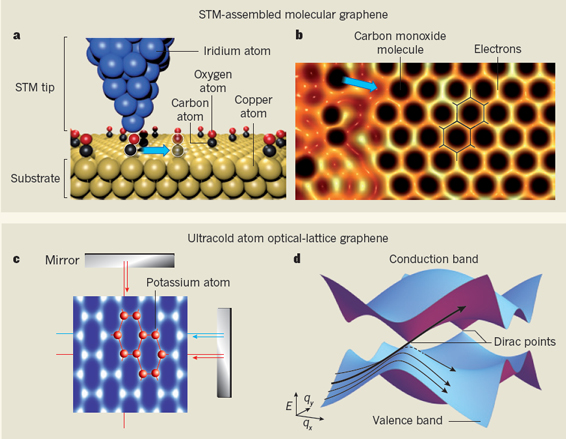

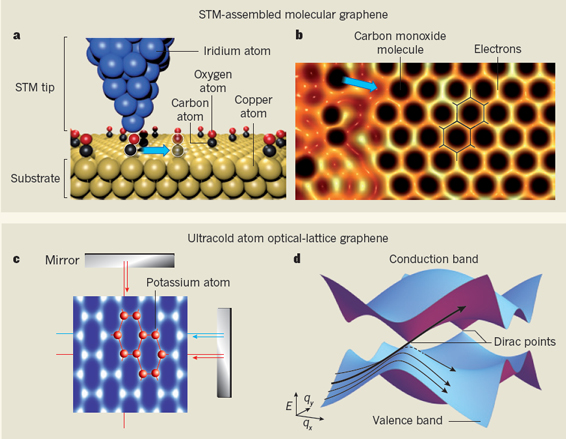

работе [1] (США, Испания) сканирующий туннельный микроскоп был использован для

формирования на медной подложке гексагонального узора из молекул СО (рис. 1a),

в результате чего подвижные электроны сосредотачивались в области, имеющей форму

гексагональной сетки (рис. 1b).

В работе швейцарских физиков [2] гексагональная решетка, на сей раз для

ультрахолодного газа фермиевских атомов 40К, создавалась оптическими

методами с использованием нескольких лазерных пучков (рис. 1с). Установлено, что

в энергетических спектрах обеих систем имеются так называемые дираковские точки,

в которых валентная зона соприкасается с зоной проводимости, то есть

диэлектрическая щель отсутствует (рис. 1d)

– как и в графене.

Рис. 1.

a,

b -

Молекулярный графен из оксида углерода;

c,

d - атомы

калия в гексагональной оптической решетке

и их зонная структура.

По сравнению с

“естественным” графеном, его “искусственные” аналоги гораздо легче поддаются

контролируемой регулировке своих характеристик (например, можно изменять

положение дираковских точек в зоне Бриллюэна, вплоть до их слияния –

“аннигиляции” [2]). Это открывает путь к осмысленному конструированию новых

материалов с нетривиальной топологией зонной структуры.

По материалам заметки

“A duo of graphene mimics”, Nature 483, 282 (2012).

1.

K.K.Gomes et al., Nature 483, 306 (2012).

2.

L.Tarruell et al., Nature 483, 302 (2012).

Химический

сенсор на основе графена

Высокая

чувствительность электрических характеристик графена к структурным дефектам и

сорбированным молекулярным частицам в сочетании с миниатюрными размерами, а

также повышенной химической, механической и термической стабильностью делают

этот материал привлекательным в качестве чувствительного элемента химического

сенсора. В настоящее время исследователи, работающие во многих лабораториях,

переходят от установления эффекта зависимости сопротивления графенового листа от

типа и количества сорбированных молекул к разработке готовых приборов, имеющих

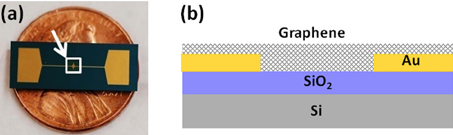

коммерческую ценность. Исследователи из

Univ.

of

Illinois (США)

[1] демонстрируют возможность использования хемирезистора на основе графена в

качестве химического сенсора.

Для получения графеновых хлопьев, использованных

в качестве чувствительных элементов сенсора, использовали процедуру химической

эксфолиации с помощью поверхностно-активного вещества (холата натрия).

Измельченный графит (1.5 г) с помощью ультразвуковой обработки в течение 60 мин

размешивали в 100 мл водного раствора холата натрия (0.5 %), после чего в

течение 90 мин подвергали центрифугированию со скоростью 500 об/мин. Это

приводило к эксфолиации графеновых листов, которые фильтрованием осаждали на

подложку SiO2/Si,

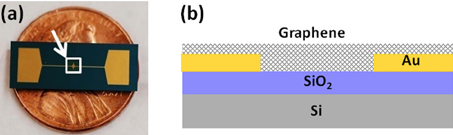

с нанесёнными на нее золотыми электродами. На рис. 1а показано увеличенное

фотоизображение полученного сенсора, схема которого приведена на рис. 1b.

Средняя толщина графеновых листов, как следует из измерений, зависит от общей

массы материала, осажденного на фильтре.

|

|

|

Рис. 1. a -

Фотоизображение сенсора на основе графена;

b - схематическое изображение сенсора в разрезе. |

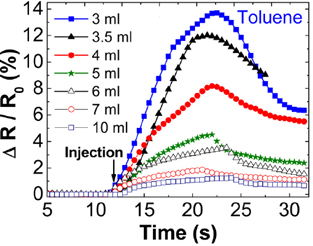

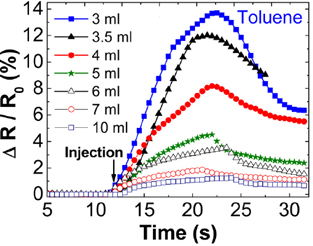

Рис. 2.

Относительное изменение сопротивления сенсора при кратковременном (100

мс) введении в камеру воздуха,

содержащего 0.3 ррм толуола. |

Чувствительность

изготовленного сенсора на основе графена к присутствию примесей исследовали,

вводя смесь воздуха и толуола (донор электронов) или воздуха и 1,2-дихлорбензола

(акцептор электронов) (концентрация 0.3 ррм) в камеру с находящимся в ней

сенсором. На рис. 2 показаны временные зависимости относительного изменения

сопротивления сенсора, измеренные при различных объемах введенного воздуха с

примесью толуола.

Как видно,

величина сигнала сенсора монотонно возрастает с ростом количества введенного

вещества. Аналогичная зависимость наблюдается в случае 1,2-дихлорбензола.

Результаты измерений указывают на снижение сигнала сенсора по мере увеличения

средней толщины графеновых листов. Это связано с изменением характера переноса

заряда при переходе от двумерной к трехмерной проводимости.

А.Елецкий

1.

A.Salehi-Khojin et al., Appl. Phys. Lett. 100, 033111 (2012).

Зависимость

проводимости графена от размера образца

Как известно, значительный вклад в

электропроводность нанометровых объектов вносит так называемый баллистический

механизм проводимости, согласно которому носители заряда (электроны) способны

преодолевать некоторые расстояния в образце, не испытывая рассеяния.

Баллистический механизм преобладает при условии, если размер образца

L

меньше характерной длины пробега носителя заряда λ, который определяется

концентрацией дефектов и других центров рассеяния. При этом условии

сопротивление образца не зависит от его размера и выражается известным

соотношением R

= h/4e2

= 6.47 кОм (h,

e

– постоянная Планка и заряд электрона, соответственно). В случае если эти

размеры одного порядка, сопротивление проявляет зависимость от размера образца.

При этом нарушается закон Ома, согласно которому сопротивление образца

пропорционально его длине. Наиболее подходящим материалом для изучения перехода

от баллистического к омическому механизму переноса электронов является графен, в

котором, в зависимости от размера, реализуются различные соотношения между

длиной пробега электрона и размером образца. Тем самым, измеряя зависимость

сопротивления образца графена нанометровых размеров от длины, можно получить

информацию о механизме рассеяния носителей заряда, а также о содержании в нем

дефектов различного типа. Недавно подобное исследование было выполнено группой

специалистов из Univ.

Leipzig (Германия)

и

Lab.

of

Physics of

Small Systems and Nanotechnology

(Мадрид,

Испания)

[1].

|

|

|

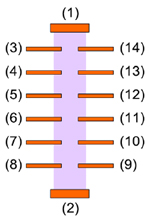

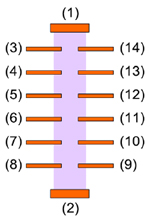

Рис. 1. Схема устройства для измерения зависимости проводимости графена

от длины

(расстояния между электродами). |

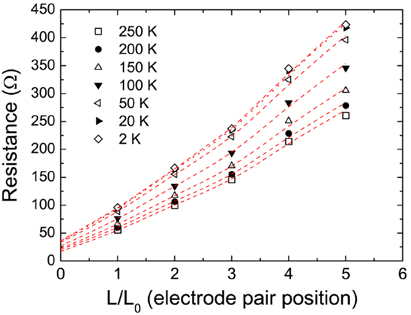

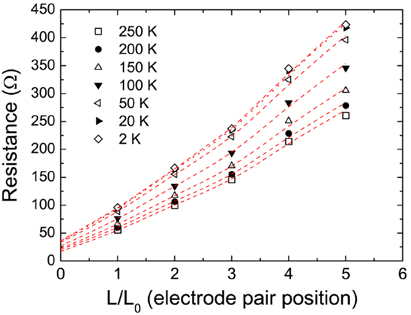

Рис. 2. Зависимость сопротивления графена от длины, измеренная при

различных температурах. Пунктирными линиями показаны аналитические

аппроксимации в соответствии с выражением (1), в котором баллистическое

сопротивление R0 является подгоночным параметром. |

В качестве объекта

исследования использовали полоски многослойного графена длиной около 30 мкм,

шириной (5–8) ± 0.3 мкм и толщиной (20 ± 2) нм,

полученные в результате расщепления кристаллов высокоупорядоченного

пиролитического графита с помощью ультразвуковой обработки. Полоска могла

контактировать с 14

Pd/Au

электродами, напыленными методом электронно-лучевой литографии (рис. 1). Ширина

каждого из электродов составляла (1.36 ± 0.1) мкм, а расстояние между ними

равнялось

L0

= (4.8 ± 0.2) мкм. Измерения зависимости сопротивления графена от длины

проводили при токе 2 мкА.

Результаты измерений приведены на

рис. 2. Как видно, зависимости сопротивления графена от длины не соответствуют

классическому закону Ома, согласно которому они должны иметь линейный характер.

Указанные зависимости хорошо аппроксимируются выражением

, (1)

, (1)

в котором

Ro

– баллистическое сопротивление, не зависящее от длины,

Li

= iLo

– длина измеряемой

полоски, Wi

– средняя ширина измеряемой полоски. Обработка результатов измерений позволила

оценить подвижность электронов в образцах графена (≈ 107 см2/Вс)

при комнатной температуре, а также определить температурную зависимость

характерной длины пробега электрона в образце графена: она плавно убывает от 3

мкм при Т = 2 К до 2.2 мкм при

Т = 250 К.

А.Елецкий

1.

P.Esquinazi et al., J. Appl. Phys.

111, 033709 (2012).

НАНОМАТЕРИАЛЫ

Наногибридная

bucky-бумага

Учёные из

A.J. Drexel Nanotechnology Inst. и

Drexel Univ.

(США), недавно сообщили о создании

необычной наногибридной

bucky-бумаги [1]. Вместо углеродных

нанотрубок (УНТ) для её формирования исследователи использовали недавно

разработанные ими гибридные наноструктуры – УНТ, декорированные кристаллами

полиэтилена [2]. Эти наноструктуры очень похожи на классические “шашлыки” (shish-kebabs)

из полиэтилена (РЕ), которые впервые описал

Pennings

[3], поэтому авторы [1,2] сохранили название, добавив только “наногибридный” – “nano-hybrid-shish-kebab”

(NHSK),

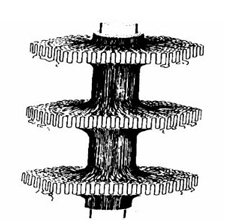

рис. 1.

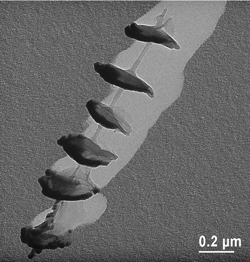

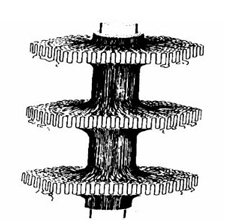

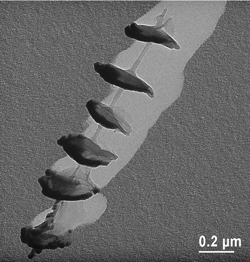

Рис. 1. Слева – структура “шашлыка” из полиэтилена

– при кристаллизации в определённых условиях из сложенных цепочек полимера

образуются ламелярные (пластинчатые) кристаллы. Справа –

TEM

изображение “наногибридного шашлыка”

NHSK

(кристаллы полиэтилена выросли на углеродной нанотрубке) [2].

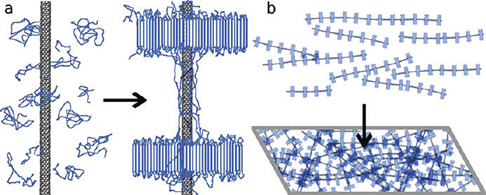

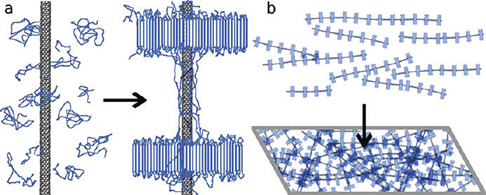

Наногибридную бумагу из

NHSK

авторы [1] сделали следующим образом. Суспензию одностенных нанотрубок (ОСНТ)

смешали с раствором полиэтилена при 130°C,

затем смесь охладили до 88.5°C,

чтобы вызвать кристаллизацию и сформировать

NHSK.

Используя вакуумную фильтрацию суспензии

NHSK,

получили плёнки толщиной 5-20 мкм (при необходимости толщина может быть и больше).

Гибкие плёнки можно было легко отделить от полимерного фильтра. “Шампуры” –

нанотрубки были расположены примерно параллельно поверхности плёнки, а РЕ

кристаллы – перпендикулярно (рис. 2).

|

|

|

|

Рис. 2. Схема

формирования NHSK-бумаги. |

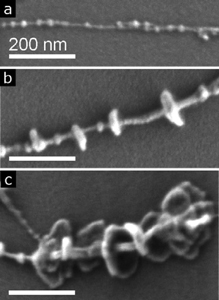

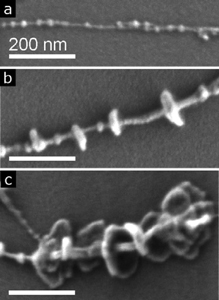

Рис. 3.

SEM изображения NHSK

с (а) 70%, (b) 25%, (с) 13% ОСНТ. |

Микроскопические исследования показали, что

расстояние между соседними кристаллами РЕ вдоль оси УНТ составляет 35-68 нм,

средний диаметр кристалла меняется от 17 до 94 нм в зависимости от

относительного содержания УНТ. На рис. 3 показаны

SEM

микрофотографии NHSK

с 13-70 вес.% УНТ. Видно, что при уменьшении количества УНТ размер кристаллов

увеличивается. При большом содержании УНТ “шашлык” больше напоминает бусы (рис.

3а).

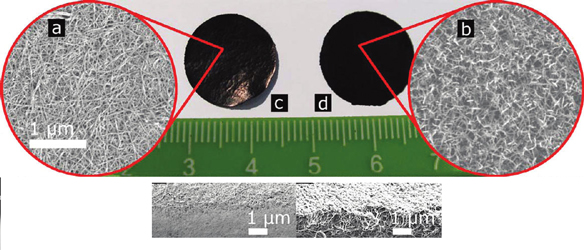

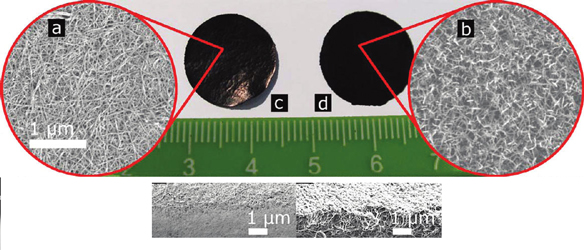

Для сравнения исследователи изготовили

bucky-бумагу

из ОСНТ. Видимые и SEM

изображения поверхности, а также

SEM

изображения сечений двух типов

bucky-бумаги

(из ОСНТ и наногибридной) приведены на рис. 4.

Нанотрубки в ОСНТ-buckypaper

собираются в пучки диаметром ~ 13.2 нм (некоторые – до 80 нм), тогда как

нанотрубки в

NHSK-бумаге

в основном отделены друг от друга (разделителями служат кристаллы полиэтилена).

Таким образом, контролируя условия кристаллизации, можно контролировать размер

пор в наногибридной плёнке.

|

|

|

Рис. 4.

Сравнение ОСНТ

bucky-бумаги

(слева) и наногибридной

NHSK-бумаги,

25 вес.% ОСНТ (справа). (a,b)

–

SEM

изображения поверхности;

(c,d)

– оптические изображения плёнок; внизу – излом ОСНТ

bucky-бумаги

(слева), сечение

NHSK-бумаги,

13 вес.% ОСНТ (справа). |

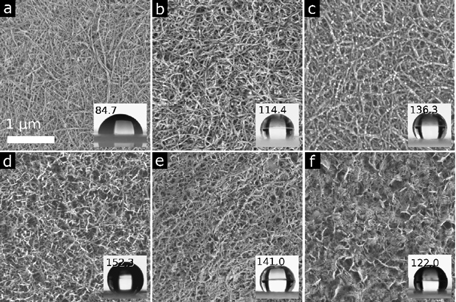

Рис. 5.

SEM

изображения поверхности плёнок и оптические изображения 2 мкл капли воды:

a

– ОСНТ-buckypaper;

b-f

– NHSK-плёнки

с 70(b),

52(c),

25(d),

20(e),

13вес.% ОСНТ(f).

Указаны величины краевых углов смачивания. |

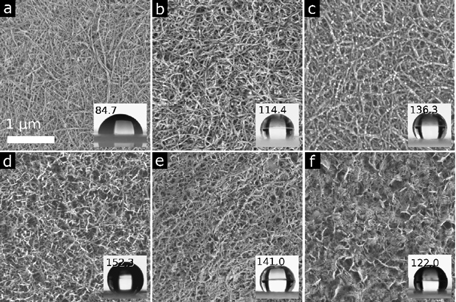

Уникальная структура

NHSK-бумаги

(нанотрубки расположены примерно параллельно поверхности плёнки, а РЕ кристаллы

– в основном перпендикулярно) позволяет также контролируемым образом получать

разную шероховатость поверхности, изменяя размеры кристаллов. Это побудило

авторов [1] к изучению особенностей смачивания нового материала (рис. 5).

Краевой угол смачивания

θ для

NHSK-бумаги

с максимальным содержанием УНТ (70 вес.%) оказался равным 114.4°,

в то время как для “обычной” ОСНТ-buckypaper

– всего 84.7° (считается, что для гидрофобных

поверхностей 90°< θ <180°, для

супергидрофобных 150°< θ

<180°).

При снижении содержания УНТ растёт размер кристаллов и, соответственно,

шероховатость поверхности.

Для

NHSK-бумаги с 25

вес.% нанотрубок θ = 152.3°! Заметим, что при

дальнейшем снижении содержания УНТ угол смачивания несколько уменьшается,

т.к. кристаллы становятся слишком большими и “складываются”, уменьшая

шероховатость поверхности.

Особый интерес, конечно, представляет

NHSK-бумага

с 25% содержанием ОСНТ. Она сочетает супергидрофобность с очень высокой

поверхностной адгезией! Капля 5 мкл держится даже “на потолке” (на перевёрнутой

плёнке) (рис. 6).

|

|

|

|

Рис. 6. Капля воды

удерживается на NHSK-бумаге

(25 вес.% ОСНТ)

при разных углах наклона и на перевёрнутой плёнке. |

Рис. 7.

SEM

изображения поверхности лепестка красной розы [4]. |

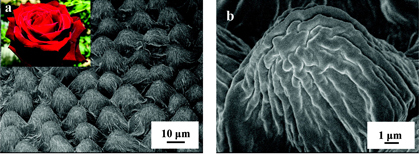

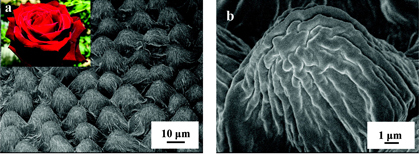

По-видимому, это объясняется “эффектом лепестков”.

Впервые его описали (и так назвали) китайские учёные [4]. Эффект лепестков, так

же, как и эффект лотоса, обусловлен специфической микро-наноструктурой

поверхности. Но если эффект лотоса – это супергидрофобные самоочищающиеся

поверхности (см. ПерсТ [5]), то эффект лепестков – супергидрофобные

поверхности, удерживающие капли воды. Как видно на рис. 7, на поверхности

лепестков красной розы (rosea

Rehd) имеются микробугорки с

многочисленными наноскладками. Именно такая иерархическая микро-наноструктура

обуславливает сочетание супергидрофобности и высокой адгезии. Краевой угол

смачивания поверхности для капли воды равен 152.4°,

при этом почти сферическая капля удерживается даже на перевёрнутом лепестке [4].

Авторы [1] также измерили удельную

электропроводность NHSK-бумаги

и показали, что она существенно выше, чем для композитов УНТ/поли-этилен или

похожих систем из ОСНТ. Проводимость наногибридной бумаги можно контролировать,

меняя относительное содержание УНТ. Учёные намерены исследовать изменения

проводимости при введении электропроводящих полимеров и электролитов.

Супергидрофобная

NHSK-бумага

с контролируемыми пористостью, проводимостью и смачиванием может найти

применение в сенсорах, электрохимических устройствах и различного рода покрытиях.

О.Алексеева

1.

E.D.Laird et al., ACS Nano 6, 1204 (2012).

2.

L.Li

et

al., J. Am. Chem. Soc.

128,

1692 (2006).

3.

A.Zwijnenburg et al., J. Polym. Sci: Polym. Lett.14, 339 (1976).

4.

L.Feng et al., Langmuir 24, 4114 (2008).

5.

ПерсТ 18, вып. 15/16, с. 5 (2011).

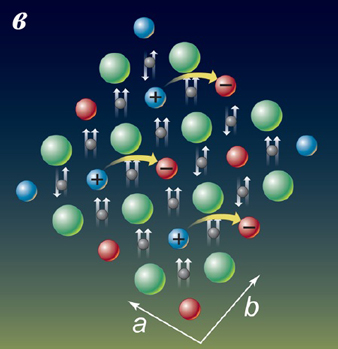

МУЛЬТИФЕРРОИКИ

Гигантский магнитодиэлектрический

эффект в мультистёклах

Взаимодействие магнитной и электрической

подсистем в веществе может проявляться не только в магнитоэлектрических эффектах,

но и в магнито-диэлектрических, т.е. изменении диэлектрической проницаемости в

магнитном поле. В совместной работе индийских и шведских ученых [1] сообщается о

необычно больших величинах магнитодиэлектрического эффекта, наблюдаемого при

комнатной температуре в соединении

La2NiMnO6,

относящемся к классу двойных перовскитов.

Стоит отметить, что гигантские (с относительным

изменением диэлектрической проницаемости в десятки и сотни процентов)

магнитодиэлектрические эффекты ранее уже наблюдались в мультиферроиках [2,3], но

при низких температурах, что препятствовало их практическому использованию.

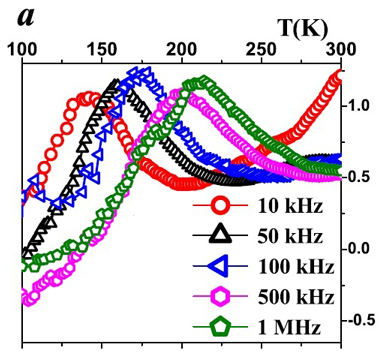

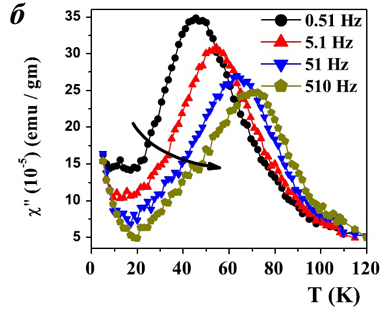

Двойной перовскит

La2NiMnO6,

строго говоря, не относится к мультиферроикам, в некотором смысле он даже

противоположен им: вместо двойного (магнитного и электрического) упорядочения,

как в мультиферроиках, наблюдается двойное разупорядочение с характерными

дисперсионными зависимостями для электрической (рис. 1а) и магнитной (рис. 1б)

восприимчивостей. Одновременное проявление свойств дипольного и спинового стекла

позволило авторам [1] назвать соединение “мультистеклом” (multiglass).

Характерное для

спинового стекла поведение возникает вследствие конкурирующих обменных

взаимодействий: ферромагнитного между ионами никеля и марганца (по цепочке

Ni2+–O2-–Mn4+),

упорядочивающего спины ионов параллельно, и антиферромагнитных взаимодействий

между одинаковыми ионами (в цепочках

Mn4+–O2-–Mn4+

и

Ni2+–O2-–Ni2+).

Первое взаимодействие также способствует прыжковой проводимости, приводя в

электрическом поле к перераспределению зарядов между ионами, второе, напротив,

препятствует переходу заряда (рис. 1в). Во внешнем магнитном поле преимущество

получает ферромагнитное упорядочение, что приводит к магнитодиэлектрическому

эффекту: при комнатной температуре в поле 2 Т изменение диэлектрической

проницаемости составляет 16%.

В отличие от

других магнитодиэлектрических материалов, существование эффекта не связано с

магнитострикцией и электрострикцией вещества, что позволяет разрабатывать новые

материалы с сильными магнитодиэлектрическими свойствами при комнатных

температурах для практических приложений, таких как емкостные датчики магнитного

поля и перестраиваемые СВЧ фильтры [4].

А. Пятаков

1. D.

Choudhury et al.,

Phys.

Rev.

Lett.

108,

127201 (2012).

2.

T.Kimura

et al.,

Nature

426,

55 (2003).

3.

А.А.

Мухин и др.,

Письма в

ЖЭТФ

93,

305 (2011).

4.

G.Lawes,

Physics

5,

35 (2012).

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

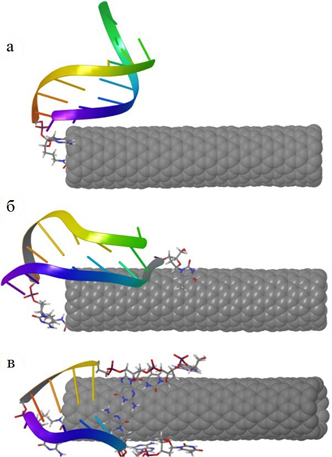

Фрагменты жизни на углеродной нанотрубке

Углеродные

нанотрубки способны дестабилизировать структуру молекул ДНК. К такому выводу

пришли испанские ученые на основе анализа результатов моделирования поведения

двуспиральной (нативной) ДНК – основы всего живого – на поверхности одностенной

углеродной нанотрубки. В качестве объектов исследования в работе [1] выбраны

сложные комплексы на основе формилированной (модифицированной

CHO-группами)

нанотрубки с киральностью (11,0) и макромолекулы ДНК, ковалентно связанных между

собой посредством линкера, состоящего из

NH2–

и

CH2–групп.

Авторы детально проследили за эволюцией этих наносистем и сравнили полученные

результаты с данными для изолированной ДНК. Все молекулярно-динамические расчеты,

представленные в статье, выполнены с помощью программных пакетов

GROMACS и

AMBER.

Углеродные

нанотрубки способны дестабилизировать структуру молекул ДНК. К такому выводу

пришли испанские ученые на основе анализа результатов моделирования поведения

двуспиральной (нативной) ДНК – основы всего живого – на поверхности одностенной

углеродной нанотрубки. В качестве объектов исследования в работе [1] выбраны

сложные комплексы на основе формилированной (модифицированной

CHO-группами)

нанотрубки с киральностью (11,0) и макромолекулы ДНК, ковалентно связанных между

собой посредством линкера, состоящего из

NH2–

и

CH2–групп.

Авторы детально проследили за эволюцией этих наносистем и сравнили полученные

результаты с данными для изолированной ДНК. Все молекулярно-динамические расчеты,

представленные в статье, выполнены с помощью программных пакетов

GROMACS и

AMBER.

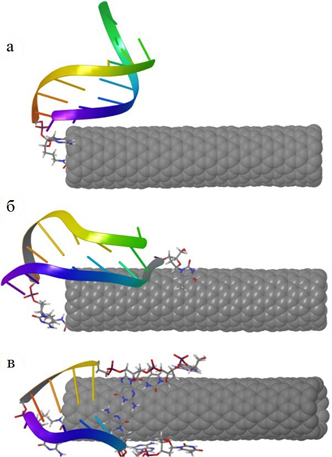

Эволюция двуспиральной ДНК на поверхности

одностенной углеродной нанотрубки: исходная конфигурация (а);

конфигурация по

прошествии 17.7 нс (б);

конфигурация через 58 нс (в).

Задавшись

целью выяснить, каким образом присутствие нанотрубок влияет на стабильность ДНК,

авторы рассмотрели различные стартовые конфигурации, которые различались длиной

ДНК-фрагментов и состояли из 8, 9, 27 и 51 пар нуклеотидов. Оказалось, что в

процессе эволюции небольшие образцы распадаются на две отдельные части, каждая

из которых ведет себя подобно односпиральной ДНК, связываясь с поверхностью

углеродной нанотрубки (см. рис.). Таким образом, возвращение макромолекулы в

первоначальную конфигурацию уже не представляется возможным. Что касается более

крупных фрагментов (состоящих из 27 и 51 пар нуклеотидов), то их структура не

разрушается в процессе эволюции на аналогичных временных масштабах, однако

сильно искажается по сравнению с изолированной ДНК. Таким образом, получается,

что углеродные нанотрубки являются, по сути, катализатором, способным

значительно ускорить процесс разрушения фрагментов двуспиральных ДНК.

М.Маслов

1.

N.Alegret et al., Chem. Phys.

Lett. 525-526, 120 (2012).

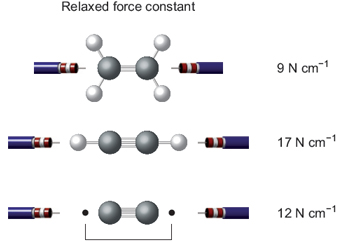

ДЛЯ ПРАЗДНОГО УМА

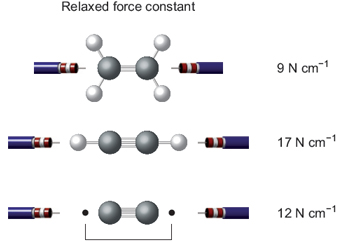

Четверная ковалентная связь в димере С2

На внешней

оболочке атома углерода находятся четыре валентных электрона, каждый из которых

может участвовать в образовании ковалентных связей с другими атомами. Одинарная

связь С–С формируется за счет пары электронов (по одному от каждого атома).

Классический пример углеродных соединений с такими связями – это алмаз. Для

двойной связи С=С требуется уже две пары электронов (этилен С2Н4),

а для тройной связи СºС

– три таких пары (ацетилен С2Н2). По мере увеличения

кратности связи возрастает ее энергия (от

»

3.5 эВ в алмазе до »

9 эВ в ацетилене) и уменьшается межатомное расстояние (от 1.54 Å в алмазе до 1.2

Å в ацетилене). Долгое время считалось, что в димере С2 межатомная

связь является тройной, то есть два из восьми валентных электронов остаются

незадействованными. Однако выполненные в работе [1] расчеты из первых принципов

показали, что помимо одной

s-

и двух p-связей

(как в ацетилене), в димере С2 имеется и еще одна, четвертая связь,

которая формируется за счет взаимодействия электронов на sp-гибридизованных

орбиталях, ориентированных не в направлении другого атома (как в случае

s-связи),

а в другую сторону от него. Эту дополнительную связь авторы [1] называют “инвертированной”.

Ее энергия составляет около 0.6 эВ, то есть значительно меньше, чем у обычной

ковалентной sps-связи,

но больше, чем у водородной связи. Интересно, что добавление четвертой связи

делает молекулу менее устойчивой (см. рис.).

Силовые константы

для двойной (этилен),

тройной (ацетилен) и четверной (димер С2)

ковалентных связей между атомами углерода.

По данным [1],

помимо димера С2 четверная связь имеет место также в молекулах

CN+,

BN

и

CB-,

у каждой из которых по восемь валентных электронов. По-видимому, в молекулярном

ионе

N22-

связь тоже четверная.

Нужно, конечно,

отдавать себе отчет в том, что концепция кратности связи сама по себе достаточно

условна. Она всего лишь дает наглядное качественное представление о типе

химических связей, не более того. Реальное же межатомное взаимодействие

определяется пространственным распределением электронов в поле ядер. Это

распределение, в свою очередь, описывается сложнейшей многоэлектронной волновой

функцией, которую находят путем численного решения уравнения Шредингера (в

работе [1] для этих целей было использовано разложение по более чем 200

миллионам различных электронных конфигураций, каждая из которых соответствует

определенному набору молекулярных орбиталей, включая как заполненные, так и

виртуальные). Тем не менее, химики (и физики тоже) уже настолько привыкли,

изображая структуру молекул, соединять входящие в их состав атомы одной, двумя

или тремя палочками-связями, что отказаться от этого художества уже очень трудно,

да, наверное, и не нужно. Просто теперь кое-где придется подрисовывать еще и

четвертую палочку…

Л.Опенов

1. S.Shaik et al.,

Nature Chem. 4, 195 (2012).

конференции

IV

Всероссийская конференция и школа молодых ученых

IV

Всероссийская конференция и школа молодых ученых

“Физические и физико-химические основы ионной имплантации”,

23-26 октября 2012г., Новосибирск, Россия

Конференция посвящена памяти заслуженного деятеля

науки, основателя научной школы по радиационной физике полупроводников, лауреата

Государственной премии Леонида Степановича Смирнова.

Цель конференции -

обсудить современное состояние работ, проблемы и дальнейшие пути развития ионной

имплантации в полупроводниковые соединения А3В5, А2В6,

в элементарные полупроводники и металлы.

На предстоящей

конференции предполагается рассмотреть доклады по следующим основным вопросам:

·

Общие физические и

физико-химические проблемы ионной имплантации и радиационной физики твердого

тела

·

Физические проблемы ионной

имплантации в полупроводники

·

Физические проблемы ионной

имплантации в неполупроводниковые материалы

·

Ионно-лучевое формирование

наноструктур, объектов спинтроики и их свойства

·

Физические явления дальнодействия

при ионном облучении и смежные вопросы

·

Физические проблемы технологии

ионной имплантации и сфокусированных ионных пучков

Для участия в конференции в срок до 1 мая 2012 г.

следует заполнить регистрационную форму и разместить тезисы доклада на

интернет-сайте.

Контакты:

E-mail:

ionic2012@isp.nsc.ru

Web:

http://www.isp.nsc.ru/ionic2012

______________________________________________________

Внимание!

С апреля 2006 г. ПерсТ выпускается только в электронном формате и представлен по адресу http://www.issp.ac.ru/journal/perst

и http://perst.isssph.kiae.ru . Желающие получать выпуски ПерсТа по своему электронному адресу могут сообщить его в адрес редакции perst@issp.ras.ru

Ответственный редактор И.Чугуева

irina@issp.ras.ru

тел: (499)

995 16 21

Научные редакторы: К.Кугель kugel@orc.ru, Ю.Метлин

В подготовке выпуска

принимали участие: О.Алексеева, А.Елецкий, М.Маслов,

Л.Опенов, А.Пятаков

Выпускающий редактор: И.Фурлетова