ПЕРВЫЕ СООБЩЕНИЯ

От графена к

станену

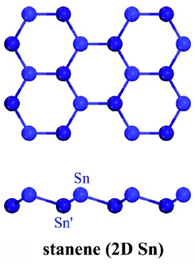

В последние годы

экспериментально изготовлено много квазидвумерных материалов, ранее считавшихся

сугубо теоретической вотчиной. За графеном последовали графин и графдин (в

которых гексагональную решетку образуют не сами атомы углерода, а шестиугольники

из связей С–С), графан (графен, насыщенный с обеих сторон водородом), силицен (кремниевый

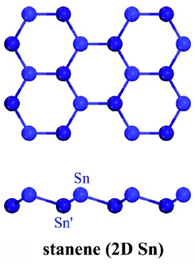

графен), германиевый аналог графана и пр. В работе [1] на основании расчетов из

первых принципов предсказано существование еще одного такого материала – станена

(stanene)

– монослоя атомов олова с гексагональной структурой (см. рис.).

Станен. Вид сверху и

сбоку.

В отличие от практически плоского графена,

станен довольно сильно гофрирован.

Свое название

станен берет от латинского “stannum”

(олово). Он представляет собой 2D

топологический диэлектрик (ТД) с диэлектрической “внутренностью” и

металлическими краями. Краевые состояния станена очень устойчивы к рассеянию,

что выгодно отличает их от поверхностных металлических состояний в обычных

трехмерных ТД (Bi2Se3,

Bi2Te3,

Sb2Te3).

По этой причине станен можно использовать в электронике для реализации

практически бездиссипативных проводящих каналов и повысить наконец-таки

быстродействие процессоров, которое с 2005 года держится на уровне 3 ГГц, не

поддаваясь увеличению из-за банального перегрева. С фундаментальной точки зрения

станен представляет интерес для исследования квантового спинового эффекта Холла

(QSH).

К настоящему времени единственным примером двумерных ТД являются квантовые ямы

HgTe.

Но из-за малой ширины запрещенной зоны

QSH

в них наблюдается только при сильном охлаждении (ниже 10 К). При

функционализации станена различными химическими элементами или группами (-F,

-Cl,

-Br,

-I,

-OH)

величина

Eg

достигает »

0.3 эВ, поэтому все специфические особенности ТД должны проявляться уже при

комнатной температуре и даже выше. При изготовлении станена нужно будет очень

тщательно выбирать подложку, чтобы ее взаимодействие с атомами олова не

разрушало хрупкий топологический порядок. Один из кандидатов здесь –

гексагональный нитрид бора.

Л.Опенов

1. Y.Xu et al., Phys. Rev. Lett. 111, 136804 (2013).

квантовые системы

О проводимости

границ раздела LaAlO3/SrTiO3

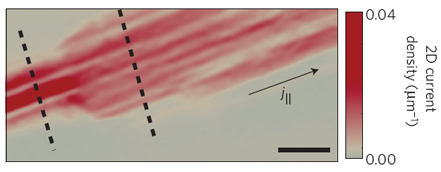

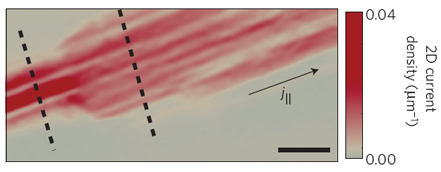

Недавно было

обнаружено, что граница раздела между LaAlO3 и SrTiO3 (двумя

типичными зонными диэлектриками) является проводящей, а при достаточно низких

температурах – даже сверхпроводящей. Это обычно объясняют переносом заряда из

ближайших к границе слоев LaAlO3, что приводит к появлению на ней

свободных носителей. В работе [1] (США, Израиль, Япония, Германия) методом

сканирующей СКВИД-микроскопии было изучено распределение магнитного поля,

создаваемого протекающим по границе LaAlO3/SrTiO3

электрическим током. Анализ полученных результатов показал, что при температурах

ниже точки структурного перехода SrTiO3 из кубической в

тетрагональную фазу (105 К) токовая конфигурация имеет страйповую структуру (см.

рис.).

Распределение

плотности транспортного тока на границе

LaAlO3/SrTiO3.

Реконструкция данных СКВИД-микроскопии.

Термоциклирование

приводит к изменению направления токовых “каналов”. Авторы делают вывод, что на

локальную проводимость границы существенное влияние оказывает тетрагональная

доменная структура

SrTiO3.

Понимание взаимосвязи структурных и электрических характеристик оксидных

гетероструктур позволит осознанно конструировать гетероструктуры с заданными

характеристиками.

1.

B.Kalinsky

et al., Nature Mater. 12, 1091 (2013).

ГРАФЕН

Терагерцы из

графена

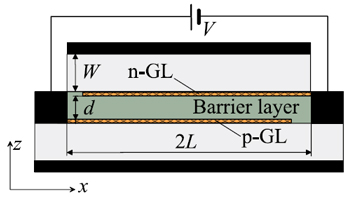

Отсутствие

запрещенной зоны в графене открывает принципиальную возможность создания лазеров

в терагерцовом диапазоне спектра. Для обеспечения инверсной заселенности можно

воспользоваться уже известными идеями в области твердотельных лазеров:

оптическая накачка или инжекция электронов и дырок. Оба эти направления

интенсивно развиваются в Tohoku Univ. (Япония), ученые которого недавно

предложили совершенно оригинальную конструкцию инжекционного лазера на графене

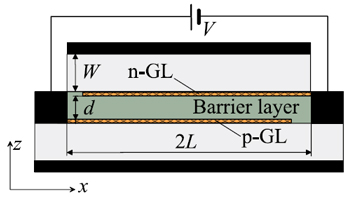

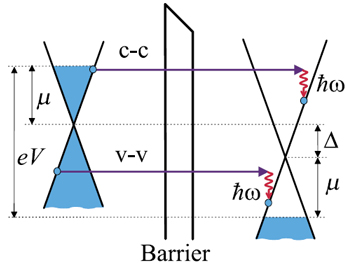

[1]. На рис. 1 показаны два листа графена, присоединенные к разным контактам и

разделенные туннельно прозрачной диэлектрической прослойкой. При подаче

напряжения один лист графена заполняют дырки, а другой – электроны. Очень похоже

на двойную инжекцию в полупроводниковых инжекционных лазерах, только носители

находятся в разных областях, а это уменьшает безизлучательную рекомбинацию,

которая представляет одну из главных опасностей в лазере.

|

|

|

|

Рис. 1.

Схематический вид структуры с двумя слоями графена, помещенной в

микрополосковый волновод. Черным цветом отмечены контакты и полоски

волновода (направленные вдоль оси у). |

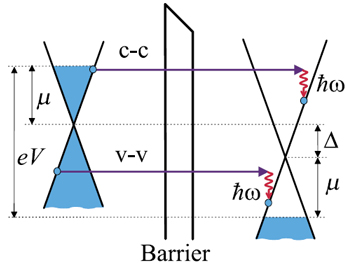

Рис. 2.

Туннелирование из одного листа графена в другой возможно только при

испускании фотона или при другом взаимодействии со вторым телом (фононом

или электроном). |

В результате

резонансного туннелирования из слоя в слой частицы (электроны и дырки) могут

дружно излучать фотоны с одинаковой частотой, определяемой приложенным

напряжением. Это является прямым следствием линейного закона дисперсии графена.

Расчеты показали, что в представленной структуре преимущественно излучаются

фотоны с направлением электрического поля поперек слоев. При такой поляризации

отсутствуют потери, связанные с поглощением Друде (джоулевы потери). Этот

механизм является вторым основным врагом полупроводниковых инжекционных лазеров.

Туннелирование

между слоями графена также возможно при испускании фононов или рассеянии на

других электронах (рис. 2). Конкуренция с радиационным переходом и определяет

квантовый выход этого лазера.

В.Вьюрков

1. V. Ryzhii et al.,

Appl. Phys. Lett. 103,

163507

(2013).

Модуляция

прозрачности графена с помощью электрического поля

Как известно, коэффициент

поглощения оптического излучения однослойным графеном является фундаментальной

константой, составляющей величину 2.3%. Образец, состоящий из

N

слоев, поглощает, естественно, в

N

раз больше. Недавно в

Univ.

Nacional Autonoma of Mexico

(Мексика) [1], была показана возможность управления коэффициентом поглощения

многослойного графена в результате воздействия электрического поля. Такой эффект

открывает возможность создания на базе графена нового класса электрооптических

приборов, преобразующих электрический сигнал в оптический.

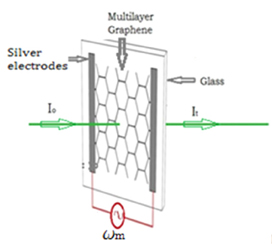

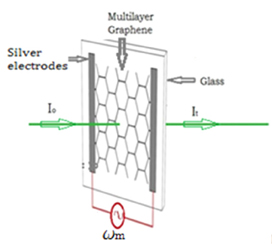

Образцы многослойного

графена были получены стандартным методом химического осаждения паров (CVD)

на поверхности медной фольги толщиной 25 мкм с использованием метана в качестве

источника углерода. В результате травления медной фольги образцы оставались на

стеклянной подложке. В качестве токоподводов использовали серебряные электроды

длиной 3 мм, прикрепляемые на расстоянии 5 мм друг от друга к образцам с помощью

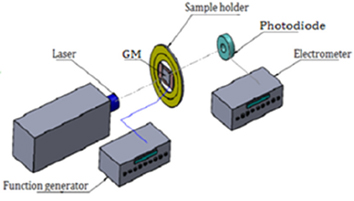

серебряной пасты. Схема электрических измерений показана на рис. 1. Общая схема

эксперимента приведена на рис. 2.

|

|

|

|

Рис. 1.

Схема электрических измерений |

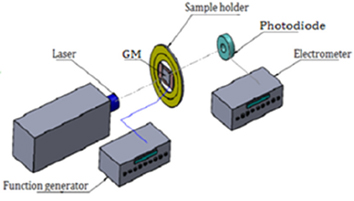

Рис. 2.

Схема экспериментальной установки. |

В качестве источника оптического сигнала

использовали диодный лазер мощностью 35 мВт, работающий на длине волны 785 нм.

Измерения прозрачности образцов проводили в условиях вакуума (10-5

Торр). Результаты измерений прозрачности образца в оптической области спектра в

отсутствие напряжения указывают, что образец состоит примерно из 5 слоев.

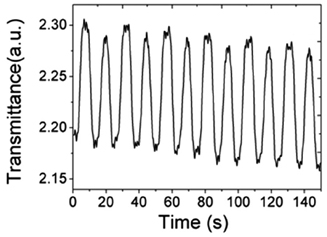

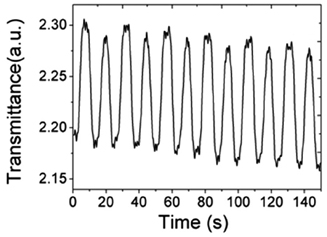

Типичные зависимости прозрачности образца от времени при наложении

периодического напряжения с амплитудой 11.2 В на частоте 0.04 Гц представлены на

рис. 3.

Рис. 3. Зависимость прозрачности образца

от времени при наложении периодического

напряжения с амплитудой 11.2 В на частоте 0.04 Гц.

Как видно, наложение периодического электрического

потенциала приводит к модуляции прозрачности образца графена. При этом в спектре

излучения, прошедшего через образец графена, наблюдаются, наряду с основной

частотой, также высшие гармоники, из которых наибольшей интенсивностью

характеризуется вторая гармоника. Интенсивность нечетных гармоник оказалась

существенно ниже, чем интенсивность четных гармоник. Модуляция оптического

сигнала в переменном электрическом поле наблюдалась также в условиях, когда

образец графена находился под постоянным напряжением. Результаты выполненных

экспериментов указывают, что интенсивность отраженного от поверхности графена

оптического сигнала также испытывает модуляцию при наложении периодического

электрического сигнала.

Для качественного объяснения полученных

результатов авторы [1] привлекают два физических механизма, один из которых

основан на зависимости электрической восприимчивости графена от напряженности

электрического поля, а другой связан с зависимостью оптической проводимости

графена от температуры. Обе модели позволяют получить модуляцию прозрачности на

основной частоте и на четных гармониках, однако для объяснения возникновения в

спектре прошедшего через графен сигнала нечетных гармоник необходимо привлечь

другие механизмы. Дальнейшее развитие исследований, направленных на

использование полученного эффекта в оптоэлектронике связано с повышением частоты

модуляции электрического сигнала.

А.

Елецкий

1.

J.L.Beniıtez, D.Mendoza,

Appl.

Phys.

Lett.

103, 083116 (2013).

СНОВА К ОСНОВАМ

Бумеранг, который не возвращается

Из курса общей физики мы знаем, что броуновское

движение частицы определяется случайными факторами, и никогда заранее нельзя

предсказать в каком направлении она сместится по прошествии времени. При этом

ничего не говорится о форме частицы, исходя из “очевидного” предположения, что

форма не может изменить хаотический характер движения. Тем не менее, как

показали американские ученые [1], частица в виде бумеранга предпочитает

двигаться в одном определенном направлении, по крайней мере, на начальных этапах

движения.

Зависимость

движения броуновской частицы от ее формы исследовали ранее. Так для

эллиптических частиц среднее число ударов молекул не будет одинаковым для

различных направлений. Тем не менее, симметричная форма частицы приводит к тому,

что она подчиняется закону броуновского движения: среднее перемещение по

различным траекториям равно нулю, а средний квадрат отклонения частицы от

начального положения пропорционален квадратному корню из интервала времени

наблюдения [2]. Однако для частиц в форме бумеранга, у которых центр масс лежит

вне самой частицы, все может быть иначе.

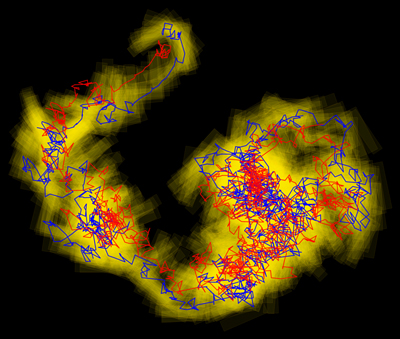

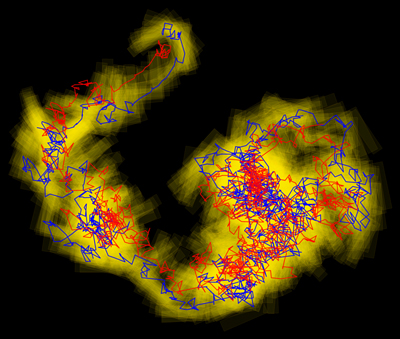

Движение броуновской

частицы в форме бумеранга:

синим цветом показана траектория вершины угла,

образованного плечами бумеранга; красным – перемещение

“центра гидродинамического напряжения”,

в желтом цвете приведены изображения бумеранга

в различные моменты времени, наложенные друг на друга [1].

Микрочастицы в форме бумеранга с плечами длиной

2мкм, диаметром 0.5 мкм, расположенными под прямым углом друг к другу, были

изготовлены методом фотолитографии из полимера SU8, затвердевающего под

действием света. Водная суспензия

полученных частиц была налита в кювету толщиной 2мкм, что позволяло “броуновским

бумерангам” свободно двигаться в двух измерениях. Перемещения частиц

регистрировали оптическим микроскопом. Кадры всех отснятых видео совмещали друг

с другом таким образом, чтобы начальные положения и ориентация частицы

совпадали. Это позволило получить общую картину броуновского движения на одном

кадре (см. рис.). К удивлению исследователей, начальная стадия движения совсем

не соответствовала картине, типичной для броуновской частицы: вместо аморфного

облака отчетливо видно упорядоченное движение. Оно направлено вдоль биссектрисы

угла между плечами бумеранга, и происходит в течение минуты – времени,

необходимого для разворота бумеранга под действием ударов молекул на 180

градусов. На последующих стадиях картина соответствует обычному броуновскому

движению.

Эту особенность движения частицы в форме

бумеранга можно использовать в различных областях микробиологии: для сепарации

макромолекул сложной формы и самосборки структурированных материалов, а также

для доставки лекарств в пораженные болезнью клетки. В настоящее время авторы [1]

работают над увеличением периода времени направленного движения частицы с

использованием электрических и магнитных полей.

А.

Пятаков

1.

A.Chakrabarty et al.,

Phys.

Rev. Lett. 111, 160603 (2013).

2.

Y.Han et al., Science 314, 626 (2006).

НАНОМАТЕРИАЛЫ

Нанопленки из красного вина полезны для ученых

Бразильские

ученые (Univ.

Federal de Mato Grosso)

впервые получили многослойные пленки из красного вина и изучили процесс их роста

[1]. Точнее, в этих LbL (Layer-by-Layer) пленках слои вина чередуются со слоями

бычьего сывороточного альбумина (БСА)*. LbL – метод получения тонких пленок, или

метод послойной сборки, заключается в последовательной адсорбции на поверхности

подложки противоположно заряженных материалов

(полиионов,

металлов, керамики, наночастиц, биомолекул).

Первоначально считали, что сборка происходит только за счёт электростатического

взаимодействия. Позднее выяснили, что в этом процессе участвуют водородные связи

и гидрофобные взаимодействия. Каждые два слоя образуют один бислой, толщина

которого может быть всего 1 нм. Многослойные пленки из вина и БСА, полученные

авторами [1], могут служить экспериментальной моделью для изучения

взаимодействий между компонентами вина и биомолекулами.

Бразильские

ученые (Univ.

Federal de Mato Grosso)

впервые получили многослойные пленки из красного вина и изучили процесс их роста

[1]. Точнее, в этих LbL (Layer-by-Layer) пленках слои вина чередуются со слоями

бычьего сывороточного альбумина (БСА)*. LbL – метод получения тонких пленок, или

метод послойной сборки, заключается в последовательной адсорбции на поверхности

подложки противоположно заряженных материалов

(полиионов,

металлов, керамики, наночастиц, биомолекул).

Первоначально считали, что сборка происходит только за счёт электростатического

взаимодействия. Позднее выяснили, что в этом процессе участвуют водородные связи

и гидрофобные взаимодействия. Каждые два слоя образуют один бислой, толщина

которого может быть всего 1 нм. Многослойные пленки из вина и БСА, полученные

авторами [1], могут служить экспериментальной моделью для изучения

взаимодействий между компонентами вина и биомолекулами.

С древних времен

вино было очень важно для медицины и хирургии. Им промывали раны, его добавляли

к подозрительной питьевой воде. Вино присутствовало почти во всех рецептах

Гиппократа (причем в каждом случае конкретное вино). Привычное нам слово

“симпозиум” буквально означает “совместное питие”. В Древней Греции на

симпозиумах после трапезы вели долгие умные мужские беседы за вином (разбавленным

водой!). Результаты современных исследований говорят о том, что регулярное

умеренное употребление здоровыми людьми виноградного вина может снизить риск

сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний (см., например,

обзор “Wine

and Health”

[2]). Действительно, в натуральных виноградных винах содержатся различные

ферменты, микроэлементы, витамины и другие биологически активные вещества.

Самыми полезными из них считаются ресвератрол и кверцетин (которых особенно

много в красном вине). Они оказывают противовоспалительное, антивирусное,

кардиопротекторное, противоопухолевое действие.

Выяснению сложных

механизмов действия вина посвящено много научных работ. Авторы некоторых из них

считают наиболее важным исследовать характеристики отдельных молекул, например,

кверцетина и ресвератрола. В других изучают химический состав вина и его влияние

на организм как комплекса биологически ценных компонентов [3]. Все исследования

проводят в жидкой фазе – используют водные или спиртовые растворы или

непосредственно вино. В отличие от этого тонкие пленки, полученные в работе [1],

позволяют иммобилизовать на одной подложке различные молекулы и характеризовать

взаимодействия, используя, в том числе методы исследований твердых тел.

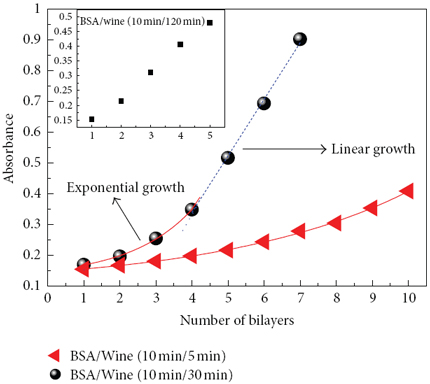

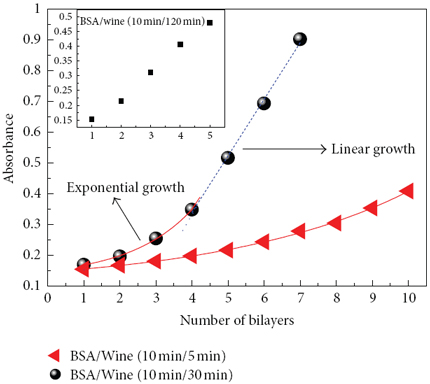

Рис. 1. Зависимость оптической плотности от числа

бислоев (BSA=БСА).

Авторы работы [1] использовали португальское

вино 2007 г. из винограда Touriga

Nacional. Открыв бутылку, они сразу

приступили к экспериментам (получению нанопленок). Вино не разбавляли. В

качестве основы использовали кварцевую пластинку. Ее попеременно погружали в

раствор БСА в очищенной воде (0.5 г/л) и в вино. После каждого погружения

пластинку с новым осажденным слоем сушили. Важная характеристика при изучении

роста LbL

пленок – количество вещества, адсорбированное при каждом погружении. Многие годы

считали, что оно постоянно, однако затем было сделано очень важное для

LbL

метода открытие – рост пленок может быть не только линейным, но и

экспоненциальным. Исследователи [1] выяснили, что тип роста пленок БСА/вино

зависит от времени погружения в вино. На рис.1 представлена зависимость

оптической плотности, которая пропорциональна количеству адсорбированного

вещества. Длительность погружения в БСА – 10 мин, в вино – 5 мин, 30 мин и 2 ч.

Погружение в вино на 2 ч дает линейную зависимость, на 5 мин – экспоненциальную.

Для 30-минутного погружения экспоненциальный режим роста после осаждения

нескольких бислоев неожиданно меняется на линейный. Для выяснения причин этого

явления авторы использовали атомно-силовую микроскопию (рис. 2, 3).

Авторы работы [1] использовали португальское

вино 2007 г. из винограда Touriga

Nacional. Открыв бутылку, они сразу

приступили к экспериментам (получению нанопленок). Вино не разбавляли. В

качестве основы использовали кварцевую пластинку. Ее попеременно погружали в

раствор БСА в очищенной воде (0.5 г/л) и в вино. После каждого погружения

пластинку с новым осажденным слоем сушили. Важная характеристика при изучении

роста LbL

пленок – количество вещества, адсорбированное при каждом погружении. Многие годы

считали, что оно постоянно, однако затем было сделано очень важное для

LbL

метода открытие – рост пленок может быть не только линейным, но и

экспоненциальным. Исследователи [1] выяснили, что тип роста пленок БСА/вино

зависит от времени погружения в вино. На рис.1 представлена зависимость

оптической плотности, которая пропорциональна количеству адсорбированного

вещества. Длительность погружения в БСА – 10 мин, в вино – 5 мин, 30 мин и 2 ч.

Погружение в вино на 2 ч дает линейную зависимость, на 5 мин – экспоненциальную.

Для 30-минутного погружения экспоненциальный режим роста после осаждения

нескольких бислоев неожиданно меняется на линейный. Для выяснения причин этого

явления авторы использовали атомно-силовую микроскопию (рис. 2, 3).

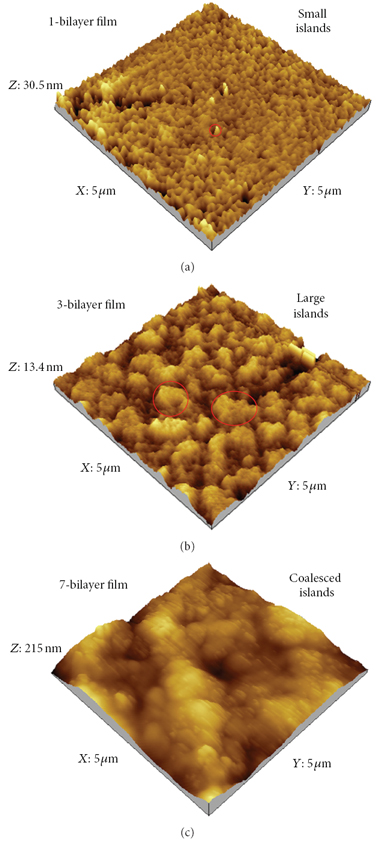

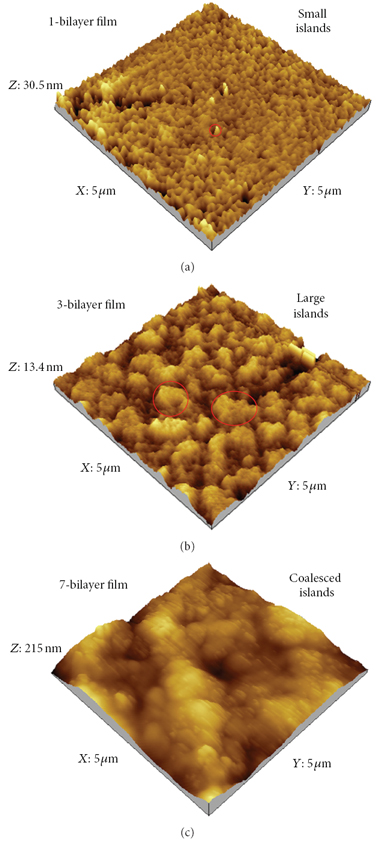

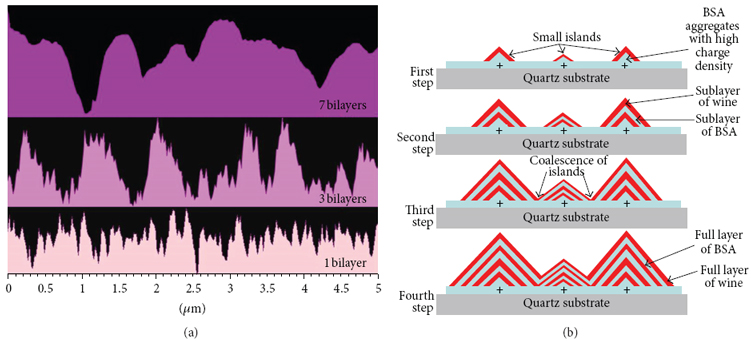

Рис. 2.

AFM

изображения пленок БСА/вино (10мин/30мин)

с 1, 3 и 7 бислоями (сверху вниз).

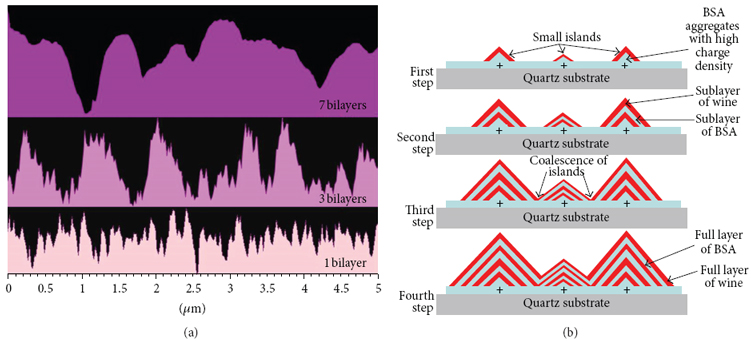

Результаты анализа

AFM

изображений для пленок БСА/вино (10мин/30мин) показали, что режим роста

определяется морфологией предыдущего бислоя. Сначала осаждается мало материала в

виде островков, первые бислои формируются не полностью, но при этом растет

площадь поверхности, доступной для последующей адсорбции (экспоненциальный

режим). Вещества осаждается больше, островки растут, постепенно происходит их

коалесценция, формируется сплошной бислой, поверхность сглаживается. В

дальнейшем на каждом этапе адсорбируется одинаковое количество вещества. Рост

становится линейным.

Результаты анализа

AFM

изображений для пленок БСА/вино (10мин/30мин) показали, что режим роста

определяется морфологией предыдущего бислоя. Сначала осаждается мало материала в

виде островков, первые бислои формируются не полностью, но при этом растет

площадь поверхности, доступной для последующей адсорбции (экспоненциальный

режим). Вещества осаждается больше, островки растут, постепенно происходит их

коалесценция, формируется сплошной бислой, поверхность сглаживается. В

дальнейшем на каждом этапе адсорбируется одинаковое количество вещества. Рост

становится линейным.

Рис. 3. Сечения

AFM

изображений пленок БСА/вино (10мин/30мин)

из 1, 3 и 7 бислоев и схема роста (вино сверху).

Пленки БСА/вино, по мнению их создателей, могут

стать отправной точкой для будущих исследований механизмов молекулярного

взаимодействия между компонентами вина, иммобилизованными в пленках, и активными

биологическими соединениями.

___________

* Бычий сывороточный альбумин – хорошо

изу-ченный белок плазмы крови, широко применяется в лабораторной практике

О.

Алексеева

1. M.N.Gomes et al.,

J. of Nanomaterials 2013,

Article ID 437203 (2013).

2.

J. M. Guilford , J.M.

Pezzuto,

Am. J. Enol. Vitic.

62, 471 (2011).

3. Е.В.Кушнерева и др., Виноградарство и

виноделие. Сб. науч. трудов, 42, 95 (2012).

СПИНТРОНИКА

Спинтронные свойства немагнитных барьеров с винтовой симметрией

В настоящее время повышенное внимание уделяется

спинтронным свойствам различных систем, где главную роль в процессах переноса,

записи и обработки информации играет не заряд, а спин электрона. Это связано не

только с возможностью их использования в приборах нового поколения, но и с

низкой энергоёмкостью соответствующих устройств [1-3]. По этой причине большую

актуальность приобретает исследование механизмов возникновения спиновой

поляризации у тока, протекающего, как правило, через магнитные структуры [4].

Большой резонанс вызвало недавнее обнаружение неожиданно большой спиновой

селективности при прохождении электронов через слои упорядоченных молекул (в

основном ДНК), характеризующихся киральной (винтовой) симметрией, но не

являющихся магнитными [5-7]. Природа обнаруженного явления была понятна сразу и

связывалась с отсутствием у действующего на электрон потенциала зеркальной

симметрии, однако конкретный механизм оставался невыясненным.

В работе [8] в общем виде поставлена и точно (без

использования теории возмущений) решена модельная квантово-механическая задача о

прохождении электроном потенциального барьера конечной ширины, поле которого

характеризуется винтовой симметрией. Найдены волновые функции электронов,

получены аналитические выражения для коэффициентов их отражения и прохождения.

Показано, что причиной спиновой селективности подобных барьеров и, как следствие,

появления в них спинового тока является киральная симметрия, приводящая к

спин-орбитальному взаимодействию Рашбы. Развитая теория достаточно хорошо

описывает известные экспериментальные данные. Интересно, что из явного выражения

для коэффициента прохождения следует, что спиновый ток осциллирует при изменении

ширины барьера (т.е. от длины спиральных молекул, которые и служили киральными

объектами в экспериментах). Это в принципе нетрудно проверить при последующих

измерениях. Из теории также вытекает, что эффект спиновой селективности

определяется не только продольной (вдоль винтовой оси), но и поперечной

поляризацией спина электрона.

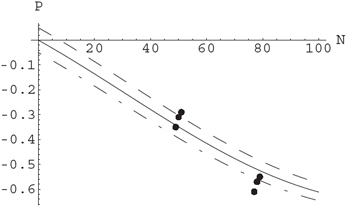

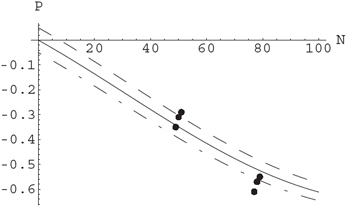

Зависимости продольной спиновой

поляризации фотоэлектронов, прошедших через упорядоченные слои молекул ДНК,

при различном числе пар оснований в этих молекулах для разной начальной проекции

спина налетающих электронов

(точки – эксперимент, сплошные линии – теория).

1.

A.Slavin,

V.Tiberkevich, IEEE Trans. Magn. 45, 1875 (2009).

2.

A.Brataas et al., Nature Mater. 11, 372 (2012).

3.

Е.В.Гомонай,

В.М.Локтев,

ФНТ 40,

22 (2014).

4.

Ю.В.Гуляев и др., ЖЭТФ 141, 335 (2012).

5.

R.Naaman, Z.Vager, MRS Bull. 35, 429 (2010).

6.

B.Gohler et al., Science 331, 894 (2011).

7.

Z.Xie et al., Nano Lett. 11, 4652 (2011).

8.

A.A.Eremko,

V.M.Loktev, Phys. Rev.

B

88,

165409 (2013).

Фуллерены и нанотрубкии

Достать

лекарство из нанотрубки

Многие исследователи в

качестве компонентов систем доставки лекарственных средств часто называют

эндоэдральные комплексы на основе одностенных углеродных нанотрубок. Углеродная

нанотрубка является идеальным молекулярным

транспортным средством,

ведь в ее полости могут свободно разместиться не только отдельные

терапевтические средства, но и целые наборы лекарственных препаратов,

обеспечивающие необходимую непрерывную схему лечения. Ключевым вопросом в данной

области является синтез эффективных наносистем типа “хозяин-гость”, но не менее

важна проблема извлечения лекарств из внутримолекулярной полости, в том числе,

для проведения таргетной (целевой) терапии. Изящное (хотя и сложное для

практической реализации) решение предлагают

авторы работы [1]: экстрагирование медикаментов из нанотрубки с помощью

фуллеренов. В качестве иллюстрации они приводят молекулярнодинамические расчеты

выделения из нанотрубки молекул противотуберкулезного препарата пиразинамида под

натиском “бакиболов”

C60,

выполненные с помощью программы

Gromacs.

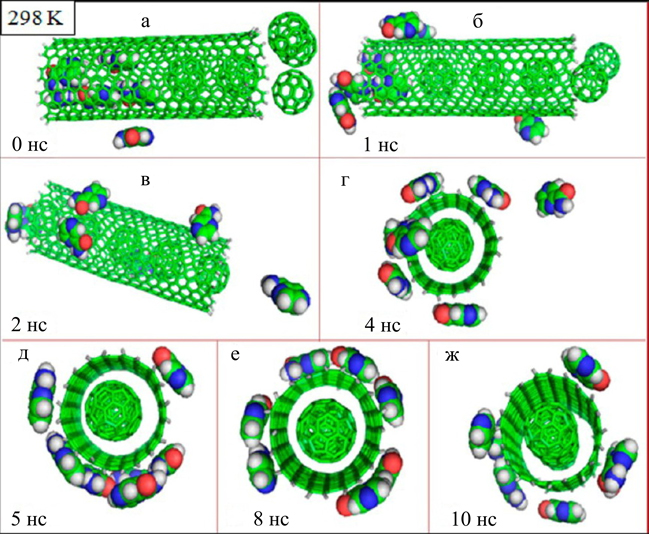

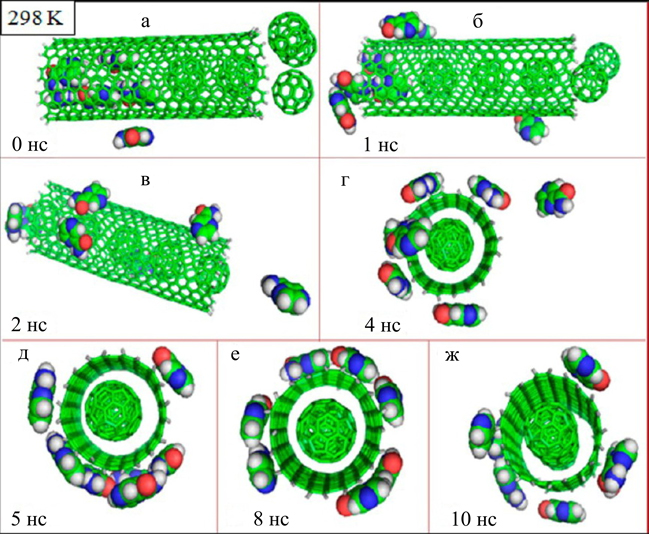

В качестве основного компонента системы использовали углеродную нанотрубку

(10,10) длиной почти 46 Å. Компьютерное моделирование проводили в диапазоне

температур от комнатной (298

K)

до 337

K.

В результате пиразинамид успешно покидал внутреннюю полость нанотрубки, а

освободившееся пространство заполнялось фуллеренами (см. рис.).

Визуализация

компьютерного моделирования динамики выделения молекул пиразинамида из

углеродной нанотрубки (10,10)

и замещения их фуллеренами при комнатной температуре: кадры соответствуют 0 (а),

1 (б), 2 (в), 4 (г), 5 (д), 8 (е) и 10 (ж) нс.

По сути, углеродная одностенная нанотрубка

становилась пиподом (peapods - горошины в стручках). При

этом повышение температуры приводило к ускорению процесса замещения пиразинамида

фуллеренами. Для нанотрубок большего диаметра, например с хиральностью (14,14),

характерны искажение и деформация из-за инкапсуляции фуллеренов, поэтому

выделение молекул гостя происходит достаточно непредсказуемо вне зависимости от

температуры. По мнению авторов, для создания систем доставки лекарственных

средств на базе углеродных нанотрубок особое внимание стоит обратить на их длину

и диаметр, только оптимальный выбор геометрических характеристик позволит

создать эффективный терапевтический комплекс.

М. Маслов

1. N. Saikia et al., J.

Phys. Chem.

Lett.

4, 4126 (2013).

КОНФЕРЕНЦИИ

Семинар по

магнетизму, 17 декабря 2013 г.

(17-00, конференц-зал ИФП им. П.Л.

Капицы РАН, ул. Косыгина, 2).

Программа

А.В. Кимель (Radboud University

Nijmegen, Нидерланды)

- “Прямое действие фемтосекундных лазерных импульсов на спин-спиновое обменное

взаимодействие”

________________

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ЛЕТ ...

Представляем нашим читателям подборку отрывков из

заметок, опубликованных в ПерсТе в 1995 году. Именно тогда ПерсТ начал выходить

в формате очень близком к нынешнему. Эта подборка представляет собой некую

иллюстрацию происходившего в научном мире на просторах СНГ почти 20 лет назад.

Видно, что даже в “лихие девяностые” отечественная наука не просто выживала, а

ещё и демонстрировала вполне ощутимые достижения. Это внушает надежду на то, что

и в будущем наука выстоит, несмотря на законы и указания, призванные повысить её

“эффективность”.

№ 1-2, 1995

“Party” на Рождество в русском стиле

С тем, что такое

“презентация” все давно знакомы по многочисленным телевизионным представлениям и

газетным сообщениям. Но вот ... “party”! Это что-то новенькое, пока даже не

освоенное в кириллице. “Party” - это не вечеринка, не прием и не банкет, скорее

тусовка, полуделовая встреча в полностью неофициальной обстановке. Именно такого

плана “общественное мероприятие” и, по словам очевидцев и участников, очень

удачное состоялось в предрождественский (по европейскому стандарту) вечер в ВТСП

штабе (Ленинский проспект, 64А). В роли инициатора и showman`a выступил Валентин

Матохин. Интерес к “party” был подогрет небольшой привлекательной интригой,

оцененной в 15млн. руб.: здесь предстояло услышать имена победителей конкурса на

лучшую публикацию года. И их услышали!

Бесспорную первую премию

(10млн руб) получил широко во всем мире известный Евгений Антипов за открытие

столь же широко известного теперь замечательного семейства ртутных ВТСП; вторую

(4млн руб) - известный в Германии и среди сильноточников Лев Ковалев за реально

вращающийся со скоростью 3000об/мин 50Вт!! ВТСП мотор; и третью (1млн руб) -

менее известный широкой публике Александр Митин за работу “Влияние

термомагнитной предыстории на транспортные свойства гранулярных

сверхпро-водников YBa2Cu3O6+d”, опубликованную на страницах первого номера 1994

г. популярнейшего и единственного отечественного научного журнала по

сверхпроводимости “СФХТ”.

Награждение прошло при благожелательном

теплом отношении участников “party” к победителям, возможно, чуточку подогретым

рождественским шампанским, собранным по старой русской традиции “вскладчину”.

№ 3, 1995

“Уралхимреактив” предлагает выгодную утилизацию ВТСП

отходов

Проблемная физико-химическая лаборатория АО “Уралхимреактив” и Институт химии

твердого тела УрО РАН (проект 93039 “Урал”) проводят утилизацию ВТСП типа “123”.

Вы можете сдать в переработку отработавшие ресурс ВТСП-изделия, некондиционные

ВТСП-материалы и получить взамен свежие ВТСП-реактивы, ВТСП-изделия. Таким

образом, Вы решите проблемы поиска дорогих исходных реактивов и получения новых

ВТСП для исследований. По Вашему желанию сдаваемые материалы могут быть

возвращены Вам в виде солей и оксидов квалификации хч и выше.

№ 4, 1995

Сверхпроводящий

интегральный приемник на частоту 500ГГц уже работает

Квазиоптический, полностью сверхпроводящий интегральный приемник

субмиллиметровых волн, описанный в выпуске 14/15 “ПерсТ’а”, был совсем недавно

успешно испытан. В этом приемнике на одном чипе размером 4х4х0,2мм3

интегрированы двойная дипольная антенна, SIS-смеситель и Flux Flow Oscillator

(FFO). Чипы интегрального приемника были спроектированы и изготовлены в ИРЭ РАН,

а измерения проведены В.П.Кошельцом и С.В.Шитовым в лаборатории космических

исследований Нидерландов (SRON - Groningen).

№5, 1995

Один электрон как бит информации

В

начале 80-х годов д-р К.Лихарев, введя понятие “одноэлектроника”, выделил и

застолбил достаточно плодотворную область исследований, где сам до сих пор и

правит. К тому же Лихареву удалось привлечь к проблеме внимание широкого круга

ученых: во многих зарубежных центрах сформировались исследовательские группы по

одноэлектронике, стали проводиться представительные международные конференции.

В теоретическом плане

одноэлектроника базируется на некоторых достаточно простых общих положениях.

Главное преимущество одноэлектроники в том, что она претендует на реализацию

принципа “один электрон - один бит информации”, который влечет за собой массу

прочих достоинств для цифровых схем.

*

Это последняя ступень электроники вообще, поскольку нельзя хранить меньше одного

электрона в электронном приборе.

*

Это радикальное уменьшение характерной

площади, необходимой для хранения одного бита информации. Возможен переход от

современных размеров порядка 0.1мкм к молекулярной шкале расстояний.

*

Типичное время однобитовой логической операции порядка длительности одного акта

туннелирования. Переключение при этом может происходить много быстрее 1пс.

*

Предельно низкая потребляемая энергия до 1мэВ

на бит информации дает возможность трехмерной упа-ковки одноэлектронных приборов

из-за отсутствия сколько-нибудь значительного джоулевого разогрева.

Фемтосекундное кино.

Увидеть электрон и умереть

Группа ученых под руководством Ю.Е.Лозовика и Ю.А.Матвейца из Института

спектроскопии РАН в целой серии блестящих работ доказала, что фемтосекундная

оптическая спектроскопия позволяет в рамках одного эксперимента не только

непосредственно определять параметр электрон-фононного взаимодействия, а также

величину и симметрию сверхпроводящей щели, но и наблюдать в реальном

(фемтосекундном) масштабе времени изменения в электронном спектре, связанные с

возникновением или уничтожением новой фазы - сверхпроводящего состояния. В

результате оказалось возможным получение уникальной информации о природе и

симметрии сверхпроводящего состояния, в частности, о роли электрон-фононного

механизма взаимодействия в этих материалах.

№ 6, 1995

Успешный перелет

сверхпроводящего магнита из Москвы в Беркли (Калифорния)

Все заботы о транспортировке крупного сверхпроводящего магнита из Курчатовского

института в Univ. of California взяла на себя авиакомпания “Дельта”. Так что,

когда представитель курчатовцев д-р Алексей Дударев прибыл в Беркли для контроля

и наладки, полуторатонный магнит уже был установлен на специальной тележке,

размещенной на рельсах. Успех перелета был обеспечен не только нежными заботами

авиакомпании, но, как убеждены авторы магнита, совершенной надежностью

конструкции. Добавим, что путешественник был полностью в сборке с откачанной до

глубокого вакуума теплоизолирующей рубашкой.

А история началась 1.5 года назад, когда

проф. Joel Fajanse, руководитель группы “ненейтральной” электронной плазмы,

возможно с целью экономии средств, решил разместить в России заказ на

сверхпроводящий магнит для электромагнитной ловушки своей плазменной установки.

Заказ поступил в отдел сверхпроводящих магнитных систем и криогенных установок (ОСМС

и КУ) ИСФТТ РНЦ “Курчатовский институт”. Руководитель отдела, на счету которого

за 25 лет существования более 200 сверхпроводящих магнитных систем с криостатами

самого различного назначения, проф. Виктор Кейлин.

Кейлин отлично понимал, что калифорнийский заказ

- не столько частная коммерческая (хотя по сегодняшней российской ситуации любой

доход существенен), сколько рекламная удача (это почти то же самое, что продать

импортный чай в Индии, или кофе в Эфиопии). Поэтому перед сотрудниками он

поставил задачу сконцентрировать в новой конструкции весь нешуточный опыт отдела,

оптимизировав каждый его узел с учетом трех требований:

-

максимальное дружелюбие к будущему пользователю;

-

совершенная надежность при учете всех требований заказчика к прецизионности;

-

минимальное ресурсопотребление.

После доставки магнита в Беркли на пуско-наладочные работы было затрачено всего

10 дней.

№ 7, 1995

Новые неожиданные функции пористого кремния

По сообщению сотрудника ИФП СО РАН д-ра Романова

С.И., в институте после нескольких лет напряженных исследований устойчиво

заработала изысканная технология выращивания эпитаксиаль-ных пленок Si на

пористом кремнии, получившая прозаическое название “МЛЭ КНПК-ТЕХНОЛОГИЯ”. Пленки

толщиной от 50нм до 1мкм выращиваются на 100мм Si пластинах с легированием

донорной и акцепторной примесями от концентраций 1015см-3

и выше. Пористый слой (пористость 35-75%) толщиной 1-10мкм формируется на

подложках p+-Si (100).

Без

преувеличения можно сказать, что качество пленок потрясает воображение - ни

электронная микроскопия, ни рентгеновская топография не выявили дислокаций;

структура действует как рентгеновский интерферометр на отражение. И хотя, как

известно, в ИФП СО РАН много лет успешно разрабатываются эпитаксиальные

технологии, специалисты никогда не держали в руках пленок такого великолепного

качества на каких-либо других подложках. Удивительно и то, что, чем выше

пористость подложечного кремния (до 70-75%), тем выше качество пленки. Авторы

разработки сейчас активно погрузились в выяснение механизма процесса, в

частности, их интересует вопрос, почему “чем хуже подложка, тем лучше пленка”.

Интуитивно они чувствуют, что ответ на этот вопрос, возможно, выведет их на

новый уровень понимания механизма молекулярно-лучевой эпитаксии в гомо- и

гетеро-эпитаксиальных системах.

№ 8, 1995

Напористая группа из

НИИФП уложила

на лопатки ПК

Как мы сообщали ранее, группа

специалистов ГНЦ НИИФП (г. Зеленоград) разработала на основе ионной имплантации

оригинальный процесс формирования люминесцентных пленок пористого кремния (ПК) и

приступила к разработке светодиодов на их основе (ПерсТ 1994, 1(4)).

В настоящее время специалисты работают над

изготовлением линейного индикатора на основе ПК, интегрированного со схемой

управления на одном чипе.

Бивортексон примиряет

сверхпроводимость и магнетизм

Один из наиболее радикальных подходов,

используемых для объяснения явления высокотемпературной сверхпроводимости,

основан на идее биполяронного механизма. При этом предполагается, во-первых,

образование связанных состояний носителя заряда с локальной поляризационной

деформацией решетки, т.е. поляронов, и, во-вторых, их спаривание за счет

виртуальных оптических колебаний, характеризующих искажения кислородного

окружения иона переходного металла в кристалле. В то же время особенностью

большинства ВТСП соединений является их близость к магнитоупорядоченному

состоянию, а значит, наличие в них сильно развитого ближнего магнитного порядка.

Последнее обстоятельство означает, что, наряду с локальной деформацией

кристаллической решетки, должна возникать и деформация магнитной подсистемы. В

препринте В.М.Локтева и В.А.Стефановича из Института теоретической физики им.

Н.Н.Бого-любова НАН Украины продемонстрирована принципиальная возможность

возникновения в сверхпроводящих металлоксидах заряженного возбуждения нового

типа - вортексона, который представляет собой связанное состояние дырки с

магнитным вихрем. Более того, вследствие особенностей их динамики, такие

возбуждения, состоящие из двух магнитных вихрей с противоположными

топологическими зарядами, могут притягиваться, образуя би-вортексоны. …..

№ 9, 1995

Научно-образовательный

центр

ФИАН’а и МИЭТ’а “Квантовые приборы

и нанотехнологии”

Наметившаяся еще в прежней жизни тенденция к

слиянию науки и образования в перестроечный период значительно усилилась в

немалой степени под влиянием ожидаемого финансового стимулирования новых, более

эффективных форм организации науки. Примерами Научно-образовательных центров,

реально сложившихся к настоящему времени, могут служить, например, Центр “Физика

низких температур и криогенная техника” на базе ИФП РАН и МФТИ; Центр “Квантовая

радиофизика и нелинейная оптика” на базе ФИАН’а и МГУ.

Недавно созданный Научно-образовательный центр

“Квантовые приборы и нанотехнологии” привлек к науке ФИАН’а студентов и

аспирантов МИЭТ’а (Зеленоград). Специфика подготовки специалистов в этой области

заключается в необходимости сочетания глубокой физико-математической подготовки

университетского уровня и профессионального владения навыками компьютерного

моделирования, методами физического эксперимента, знанием современных

технологий. Именно такую подготовку может обеспечить работа и учеба в новом

Научно-образовательном центре ФИАН’а и МИЭТ’а. Полученное образование будет

соответствовать требованиям к современным специалистам ведущих фирм мира в

области высоких технологий. В настоящее время физика наноструктур и

нанотехнология переживают настоящий бум и занимают центральное место в

программах физических и электронных специальностей ведущих университетов мира…….

№ 10, 1995

Фемтосекундные импульсы с

любопытством зондируют фуллерены

Работа группы сотрудников Института спектроскопии РАН (Троицк), ведомых Ю.Е.

Лозовиком и Ю.А. Матвейцом, по исследованию ВТСП материалов методом лазерной

фемтосекундной спектроскопии названа в числе 11-ти высших достижений ВТСП

Программы в области фундаментальных исследований. Вдохновленные этим успехом и в

надежде на новые лавры ученые, монопольно владеющие ими же созданным уникальным

спектроскопом, оперативно переключились на новый объект - фуллерены. И вторая

серия их исследований оказалась не менее интригующей. Поставив задачу изучить

природу возбужденных состояний в С60 и механизм их релаксации в

фемтосекундном диапазоне, ученые преследовали не только чисто академический

интерес. Равно привлекают и нелинейные оптические свойства и сверхбыстрые

времена релаксации фуллеренов, качества, весьма полезные для применений в

оптоволоконной технике.

Украина вносит свежую струю в японские

исследования

Японская команда из Electrotechn. Lab. (Tsukuba),

усиленная М.Козловым (Институт полупроводников НАНУ, г. Киев) исследовала

фазовые превращения фуллерена С60 при температуре порядка 700°С

(верхняя граница стабильности фуллерена) и достаточно умеренных (2.6-3ГПа)

давлениях. Исследования проводили на таблетках (диаметр - 4мм, толщина 3мм) в

аппарате типа “белт”. После 2-х часовой выдержки при этих условиях резко снижали

температуру, а после того и давление.

До этого времени аналогичные процессы

осуществляли неоднократно при давлениях выше 20ГПа получая “что-то” близкое к

алмазу. К тому же было показано, что превращение фуллерен-алмаз катализируется

металлами (Ni, Co, Fe). В данной работе эксперименты проводили как с чисто

фуллереновыми таблетками, так и со смесями фуллерена с алюминием (1:3 и 1:6),

температура плавления которого 659°С. В результате эксперимента были получены однородные (беспористые)

образцы черного цвета. Геометрическая плотность таблеток (1,9г/см3)

выше, чем у исходной таблетки (1,7) и сравнима с плотностью аморфного графита

(1,8-2,1), однако существенно ниже плотности алмаза (3,5). После обработки

твердость таблеток существенно возрастает - они царапают стекло и сапфир.

Микротвердость по Викерсу - 4000кг/м2 (для сравнения стеклоуглерод -

800-1200, алмазные пленки - 6000). Интересно, что содержание твердой фазы в

таблетках с алюминием выше. Аналогичные эксперименты, осуществленные на

графитовых таблетках, ничего подобного не показали.

№ 11, 1995

ВНИИНМ. Шаг за шагом к

ВТСП магниту

К сегодняшнему дню

сотрудники отделения проф. А.Д. Никулина (ГНЦ РФ ВНИИНМ им акад. А.Бочвара)

одолели относительно высокую планку по критическому току в коротких образцах

проводов на основе Bi(2223) керамики - (3÷4)x104

А/см2 при 77К. И хотя это - не мировой рекорд и ток еще мал для

многих практических приложений, обнадеживает его стабильность при приемлемых

деформациях, связанных с изготовлением соленоидов…..

Надеемся в ближайших номерах ПерсТ`а увидеть сообщение о первом российском ВТСП

соленоиде от бочварцев.

ИФП СО РАН. Структуры AlGaAs/GaAs с

подвижностью

~1млн

см2/В.с

В лаборатории к.ф.-м.н. А.И.Торопова (Институт физики полупроводников СО РАН, г.

Новосибирск) методом молекулярно-лучевой эпитаксии получены эпитаксиальные

структуры AlGaAs/GaAs со значениями подвижности электронов в двумерном

электронном газе (1,0-1,2)*106см2/В.с

(измерение при температуре жидкого гелия). Полученный результат не является

уникальным в мировом масштабе - рекордные значения подбираются к цифре 15*106см2/В.с

- однако на просторах СНГ полученный результат является весьма впечатляющим. …..

Так что сейчас дело за приборной реализацией и новыми данными о квантовых

свойствах микро- и наноструктур на базе выращенных слоев.

№ 12, 1995

Глубокий анализ поверхностных проблем

Итак, традиционные методы обработки поверхностей и нанесения на них

функциональных слоев приблизились к своим предельным возможностям, спасовав

перед так называемым “островковым” механизмом. Именно он определяет высокие

температуры процессов, ограничивающие воспроизводимость модифицирования

поверхностей и формирования пленок с прецизионностью на уровне одного-двух

монослоев.

Группе специалистов из ГНЦ НИИФП (Зеленоград) под руководством к.ф.м.н.

А.П.Алехина в борьбе с островной болезнью, кажется, удалось нащупать процессы

формирования границ раздела с принципиально отличным от островкового механизмом

- хемосорбция и химические преобразования при воздействии УФ излучения (l=120-260нм)…….

Монокристаллы С60 от ФТИ РАН

(Санкт-Петербург)

Сотрудники ФТИ им. А.Ф.Иоффе (Санкт-Петербург)

разработали методику выращивания монокристаллов С60 из бензольного

раствора. Процесс осуществляется в очень близких к равновесным условиях за счет

того, что испарение насыщенного раствора производится не в атмосферу, а в

замкнутый объем сообщающегося сосуда (форма, размер и температура в котором и

определяют скорость испарения)……

№ 13, 1995

Теоретики из Черноголовки дают зеленый свет спиновой

одноэлектронике

В поисках новой более совершенной элементной

базы для компьютеров ученые все чаще обращаются к элементам, работа которых

основана на одноэлектронных эффектах. Так, уже созданы транзисторы на эффекте

кулоновской блокады. Однако не менее интересным представляется и более новое

направление исследований - спиновая одноэлектроника, в которой носителем

информации является спин электрона, а кодирование информации сводится к

определению его ориентации. Теоретиками из ИФТТ РАН (Черноголовка) была

предпринята (и, кажется, успешно) попытка оценить принципиальную возможность

реализации логических функций на основе спиновых эффектов. Идея состоит в

создании системы квантовых точек на поверхности с таким геометрическим

расположением, которое (при учете межэлектронного взаимодействия) позволяло бы

реализовывать определенные логические функции.

№ 14, 1995

2ТГц достигнуты, но это еще не предел

В Московском энергетическом институте в группе, руководимой Жгуном Сергеем

Александровичем, продемонстрирована синхронизация двух ВТСП джозефсоновских

переходов, связанных согласованной по импедансу микрополосковой линией в

диапазоне от 40ГГц до 2.5ТГц при 77К.

YBCO пленка была нанесена в МИФИ (А.А. Ивановым) на бикристаллическую подложку

из YSZ, изготовленную в Институте кристаллографии (Е.А. Степанцовым). Низкоомная

линия передач получена путем нанесения поверх готовой структуры слоя фторида

бария и заземляющего покрытия из серебра. Поскольку

после снижения температуры при откачке паров жидкого азота верхняя граница

частотного диапазона увеличилась еще на 10%, авторы полагают, что частота

синхронной генерации 2.5ТГц не является предельной и обусловлена скорее всего

субъективными причинами, такими как свойства использованной ВТСП пленки, длина

линии передач и особенности примененных материалов. Это подтверждается и

теоретическими оценками уровня потерь в системе из двух переходов.

Продемонстрированный с рекордными на сегодняшний день свойствами образец можно

считать предвестником будущих интегральных аналоговых микросхем коротковолновой

части субмиллиметрового и длинноволновой части инфракрасного диапазонов.

Гидрид фуллерена с высоким содержанием

водорода стабилен! Новые данные из ИХФ РАН в Черноголовке

Фуллерены обладают способностью присоединять водород. Весовая емкость гидридов

фуллеренов по водороду выше, чем у гидридов металлов, а объемная из-за малого

удельного веса фуллеренов практически совпадает с таковой для гидрида палладия.

В ИХФ в Черноголовке РАН в группе синтеза и исследования фуллеренов (А.С.Лобач,

Ю.М.Шульга, Н.Ф.Гольдшлегер) был получен гидрид бакминстерфуллерена С60Н36

в виде поликристаллического порошка светло-желтого цвета. Состав продукта

подтвержден масс-спектрометрически. Он устойчив на воздухе, а при облучении

электронами с энергией 1-5 кэВ в высоком вакууме (10-10 Торр)

разлагается до исходного фуллерена. Методом рентгеновской фотоэлектронной

спектроскопии установлено, что атомы углерода в С60Н36

неэквивалентны. Функция потерь С60Н36 представляет собой

кривую с двумя максимумами, один из которых связан с возбуждением

p-электронов,

а другой - всех валентных электронов. Энергия возбуждения плазменных осцилляций

всех валентных электронов в случае гидрида существенно меньше, чем в случае

твердого фуллерена. Оценка коэффициента теплопроводности полученного гидрида,

основанная на изучении спектров потерь во времени, свидетельствует о его плохой

теплопроводности.

Относительная доступность получения и стабильность фаз гидридов фуллерена с

высоким содержанием водорода (С60Н36) позволяют надеяться

на их перспективность в качестве источника водорода.

№ 15/16, 1995

“Nanomeeting-95”

Международная конференция “Nanomeeting-95” была организована по инициативе

белорусских ученых и проведена в Минске с 15 по 19 мая 1995 г. Она собрала

ведущих ученых, занимающихся проблемами получения и изучения свойств

наноразмерных структур для сверхинтегрированных электронных и

электронно-оптических систем обработки информации. Организаторами конференции

выступили Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

и Институт физики твердого тела и полупроводников АНБ. Спонсоры конференции

Белорусский фонд Сороса, Фонд фундаментальных исследований Республики Беларусь,

Фонд информатизации республики Беларусь и Ассоциация новых материалов и

технологий “НОМАТЕХ”……

№ 17, 1995

Предлагается для конкурса

“Лучшая работа года”

Наверное, не надо объяснять, насколько важно для понимания свойств того или

иного сверхпроводника знать величину верхнего критического поля Hc2.

Помимо информации о длине когерентности и других характеристиках, зависимость Hc2(T)

при низких температурах может дать ключ к пониманию микроскопического механизма

высокотемпературной сверхпроводимости. Однако в ВТСП значения Hc2

настолько велики, что экспериментально их удается измерить только в узкой

области вблизи Tc. О том, как ведет себя Hc2(T) при

понижении температуры остается только догадываться. Известны, в частности,

сообщения (см. “Новости ВТСП” за 1994 год) о якобы неограниченном росте Hc2

при T®0 без признаков выхода на константу (что, вообще говоря, ставит под

сомнение применимость феноменологии Гинзбурга-Ландау к ВТСП).

И вот, наконец, удалось непосредственно измерить зависимость Hc2 от T

вплоть до T»5К.

Это было сделано большим коллективом ученых из Арзамаса-16, Лос-Аламосской

национальной лаборатории и EG&G “Энергетические измерения” [CФХТ 8 (1995) 37], а

стало возможным благодаря использованию магнитокумулятивного генератора,

позволяющего создавать импульсные магнитные поля свыше 500Тл. Образцом служила

тонкая пленка YBa2Cu3O7. Ее

кристаллографическая ось c была перпендикулярна направлению магнитного поля.

Оказалось, что зависимость Hc2(T) не содержит в себе ничего

необычного (за исключением огромного масштаба по оси H): она линейна вблизи Tc

и выходит на насыщение при T»20К. Hc2(0)=(340±40)Тл,

что примерно в два раза меньше “орбитального предела”…..

№ 18, 1995

Почему излучаются фотоны

в СТМ?

Для исследования плотности состояний на поверхности твердых тел, как правило,

используются методы прямой и инверсной фотоэлектронной эмиссии. При наличии

углового разрешения эти методы позволяют устанавливать закон дисперсии

электронных возбуждений. Недавно с помощью СТМ была продемонстрирована методика,

которую можно назвать локальной (с атомным масштабом) инверсной фотоэмиссией

(группа из лаборатории IBM, Zurich). При туннелировании в СТМ было обнаружено

излучение фотонов. Подсчет их числа показал атомную чувствительность метода,

т.е. число и спектр фотонов изменяются при сдвиге, скажем, на соседний атом на

поверхности. Справедливости ради стоит сказать, что излучение фотонов

наблюдалось и ранее, но его атомарная чувствительность продемонстрирована

впервые.

Механизм этого излучения до конца не ясен.

Попытки представить его как результат возбуждения поверхностного плазмона не

объясняют достижения атомарной чувствительности. Теоретики из Черноголовки

предложили более простое объяснение атомарной чувствительности при излучении

фотонов, сведя его к аналогу инверсной фотоэмиссии. Идея состоит в учете

изменения функции распределения за счет туннельной связи иглы и кристалла.

№ 19, 1995

II международная

конференция “Материаловедение высокотемпературных сверхпроводников”

(Харьков, 26-29 сентября 1995 г.)

В

конференции, организованной Институтом монокристаллов Национальной академии наук

Украины, приняло участие свыше 100 ученых, в том числе 50 из различных научных

учреждений Москвы, Киева, Минска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Донецка,

Караганды и других городов бывшего Союза. Участники заслушали и обсудили 28

устных докладов (около 80% от числа запланированных), ознакомились с материалами

110 стендовых докладов. Таким образом, несмотря на опасения организаторов,

связанные с известными трудностями финансового характера, конференция,

безусловно, состоялась, обогатив ее участников новыми идеями и творческими

связями.

Материалы

конференции свидетельствуют о значительном продвижении вперед в области

получения и исследования ВТСП материалов различных составов и видов - объемных,

пленочных, длинномерных, монокристаллических…….

№ 20, 1995

Алмазоподобные углеродные

пленки

в литографии

Интернациональная группа специалистов из США (Clarkson Univ., N.Y.), России

(ИОФАН, Москва) и Украины (ФТИ, Харьков) исследуют пригодность алмазоподобных

углеродных (DLC - diamond-like carbon) пленок в качестве однослойных резиcтов с

высокой механической прочностью, термической стабильностью и химической

инертностью.

Для получения рисунка в Si подложке осажденная на нее DLC пленка подвергается

воздействию эксимерного лазера через соответствующий фотошаблон. При

интегральной плотности потока энергии лазерного излучения

~100мВт/см2

экспонированные участки верхнего слоя DLC пленки графитизируются, формируя

скрытое изображение рисунка. Затем выполняется реактивное ионное травление в О2-плазме.

Поскольку скорость травления графитизированных участков в 3,5 раза выше, чем

неграфитизированных, то после их полного удаления носителем рисунка становится

оставшаяся часть DLC пленки. Формирование рисунков с более высоким разрешением с

помощью разработанного процесса требует дальнейшего исследования, в частности,

ограничений, налагаемых термическими процессами, связанными с явлением

графитизации.

Интерес может представлять также использование сильно сфокусированных

электронных или ионных пучков, вызывающих графитизацию DLC пленки и позволяющих

формировать рисунки с размерами 100нм и меньше.

№ 21, 1995

Индуктивный

токоограничитель с ВТСП экраном: российское изобретение инициировало развитие

работ в мире

Устройство для

ограничения токов короткого замыкания в энергосистемах, содержащее

цилиндрический ВТСП экран в качестве коммутатора магнитного потока, было

разработано в Энергетическом институте им. Г.М. Кржижановского под руководством

д.т.н. Ю.А. Башкирова. Эта работа была начата и продолжает выполняться по

проектам IV Секции направления “Сверхпроводимость” ГНТП “АНФКС”. Результаты

испытаний, проведенных на лабораторной модели токоограничителя, впервые были

доложены в 1990 г. на Конференции по прикладной сверхпроводимости, ASC’90

(Snowmass, США). Предложенное устройство сразу же заинтересовало ученых

исследовательского института VPTI канадской электроэнергетической компании

Hydro-Quebec, в результате чего разработки стали вестись совместно, что нашло

свое отражение в докладе на конференции ASC’92 (Chicago, США). По-видимому, идея

устройства несколько опередила свое время, поскольку настоящий всплеск работ по

индуктивному токоограничителю произошел лишь в 1994 г., что было отмечено

возросшим числом соответствующих докладов, на конференции ASC’94 (Boston, США).

К разработке токоограничителя с ВТСП экраном помимо VPTI Hydro-Quebec

подключились ведущие промышленные фирмы (АВВ, Швейцария, General Electric, США)

и исследовательские центры (Ben Gurion University, Израиль [6] Gentral Research

Institute of Electric Power Industry, Япония; Servico de Tecnicas Fisicas,

Испания; Institute of Electrical Engineering, Словакия). Сотрудники

перечисленных центров в своих публикациях ссылаются на работы российских

исследователей как на основополагающие.

№ 22, 1995

ВТСП двигатель как критерий

качества керамики

Не так уж много

проектов ГНТП “Высокотемпературная сверхпроводимость” завершают ежегодный этап

действующим устройством с настойчиво растущими параметрами. Среди них - проект

МАИ “ВТСП двигатель” (руководитель - проф. Лев Кузьмич Ковалев). Интересна уже

сама постановка задачи - сделать и исследовать двигатель с ротором из массивной

ВТСП керамики, таким образом, обойдя казалось бы временные неудачи с

изготовлением ВТСП проводов. Неудачи с проводом затянулись, а двигатель из

экспериментальной керамики оказался перспективным.

Уже из первой

модели выжали 10Вт, из второй - 50Вт, и вот - новый шаг - 500Вт. В период

разработки установился тесный контакт между конструкторами мотора и

материаловедами, шла интенсивная оптимизация микроструктуры материала по мере

понимания ее взаимосвязи с параметрами ... мотора. Странным образом мотор стал

критерием качества керамики. Именно достигнутая в моторе Ковалева мощность порой

расставляла призовые места среди лучших керамистов Программы - команды

А.К.Шикова с талантливым технологом Э.Г.Казаковым из ВНИИНМ, коллектива

О.Л.Полу-щенко из МГТУ, В.В.Александрова из ВЭИ и даже немецкого исследователя

W.Gawalek’a из IPHT (Jena).

Программный

Комитет Международного семинара по сверхпроводимости (Hawai, 1995г.) назвал

разработку гистерезисного ВТСП мотора одной из лучших в мире работ в категории

сверхпроводниковых изделий

ВНИИэлектромаш готов принять

ВТСП катушку

Сверхпроводниковые (СП) источники питания для

авиации, космоса и передвижных наземных установок могут быть реализованы уже

сегодня и, что не менее важно для сверхпроводников, они не имеют

конкурентоспособных аналогов. Требования к таким автономным источникам

определены: мощность в диапазоне от единиц до сотен мегаватт при исключительно

малом весе и объеме (удельная масса порядка 50г/кВ.А). Для сравнения,

удельная масса сегодняшнего СП турбогенератора КТГ-20 мощностью 20МВ.А

составляет 800г/кВ.А.

Расчеты сотрудников ВНИИэлектромаш'а

(С.-Петербург) показывают, что верный путь от 800г/кВ.А к 50г/кВ.А

пролегает через создание обмотки возбуждения синхронного генератора из ВТСП

материала, а обмотки статора - из высокочистого алюминия. Такая замена позволит

перейти от гелиевого хладоагента (4,2К) к водородному (20К) с соответствующим

упрощением системы криостатирования. ВТСП материалы и высокочистый алюминий (во

всяком случае те из них, которые делают специалисты ГНЦ ВНИИНМ им. акад. А.А.

Бочвара) уже сегодня имеют при 20К характеристики, вполне удовлетворяющие

заявленным целям.

Обеспечив себя превосходным обмоточным материалом и пересмотрев существующую

конструкцию статора (с т.з. - что можно из нее безжалостно, но и без ущерба

выбросить для большей компактности), сотрудники ВНИИэлектромаш сейчас с

уверенностью могут сказать, что они окончательно разрешили проблему статора для

автономного источника питания мощностью до 5МВ.А при напряжении 10кВ.

Итак будем надеяться, что уже не за горами изготовление модельной синхронной

машины с ВТСП катушками на роторе и обмоткой из высокочистого алюминия на

статоре.

№ 23/24 1995

Русская сверхпроводимость

в Чалмерском

университете.

Чалмерский технологический университет (ЧТУ),

Гетеборг, Швеция, является признанным научным центром по изучению

высокотемпературных сверхпроводников и их различным применениям. Основные работы

ведутся на физическом факультете в лаборатории проф. Т.Клаесона. По количеству и

качеству оборудования для изготовления ВТСП пленок и переходов эта лаборатория

не имеет равных в Европе. Не имеет равных она и по количеству работающих в ней

ученых из России.

Первыми

дорогу в ЧТУ проложили Л.Кузьмин, создавший там группу одноэлектроники, и

Г.Овсянников (ИРЭ), занимающийся генерацией и синхронизацией в цепочках

джозефсоновских переходов и изготовлением ВТСП переходов на ступеньке. В

технологии изготовления переходов на бикристаллах одним из основных специалистов

является З.Иванов (ИЭ БАН, София), защитивший диссертацию в МГУ у К.Лихарева.

Успех в развитии работ на бикристаллах в значительной степени связан с работами

Е.Степанцова из Ин-та Кристаллографии. Технологическая часть лаборатории носит

название Swedish Nanometer Lab. и ее функционированием занимается А.Богданов.

Разветвленную компьютерную сеть на базе семейства МАКИНТОШ развивает и

поддерживает А.Поляков. В области Быстрой Одноквантовой Логики (RSFQ) успех

определяется работами В.Каплуненко, первым продемонстрировавшим работу RSFQ

устройств на ВТСП. За последние годы в этой лаборатории успешно поработали

М.Гершензон (ИРЭ), А.Юргенс (ИОФАН), Ю.Бойков (СПб), Ю.Пашкин (ФИАН), и многие

другие. В области создания и исследования сверхпроводниковых болометров на

горячих электронах с ЧТУ активно сотрудничает лаборатория Е.М.Гершензона

(МПГУ). Их работы развиваются как на физфаке, так и на факультете электронной

техники в группе миллиметровых волн, рук. проф. Э.Коллберг. За последние годы из

этой команды в ЧТУ поработали Г.Гольцман, Б.Карасик, М.Зорин, В.Трифонов,

П.Ягубов. Они занимаются исследованием Nb и NbN болометров при температуре

жидкого гелия на миллиметровых, субмиллиметровых и ИК волнах. С группой

Коллберга взаимодействует и лаб. проф. А.Выставкина из ИРЭ. Именно в ЧТУ были

получены лучшие мировые результаты на волноводном СИС смесителе в диапазоне 100

ГГц (С.Шитов, В.Кошелец), а также на квазиоптическом СИС смесителе в диапазоне

500ГГц (В.Белицкий, М.Тарасов). Исследованиями ВТСП переходов на частотах

порядка Терагерц в настоящее время занимается М.Тарасов. Изготовлением Nb СИС

переходов начинал заниматься С.Ковтонюк, а сейчас продолжает О.Каплуненко.

Группа О.Вендика из Санкт-Петербурга

разрабатывает и исследует различные пассивные тонкопленочные СВЧ элементы в

тесном взаимодействии с группой Э.Коллберга из ЧТУ.

Примерно

половина из упомянутых соотечественников уже длительное время работает в ЧТУ и

имеет квазипостоянные позиции, т.е. в течение ближайших нескольких лет они будут

работать в Гетеборге. Тем самым с помощью шведских налогоплательщиков лучшие

представители российской науки имеют возможность продолжать заниматься своим

делом, а не переквалифицироваться в банковских служащих или продавцов сникерсов,

чтобы прокормить семью.

Черномырдин обещает, Дума думает, а Миннауки разводит руками

при обсуждении вопроса о значительном увеличении

расходов на науку в проекте бюджета на 1996 г. В то же время В.С.Черномырдин

потребовал провести переоценку ценностей в материальной части науки с тем, чтобы

закрыть неэффективные лаборатории и возможно даже “целые институты”.

Подчеркивая необходимость финансовой поддержки

науки со стороны коммерческих банков и промышленников, Черномырдин привел в

качестве примера договоренность нескольких юридических лиц в г. Дубне, включая

Объединенный институт ядерных исследований, Промрадтехбанк и несколько

организаций военного ведомства создать инвестиционный фонд для финансирования

совместных научно-исследовательских проектов. Видимо, зараженный этим почином,

Черномырдин обещал даже изыскать средства для участия дубненских физиков в

строительстве Large Hadron Collider’а при Европейской лаборатории физики частиц

(CERN).

Незадолго до обещаний премьер-министра в Москве

состоялась деловая встреча представителей Организации экономического

сотрудничества и развития, Думы и Министерства науки и технической политики -

третья такая встреча за прошедшие 2 года.

Акад. В.Фортов, сопредседатель заседания и

замминистра науки, сообщил, что Миннауки подготовило ряд законопроектов,

касающихся научной деятельности и до сих пор проталкивает их на утверждение

Российского парламента через блок министерств и госкомитетов, которые месяцами

держат удар против принятия совместной политики в науке, да и парламент не

спешит обсудить эти законопроекты.

М.Глубоковский, зам председателя думского Комитета

по культуре, науке и образованию (т.е. также имеющий отношение к бюджетному

финансированию науки) представил следующие цифры: в 1994 г. затраты на науку

снизились с 1,03% от ВНП (или 3,87% от бюджета) в 1991 г. до 0,44% и 2,19%

соответственно, а в 1995 г. они, возможно, составят 0,34% от ВНП, хотя Дума

утвердила 0,38%. Г-н Глубоковский заявил, что затраты на науку должны быть

увеличены по крайней мере в 3 раза, но “это никогда не будет сделано этим

правительством, этим парламентом, этим президентом”.

На этом и разошлись.

Nature, 378

(6552), 1995

ТОРЖЕСТВО

От всего сердца

Дорогие наши читатели и почитатели!

Незаметно пролетело 5 лет от прошлого

“круглодаточного” события, и вот уже ПерсТу – 20 лет!

Для такого издания, как наше, это немало.

Я думала, что написать в юбилейной статье, какие

придумать слова, как написать о том, что тебе дорого, что сказать людям,

работающим с тобой рядом?

Ведь ПерсТ действительно уникальное (не просто

издание) событие в нашей двадцатилетней научной жизни. Своему появлению и

долгому существованию в непростые девяностые годы ПерсТ обязан Светлане

Тимофеевне Корецкой, ее беспокойному сердцу и энтузиазму и конечно тем людям,

которые были рядом: Ю.А.Осипьян, Ю.К. Мухин, О. Хлыс-тунова, А. Чернышева, Л.

Журавлева, М. Компан, С. Чикичев, Р. Моргунов и …

У нас, я считаю, уникальная команда: с самого

начала и по сей день пишет в ПерсТ удивительный Леонид Опенов, а чего стоят

обзоры несравненной Ольги Алексеевой! Какие замечательные молодые авторы пришли

к нам в редакцию: умница и красавица Оксана Коплак, рассудительный Михаил Маслов,

искрометный Александр Пятаков.

Я могу петь дифирамбы всем любимым авторам и

редакторам: Александру Елецкому, Владимиру Вьюркову, Сергею Овчинникову,

незаменимой Ирине Фурлетовой, умным-разумным Климу Кугелю и Юрию Метлину,

надежному Алексею Велигжанину на плечах которого лежит техническая поддержка

электронных ресурсов. Без их труда и бескорыстия не было бы ПерсТа. Да, впрочем,

они и сами (так мы договорились) скажут обо всем, а О.Коплак провела настоящее

научное исследование по поводу Юбилеев. И за это ей отдельное спасибо.

ПерсТ за эти годы рос и развивался, появились

новые рубрики, увеличилось число наших читателей (число посещений сайта выросло

почти до 18-19 тысяч в месяц!). Есть куда расти!

Мы выражаем благодарность за поддержку и

внимание дирекции ИФТТ РАН, Отделению физических наук РАН и многим другим.

Спасибо, спасибо, спасибо всем нашим читателям

и почитателям за теплые слова и нежную критику в наш адрес. Мы и впредь будем

стараться оправдывать ваши надежды.

Хочу пожелать себе, редакции и Вам дорогие

читатели новых интересных ПерсТов:

а значит новых открытий в науке,

любознательности, любопытства и… большого-большого финансирования.

Главный редактор ПерсТа,

И. Чугуева

А теперь “ненаучное” слово авторам …

Юбилей

Вчера возвращаясь

из детского сада, мой сын спросил у меня “что такое юбилей?”… В русском языке

слово “юбилей” появилось не без участия императора П.А. Романова.

Согласно определению, это торжественно отмечаемая годовщина знаменательного

события, жизни или деятельности какого-либо лица, существования учреждения,

предприятия, организации, страны и т.д. [1].

Например, древние римляне отмечали столетие игр. Древние евреи праздновали “год

свободы”, который наступал каждые пятьдесят лет. Для египтян большим праздником

был 30-летний юбилей царствования фараона.

Праздники бывают

не только у людей, но и у букв и уравнений. Например, с подачи Екатерины

Дашковой в этом году букве “ё” исполняется 225 лет, а уравнению теории

нелинейных волн Кортевега-де Фриза более 100 лет. Спустя 1150 лет со времени

возникновения славянской письменности, 435 лет написания русского букваря “Азбука”,

310 лет выхода “Арифметики” с арабскими цифрами, первый в России книжный магазин

“Книжная палата” появился в Санкт-Петербурге только 285 лет назад. А такое благо

цивилизации как российский Интернет в этом году празднует свой юбилей – 25 лет.

Это много или мало?

За всеми событиями,

открытиями, организациями стоят Люди из плоти и крови. Такие как Э. Армстронг,

который 80 лет назад запатентовал первое FM-радио, или всемирно известный

англичанин И. Ньютон, которому в этом году отмечают 370 лет, или Р. Дизель, со

дня смерти которого прошло уже 100 лет, а его двигатели функционируют и по сей

день. Так же как и слава создателя первой в России паровой машины и первого в

мире двухцилиндрового парового двигателя И.И. Ползунова, которому научная

общественность в 2013 году отмечает 285 лет со дня рождения.

2013 год также

богат на юбилеи в атомной науке и технике, ядерных исследованиях: исполнилось

110 лет со дня рождения И. Курчатова, 100 лет со дня рождения Г. Флерова и Б.

Понтекорво – российских ученых-гигантов, на плечах которых стоит сегодня научная

Дубна.

Юбилеи празднуют в

этом году и биологические науки. В 1953 году в журнале Nature [2] была

опубликована статья о расшифровке структуры ДНК. А журнал Science [3]

опубликовал другую краткую, но высокозначимую заметку об особом состоянии сна,

которое сопровождается повышенной активностью мозга и быстрым движением глаз.

В любом случае

юбилей – это важный день, который не рекомендуется пропускать, а с ним нужно

поздравлять! В этом году научно-популярному журналу “ПерсТ” исполняется 20 лет!

20 лет – это много или мало? Это ответственно.

Может само

слово “перст” в значении указующий палец стало забываться и милым дамам больше

нравятся перстни золотые, а простым обывателям на ум приходят

прозаические наперстки или романтическая “розовоперстая Аврора”, а

у нас, научных сотрудников, ПерсТ - это Перспективные Технологии.

Это журнал о наноструктурах, сверхпроводниках, фуллеренах, новых открытиях в

области физики, химии, биологии, материаловедении. Журнал, как указующий перст

привлекает внимание читателей к новым достижениям современной как заграничной,

так и отечественной науки. Этот юбилей стал возможным благодаря поддержке

Отделения физических наук РАН, сотрудников журнала, авторов, и, конечно же,

читателей.

С Юбилеем, дорогой

ПерсТ! Творческих успехов, новых свершений, открытий и оптимизма!

О.Коплак

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9

2.

http://www.nature.com/nature/dna50/index.html

3. E.Aserinsky, N.Kleitman,

Science 118, 273 (1953).

Когда

я итожу то, что прожил…

Так сложились звезды, что мне повезло

присутствовать при родах в 1988 г. бюллетеня “Новости ВТСП”, который

c

1994 г. носит имя “ПерсТ”. Возник он благодаря энтузиазму Светланы Тимофеевны

Корецкой (СК), которая в течение длительного времени прилагала огромные усилия

по наполнению бюллетеня материалами об отечественных разработках и изыскивала (большей

частью с протянутой рукой) финансы для поддержки его существования. Следует

заметить, что долгое время бюллетень издавался в виде бумажной версии, для

печати, брошюровки и рассылки которой требовались немалые финансы.

Несмотря на по-прежнему остающиеся трудности,

Ирине Николаевне Чугуевой удалось сохранить и расширить в высшей степени

дееспособный авторский коллектив.

Мне, как редактору, очень лестно работать в

таком высококвалифицированном коллективе достаточно молодых энтузиастов-ученых.

Единственно, что меня сейчас удручает, так это то, что, большинство из почти

двадцати тысяч наших читателей не находит нужным/возможным поделиться своими

текущими научными достижениями с остальными.

Посему мне остается лишь пожелать ПерсТу

расширить плеяду авторов за счет читателей-ПИСАТЕЛЕЙ (я же не призываю их тем

самым раскрывать стратегические секреты, тем более, что, скорее всего они и не

стратегические).

Ю. Метлин, один из редакторов

Сам я редко пишу что-то в ПерсТ, а только

стараюсь исправлять чужие ошибки и опечатки. Поэтому могу отнести себя к

наиболее внимательным читателям ПерсТа и спешу заметить, что авторы стараются

держаться на высоте и качество присылаемых текстов вроде бы не становится хуже.

Надеюсь, что вскоре мои обязанности редактора и корректора превратятся в

полнейшую синекуру.

К. Кугель, редактор

ПерсТ для меня – это

возможность поделиться с широким кругом занимающихся (или просто интересующихся)

наукой читателей свежей информацией о наиболее интересных (с моей точки зрения)

результатах в самых различных областях – от квантовой информатики до

сверхпроводимости. Отчасти тут есть и меркантильный интерес, ведь за каждой

написанной для ПерсТа заметкой стоят десяток прочитанных и сотня “просмотренных

по диагонали” публикаций в ведущих журналах. А это позволяет “держать нос по

ветру” и здорово помогает в текущей работе. Кроме того, когда о чем-то

рассказываешь другим, то и сам начинаешь немножко это понимать (по крайней мере,

так мне иногда кажется…). Желаю ПерсТу успехов и процветания!

Л.Опенов

ПерсТ

для меня радость. Каждый раз узнаю новое, интересное, необычное. Узнаю, когда

читаю ПерсТ. Узнаю, когда пишу для ПерсТа.

ПерсТ – информационный и обучающий. Умный, с

юмором, но не упрощающий. Одним словом, благородное издание.

Поздравляю с юбилеем читателей и авторов!

Поздравляю редакторов – главного, научных,

выпускающего!

Поздравляю всех, на ком держатся ПерсТы, и желаю

оптимизма и сил – ведь как говорится в старой русской поговорке, “какова

ручища, таковы и перстища”.

За здоровье ПерсТа немного красного вина! (можно

не в объеме нанопленок?)

О.Алексеева

Первое время

после создания журнал ПерсТ был чуть ли не единственным источником научной

информации в распавшемся Союзе, потом он стал выуживать наиболее яркие

публикации в огромном потоке уже доступной информации. Теперь в период

сенсационных статей было бы уместно при их пересказе помещать и обоснованную

критику. Думаю, ПерсТ должен стать экспертным журналом. Удачи и долголетия

дорогому ПерсТу!

В.

Вьюрков

ПерсТ для меня – это и дополнительная мотивация

к постоянному изучению литературы в своей области, и также стимул расширять свой

кругозор, не оставаясь в пределах узкой специальности. Являясь не только автором

ПерсТа, но и одним из его многочисленных читателей, желаю Бюллетеню процветать и

продолжать увеличивать как авторский коллектив, так и читательскую аудиторию.

А. Пятаков

Поздравляю со славным Юбилеем! Желаю дальнейшего

продвижения новых научных идей и достижений в широкие народные массы. Надеюсь

дожить до времени, когда наши достижения найдут свое освещение в западных

изданиях, аналогичных ПерсТу.

А.Елецкий

Любимому ПерсТу двадцать лет!