С наступающим Новым годом!

Пьезоэлектрические свойства муаровых нитриданов

Традиционный углеродный диаман, предсказанный впервые в 2009 году [1], представляет собой квазидвумерную структуру на основе двуслойного графена (биграфена) с условной формулой C2H, в которой каждый атом углерода sp3-гибридизирован. Фактически, диаман можно считать алмазной “пленкой” нанометровой толщины, противоположные поверхности которой пассивированы водородом. Производные от диаманов, построенные на основе гидрогенизированных или фторированных двухслойных графенов, в которых поворот слоев друг относительно друга вместе с ковалентным связыванием приводит к формированию красивого муарового узора, получили название муаровых диаманов. В дальнейшем оказалось, что такой муаровый узор можно получить, “скручивая” не только классические графены, но и азотсодержащие двумерные графеноподобные кристаллы – нитриды. В таком случае получающиеся 2D наноструктуры по аналогии с диаманами называют нитриданами.

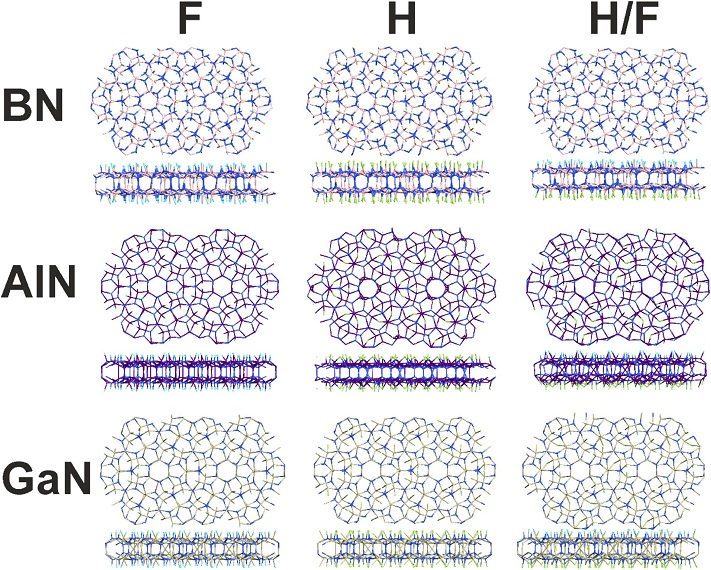

В статье [2] исследователи из МИФИ, ИБХФ РАН и Ульяновского госуниверситета изучили пьезоэлектрические свойства ряда муаровых нитриданов, построенных из слоев нитрида бора BN, нитрида алюминия AlN и нитрида галлия GaN с двусторонней гидрогенизацией и фторированием, а также структуры, у которых одна поверхность пассивирована атомами водорода, а другая – атомами фтора. Угол скручивания в таких системах составил 27.8° (см. рис.).

Модели

муаровых нитриданов (сверху вниз): на основе бислоев нитрида бора BN, нитрида

алюминия AlN и нитрида галлия GaN с углом скручивания 27.8°.

В левом столбце изображены наноструктуры с двусторонним фторированием, в центре

изображены наноструктуры с двусторонней гидрогенизацией,

справа изображены наноструктуры, у которых одна поверхность пассивирована

атомами водорода, а другая – атомами фтора.

Возможность возникновения пьезоэлектрического эффекта в классическом диамане уже была подмечена в работе [3] из-за отсутствия в его кристаллической структуре центра инверсии. Не лишены этой интересной особенности оказались и нитриданы. Для теоретического анализа пьезоэлектрических свойств авторы [2] воспользовались теорией функционала плотности (DFT), точнее ее реализацией в программе QuantumATK. Вычисления выполняли в рамках обобщенного градиентного приближения (GGA) с функционалом PBE. Слабые ван-дер-ваальсовы взаимодействия учитывали с помощью поправок Гримме (DFT-D2). Пьезоэлектрические константы и пьезоэлектрические модули рассчитывали с использованием теории возмущений функционала плотности (DFPT). Первоначальный анализ энергий когезии показал, что муаровые нитриданы с углом скручивания 27.8° энергетически устойчивы, однако оказалось, что их устойчивость падает в ряду BN → AlN → GaN. Затем авторы подтвердили также их механическую стабильность, определив критерий Борна-Хуанга, который выполняется для всех рассмотренных систем. Что касается непосредственно пьезоэлектрических характеристик, то исследователи пришли к выводу, что в муаровых нитриданах пьезоэлектрический эффект проявляется более ярко, чем в классических диаманах. Более того, в них наблюдается как внутриплоскостной, так и внеплоскостной пьезоэлектрический эффект. При этом среди рассмотренных наноструктур нитриданы алюминия обладают наиболее выраженным пьезоэлектрическим эффектом, если они пассивированы фтором с обеих сторон или фтором с одной и водородом с другой стороны. Еще одной присущей нитриданам интересной особенностью является продольный отрицательный пьезоэлектрический эффект, при котором материал сжимается, а не расширяется в направлении приложенного электрического поля. Об этом свидетельствуют рассчитанные отрицательные пьезоэлектрические коэффициенты.

В заключении авторы отмечают, что муаровые нитриданы, особенно на основе AlN, могут оказаться весьма полезными для создания резонансных опто- и электромеханических наноустройств. Будем надеяться, что их экспериментальное получение не заставит себя долго ждать.

М. Маслов

1. ПерсТ 16, вып. 15/16, с. 3 (2009).

2. A.Kochaev et al., Comput. Mater. Sci. 248, 113589 (2025).

3. Л.А.Чернозатонский и др., Письма в ЖЭТФ 90, 144 (2009).

Фуллереновый детектор не оставит ковиду шансов

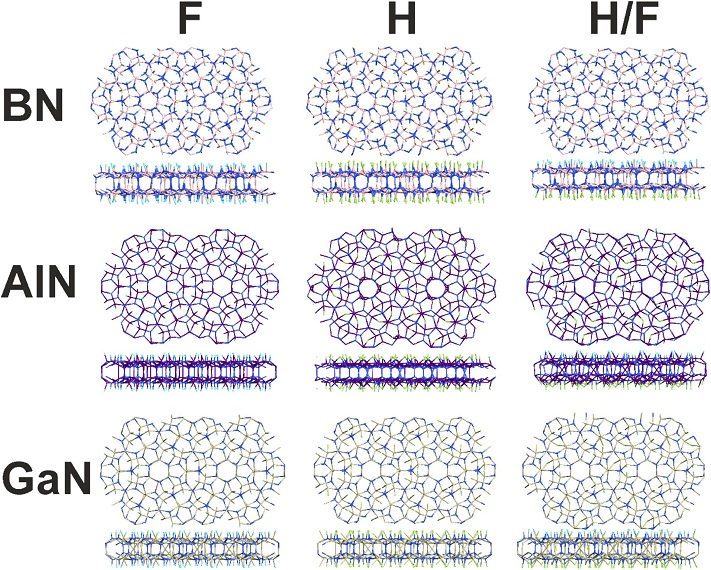

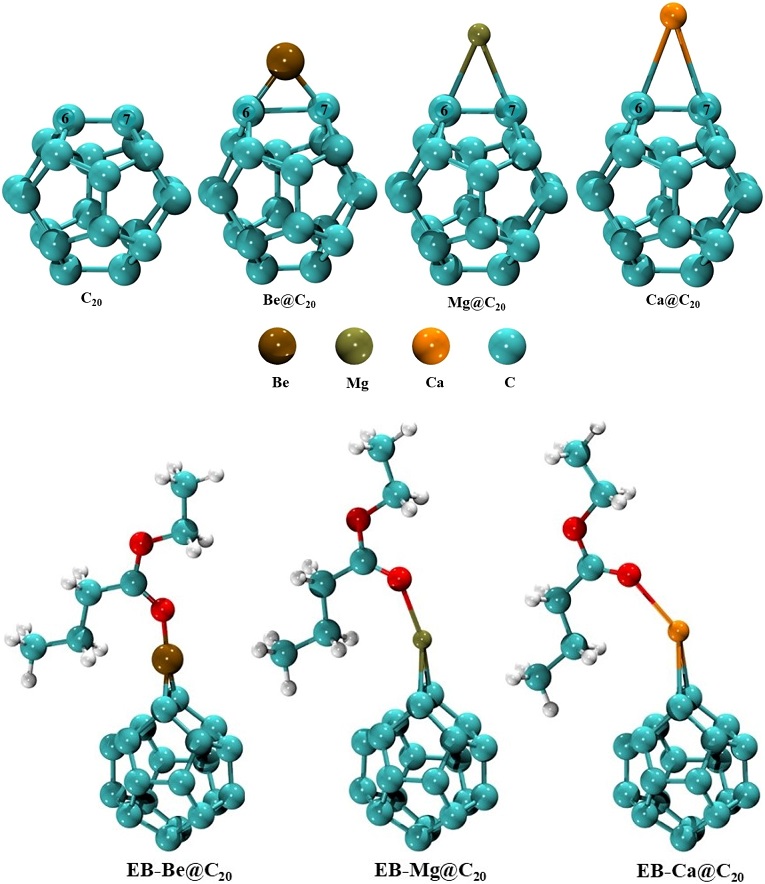

Пандемия COVID-19 подчеркнула острую необходимость в быстрой и надежной диагностике инфекционных заболеваний, прежде всего самого коронавируса. Традиционные способы, такие как ПЦР-тесты, с одной стороны, достаточно точные, но, в то же время, дорогие, затратные по времени и вызывающие дискомфорт у пациентов в процессе взятия мазков из горла или носа. Поэтому, когда требуется оперативный скрининг, например, в аэропорту при большом скоплении людей или во время оказания экстренной медицинской помощи, необходимы оперативные, достоверные и неинвазивные методы. Применительно к COVID-19 селективное выявление этилбутирата (EB) в воздухе могло бы очень помочь, поскольку установлено, что этилбутират является важным биомаркером: его концентрация в выдохе существенно выше у пациентов с коронавирусом. В работе [1] авторы из Univ. Islamabad (Пакистан), Islamic Univ. of Madinah (Саудовская Аравия) и Univ. of Bahrain (Бахрейн) в качестве эффективного сенсора предлагают допированный атомами металлов фуллерен C20, поскольку фуллереновый каркас обладает достаточной химической и механической устойчивостью, а легирование щелочноземельными металлами приводит к уменьшению ширины HOMO-LUMO щели, улучшая проводимость и усиливая чувствительность и адсорбционные способности C20. Авторы работы рассмотрели три различных металлофуллерена Me@C20: Be@C20, Mg@C20 и Ca@C20 (см. рис.).

Оптимизированная атомная структура фуллерена C20 и металлофуллеренов Be@C20, Mg@C20 и Ca@C20 (сверху) и атомная структура молекулярных комплексов этилбутирата (EB) с металлофуллеренами Me@C20 (снизу)

Они провели самый широкий набор расчетов с помощью теории функционала плотности с использованием гибридного функционала ωB97XD и электронного базисного набора 6-31+G(d,p).

После структурной оптимизации авторы определяли частотный спектр для подтверждения динамической устойчивости, а для анализа переноса заряда между биомаркером и фуллереновой клеткой они использовали метод естественных связывающих орбиталей (NBO) и рассчитывали молекулярный электростатический потенциал (MEP). Определение энергий адсорбции, HOMO-LUMO щелей и остальных квантово-химических дескрипторов (химический потенциал, жесткость, мягкость, индекс электрофильности) позволил исследователям оценить силу и характер взаимодействий между биомаркером и металлофуллеренами. Анализ инфракрасных спектров и спектров поглощения в УФ-видимом диапазоне с помощью подходов нестационарной теории функционала плотности (TD-DFT) помог сделать выводы о возможной применимости Me@C20 в качестве элементов биосенсоров. В результате исследователи пришли к выводу, что этилбутират связывается с металлофуллеренами с образованием ковалентных связей, в отличие от случая незамещенного C20, где связывание возникает за счет слабых ван-дер-ваальсовых взаимодействий. При этом Be@C20 обладает самой высокой энергией адсорбции и длительным временем восстановления (~108 с) среди всех рассмотренных соединений, поэтому авторы предположили, что он мог бы стать перспективным одноразовым сенсорным материалом для быстрого обнаружения этилбутирата в выдохе пациента. Время восстановления по сути представляет собой “время жизни” молекулярного комплекса EB-Me@C20, которое авторы оценивали из уравнения аррениусовского типа, учитывая, что температура заболевшего коронавирусом человека составляет около 313.15 K или 40 °C. Фуллерен Ca@C20, напротив, продемонстрировал меньшую энергию адсорбции и существенно более короткое время восстановления (6.8 c), что, по мнению, авторов позволит использовать его в качестве многоразового сенсора. При этом согласно полученным данным влага в выдыхаемом воздухе человека не должна существенно влиять на чувствительность металлокаркасов Ме@C20. Кроме того, анализ УФ-видимых спектров показал существенный сдвиг максимума поглощения при связывании металлофуллеренов и этилбутирата. Так, для комплексов EB-Mg@C20 и EB-Ca@C20 его положение сместилось в видимый диапазон по сравнению с чистыми Mg@C20 и Ca@C20 с 692 до 446 (голубовато-фиолетовый) и с 959 до 643 нм (красный), соответственно. По мнению авторов, это поможет построить датчики на основе металлофуллеренов, которые позволят диагностировать коронавирус невооруженным взглядом без применения сложного медицинского оборудования. В заключение отметим, что проблема обнаружения биомаркеров для ранней диагностики, мониторинга прогрессирования заболевания и персонализированного лечения действительно является очень важной, и примечательно, что металлофуллерены способны проявить себя в качестве универсальных сенсорных материалов не только для выявления COVID-19, но и других вирусных инфекций.

М. Маслов

1. M.Ejaz et al., Surf. Interfaces 52, 104869 (2024).

Электропрядение нановолокон из пшеничной муки

Ученые

из Univ.

College London

и Imperial

College London (Великобритания) методом электропрядения сделали из белой

пшеничной муки наномакароны диаметром ~370 нм [1].

Ученые

из Univ.

College London

и Imperial

College London (Великобритания) методом электропрядения сделали из белой

пшеничной муки наномакароны диаметром ~370 нм [1].

Но, конечно, не для того, чтобы их съесть, как спагетти или каппелини (“волосы ангела”), показанные на фотографии из статьи. Белая мука – это продукт, богатый крахмалом, одним из самых распространенных природных полимеров. Крахмал используют в разных областях – в биомедицине, фармацевтике, в текстильной, косметической, целлюлозно-бумажной промышленности. Перспективны добавки в композитные материалы, особенно в виде волокон. В последнее время натуральные волокна вызывают всё больший интерес, ведь они могут быть получены из недорогого возобновляемого сырья и являются биоразлагаемыми. Нановолокна на основе крахмала очень важны для создания систем доставки лекарств, каркасов для регенерации костей, материалов для лечения ран и др. Наилучшим способом получения волокон из крахмала является электропрядение. Однако довольно сложно подготовить прекурсор – раствор крахмала с нужной проводимостью, вязкостью, структурой полимерных переплетений. К сожалению, получаемые волокна имеют микронные размеры.

К тому

же при производстве крахмала из растительного сырья проводят химическую

обработку для удаления некоторых компонентов. Это энергоемкие этапы, требующие

большого расхода воды, загрязнённой химикатами. Высока стоимость инфраструктуры.

Для синтеза крахмальных волокон желательно подобрать прекурсор, не требующий

предварительной очистки. Авторы [1] решили использовать белую пшеничную муку, в

которой содержится много крахмала (80% в твердой пшенице). Насколько им

известно, раньше электропрядения муки никто не проводил. Конечно, и тут возникли

проблемы. У муки сложный состав – в ней содержатся белки глютены, клеточные

стенки зерен и другие компоненты. Исследователи провели много разных

экспериментов, чтобы подобрать нужный раствор и условия его приготовления.

Лучшим растворителем оказалась муравьиная кислота, оптимальное содержание муки в

растворе – 17 масс.%. Муку растворяли в муравьиной кислоте при температуре 32оС,

затем раствор охлаждали до 20оС, чтобы обеспечить вязкость, требуемую

для формирования волокон (рис. 1а). Прядение проводили в течении 30 мин (рис. 1b).

Образовался мат из нановолокон диаметром ~370 нм. Полученные нановолокнистые

маты гидрофильны. Гибкий пористый материал можно отделить от подложки (рис. 1с).

К тому

же при производстве крахмала из растительного сырья проводят химическую

обработку для удаления некоторых компонентов. Это энергоемкие этапы, требующие

большого расхода воды, загрязнённой химикатами. Высока стоимость инфраструктуры.

Для синтеза крахмальных волокон желательно подобрать прекурсор, не требующий

предварительной очистки. Авторы [1] решили использовать белую пшеничную муку, в

которой содержится много крахмала (80% в твердой пшенице). Насколько им

известно, раньше электропрядения муки никто не проводил. Конечно, и тут возникли

проблемы. У муки сложный состав – в ней содержатся белки глютены, клеточные

стенки зерен и другие компоненты. Исследователи провели много разных

экспериментов, чтобы подобрать нужный раствор и условия его приготовления.

Лучшим растворителем оказалась муравьиная кислота, оптимальное содержание муки в

растворе – 17 масс.%. Муку растворяли в муравьиной кислоте при температуре 32оС,

затем раствор охлаждали до 20оС, чтобы обеспечить вязкость, требуемую

для формирования волокон (рис. 1а). Прядение проводили в течении 30 мин (рис. 1b).

Образовался мат из нановолокон диаметром ~370 нм. Полученные нановолокнистые

маты гидрофильны. Гибкий пористый материал можно отделить от подложки (рис. 1с).

Рис. 1.

a - Схема получения нужного раствора. Структура

крахмала разрывается на свободные цепочки,

которые затем переплетаются при охлаждении.

b - Схема электропрядения и формирования мата из волокон.

с - Цифровые фото (i) нановолокнистого мата и (ii), (iii) отделенного от подложки гибкого материала

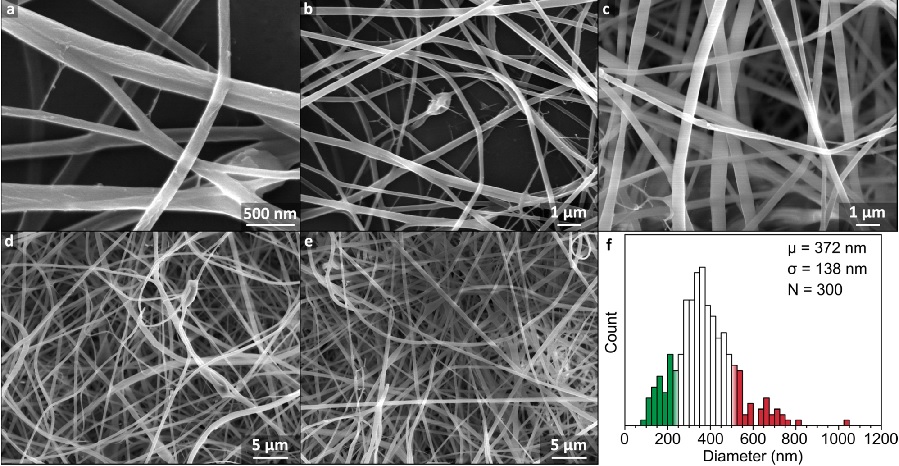

SEM изображения полученных нановолокон приведены на рис. 2. Также показана гистограмма распределения диаметров. В основном волокна имеют диаметр 372 (±138) нм. Нановолокна гладкие, без разрывов.

Рис. 2. (а-е) -

SEM

изображения новолокон, полученных в результате электропрядения муки (17 масс.%),

растворенной в муравьиной кислоте при 32оС и охлажденной до 20оС.

(f)

- Гистограмма распределения диаметров волокон.

Авторы отмечают, что энергопотребление при производстве муки ниже, чем при получении чистого крахмала. Загрязнения воды не происходит. Процесс отработан в больших масштабах, вся необходимая инфраструктура имеется. Результаты [1] говорят о том, что мука – идеальная, более дешевая и более «зеленая» замена крахмалу для создания из биовозобновляемого сырья биоразлагаемых нановолокон, так нужных в биомедицине или для углеродных электродов суперконденсаторов.

О. Алексеева

Nanoscale Adv. 6, 6129 (2024).

Научные новости года по версии серии журналов Physical Review

В

редакции электронного журнала Physics, реферирующего статьи серии

Physical Review, есть традиция: каждый год во второй

половине декабря они составляют подборку наиболее запомнившихся научных новостей

года [1].

В

редакции электронного журнала Physics, реферирующего статьи серии

Physical Review, есть традиция: каждый год во второй

половине декабря они составляют подборку наиболее запомнившихся научных новостей

года [1].

Коллаж из “научных хитов” года [1]

Среди самых важных новостей 2024 года стоит выделить подтверждение достижения “точки безубыточности” термоядерного синтеза – доказано, что полученная энергия реакции в 1.5 раза превысила энергию, поглощенную термоядерным топливом (однако общие затраты электроэнергии на поддержание работы лазерной системы все же превышают выработанную, предстоит еще много работы как по увеличению объема удерживаемой плазмы, так и по оптимизации эффективности лазеров) [2]. Вниманию же читателей ПерсТа представляем сюжеты, так или иначе касающиеся физики конденсированного состояния.

Колечко – глюкометр

Самой читаемой заметкой журнала Physics стало сообщение о новом способе измерения сахара в крови, не требующего взятия крови, и характеризующегося большей точностью, чем другие тоже неинвазивные, но косвенные методы, измеряющие уровень глюкозы в выделениях слезных или потовых желез.

Речь идет об изобретенном южнокорейскими исследователями [3] носимом устройстве в виде кольца на пальце, которое используя электромагнитные волны радиодиапазона, по спектру рассеяния излучения определяет уровень глюкозы в крови с точностью 10 мг на децилитр. Учитывая, что норме соответствует диапазон 70-100 мг/дл, точности прибора достаточно для мониторинга состояния здоровья.

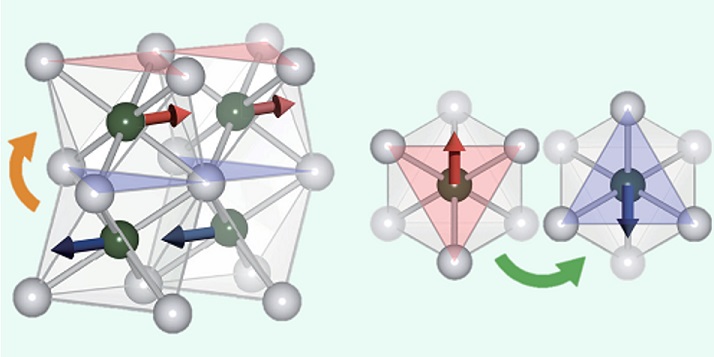

Альтермагнетики

Самой заметной новостью в физике магнетизма стало появление нового класса магнитоупорядоченных сред – альтермагнетиков [4-6].

Подобно созвучным с ними антиферромагнетикам, альтермагнетики имеют магнитные подрешетки с коллинеарными магнитными моментами, полностью компенсирующими друг друга, однако также как у ферромагнетиков, уровни энергии для электронов с противоположными спинами расщеплены, что позволяет наблюдать в них аномальный эффект Холла и магнитооптические явления [4].

Ключевую роль здесь играет элемент симметрии, связывающий магнитные подрешетки. В классических “неелевских” антиферромагнетиках в этой роли выступает либо центр симметрии, либо операция трансляции, оставляющие направление магнитного момента неизменным, а значит и в импульсном пространстве должна наблюдаться симметрия и вырождение по спину. В альтермагнетике, примером которого служит теллурид марганца [6], противоположные магнитные подрешетки связаны операцией поворота, меняющей направление спина.

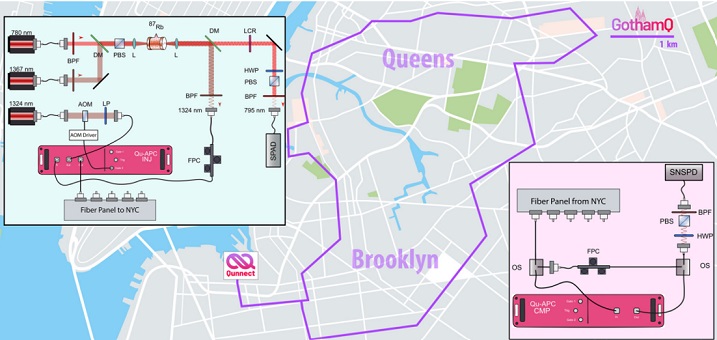

Запутанные фотоны в обычном оптоволокне

Передача информации с помощью квантовомеханических запутанных состояний до сих пор кажется большинству людей экзотикой, чем-то, применимым только в высокой науке и далёким от реальной практики. Однако в этом году команда специалистов из Нью-Йорка задействовала стандартную городскую оптоволоконную интернет-сеть для передачи информации с помощью фотонов с запутанными состояниями поляризации [7]. Общая длина оптоволоконной сети, по которой передавали запутанные состояния, составляла 34 километра. Надежность передачи более 99%.

Отдача при радиоактивном распаде

Закон сохранения импульса работает и при радиоактивном распаде: если из ядра вылетает частица, то само ядро должно получить импульс отдачи. Этот эффект давно известен, однако в этом году отдача зарегистрирована на микрочастицах, содержащих распадающиеся ядра [9]. Частица удерживалась в оптическом пинцете, и при распаде ядра смещалась от положения равновесия, что было зарегистрировано оптическим детектором.

Решена загадка Фейнмана об обратном разбрызгивателе

Куда будет вращаться S-образный разбрызгиватель, в “обратном” режиме, то есть если не подавать воду под давлением, а наоборот, всасывать воду через него? Строго говоря, первая постановка этого вопроса принадлежит не Фейнману, а Маху (1883 год), но Фейнман ее активно популяризировал и провел некоторые эксперименты, которые в то время не дали четких результатов. Только в этом году физики из Курантовского института математических наук подробно разобрались в этом вопросе, проведя серию тонких экспериментов [10]. В итоге вертушка движется все-таки в обратном направлении, но гораздо медленнее и неравномерно. Если трение в деталях велико, то это вращение зафиксировать трудно.

З. Пятакова, А. Пятаков

1. “Highlights of the Year”, Physics 17, 181 (2024)

2. H.Abu-Shawareb et al., Phys. Rev. Lett. 132, 065102 (2024).

3. H.Kwon and A. Alù, Phys. Rev. Appl. 21, 034060 (2024).

4. L.Šmejkal et al., Phys. Rev. X 12, 040501 (2022).

5 I.Mazin, Physics 17, 4 (2024)

6. S.Lee et al., Phys. Rev. Lett. 132, 036702 (2024).

7. A.N.Craddock et al., PRX Quantum 5, 030330 (2024).

8. J.Tiedau et al., Phys. Rev. Lett. 132, 182501 (2024).

9. J.Wang et al., Phys. Rev. Lett. 133, 023602 (2024).

10. K.Wang et al., Phys. Rev. Lett. 132, 044003 (2024).

Международная конференция “Наноуглерод и Алмаз”

В сезон “белых ночей” (1-5 июля 2024 г.) в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция “Наноуглерод и Алмаз” (НиА’2024).

Это научное мероприятие было задумано как продолжение традиций начатой в 2011 году серии международных конференций Advanced Carbon NanoStructures (ACNS), возникшей в результате объединения 10-го международного семинара “Фуллерены и атомные кластеры” и 4-го международного симпозиума “Детонационные наноалмазы: технология, свойства и применение”.

Организаторами НиА’2024 выступили Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева (Новосибирск), Академический университет им. Ж.И. Алферова (Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (Санкт-Петербург).

Основа тематики НиА’2024 – углеродные материалы. Как в предшествующие годы на конференциях ACNS, на НиА’2024 встретились представители научного сообщества, занятые синтезом, исследованием и применением углеродных нанотрубок, графена (и его производных), наноалмазов, фуллеренов, углеродных наноточек, а также композитных материалов содержащих наноуглерод. Помимо традиционных для серии ACNS тем на НиА’2024 обсуждались вопросы исследований, синтеза и применения искусственных алмазов. HPHT- и CVD-алмазам была посвящена отдельная сессия. Участники в кулуарах отмечали, что эта секция, возможно, собрала в одном зале наибольшее число представителей научных групп и промышленных предприятий, занимающихся искусственными алмазами.

Программу каждой сессии конференции открывали приглашенные доклады ведущих специалистов в соответствующих областях. Оживлённые дискуссии вызвали доклады о легированных алмазах и алмазной электронике, о методах синтеза внутри углеродных нанотрубок, о гибкой электронике на основе углеродных материалов. В заключительный день работы конференции были представлены доклады, посвящённые применению углеродных наноструктур и алмазов в медицине, науке и технике, а также организована дискуссия о формировании и применении углеродных аэрогелей, а также о возможностях их использования в трансплантологии. Не менее оживлённо было и на стендовых сессиях. Каждая из трёх стендовых сессий была отдельным событием в насыщенной программе конференции, поскольку каждый раз более 50 участников представляли свои доклады.

В рамках конференции прошла однодневная Школа молодых учёных. Ведущими специалистами в области синтеза, исследования и применения углеродных наноструктур и алмазов была прочитана серия приглашенных лекций. В их числе лекция о распространённости углеродных структур во Вселенной, о цепочке от синтеза до применения углеродных нанотрубок и мезопористых углеродных материалов, о методах малоуглового нейтронного и малоуглового рентгеновского рассеяния для исследования наноуглерода, а также о применении углеродных наноструктур в ветеринарной токсикологии и биологии. Были подведены итоги и определены победители конкурса работ молодых ученых, организованного в рамках Школы.

НиА’2024 собрала 195 участников, из которых 40 - доктора наук, 75 - кандидаты наук, 20 - представители бизнеса и промышленности. Участники конференции представляли более 20 регионов России, а также Китай, Беларусь, Казахстан и Таджикистан. Было представлено 11 приглашенных, 43 устных и 165 стендовых докладов. Для публикации трудов конференции в специальном выпуске Журнала технической физики участники представили 59 работ.

Оценивая позитивные итоги конференции и учитывая пожелания участников, организаторы выразили намерение проводить конференции “Наноуглерод и Алмаз” на постоянной основе с двухлетним интервалом, наметив проведение следующей конференции на лето 2026-го года.

Подробная информация содержится на сайте конференции: https://ncd2024.ioffe.ru/.

Дорогие наши читатели!

Поздравляем вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством!

Сверкают снежинки,

искрятся под светом

Весёлых ночных фонарей,

Деревья в пушистые шали одеты.

Походкой неслышной своей

Легко и беспечно к нам праздник шагает,

Включая обратный отсчёт,

Секунды последние в такт отбивая,

Стучится к нам в дверь Новый год.

Пускай принесёт этот гость вам в подарок

Здоровье, любовь и успех,

Пусть счастья навеет волшебные чары,

Добра и удачи для всех!

Редакция и авторы ПерсТа

__________________________________

Внимание!

С апреля 2006 г. ПерсТ выпускается только в электронном формате и представлен по адресу

http://www.issp.ac.ru/journal/perstГлавный редактор

И.Чугуева ichugueva@yandex.ruНаучные редакторы: К.Кугель, Ю.Метлин

В подготовке выпуска принимали участие:

О. Алексеева, М. Маслов, А. Пятаков, З. ПятаковаВыпускающий редактор: И.Фурлетова